Бася

До тех пор пока я не взялся писать об автографах, сам не предполагал, что у меня их столько скопилось за жизнь, а если сказать вернее – столько осталось после всевозможных потерь. Переезды, доброе любопытство друзей к моей библиотеке, безалаберное хранение – я никогда ничего не коллекционировал. Думаю, мне это просто противопоказано...

И вот, скажем так, во внезапно обнаруженной мной у меня самого коллекции есть автографы людей известных, малоизвестных, но интересных и талантливых, есть автографы знаменитых, даже гениальных по общему признанию, и среди всех самый дорогой – автограф моей мамы, Баси Моисеевны Голуш.

Из бедной семьи в белорусском местечке Клецк девочка, стремившаяся к учению, к знаниям, вырвалась через все трудности военного времени и Гражданской войны в университет в Минске, а по окончании его была рекомендована в аспирантуру Академии наук СССР для продолжения образования.

Когда я пытаюсь представить, как пробивала себе дорогу эта тихая абсолютно бесконфликтная, не умеющая постоять за себя женщина – у меня ничего не получается. Ещё в ранней молодости после окончания техникума она учила в школе детей, помогала голодающим, боролась с трахомой по путёвкам комсомола в забитых краях нищей послереволюционной России. Принимала участие в компании по ликвидации неграмотности и сама постигала науки, мечтала стать биологом и стала учёным, защитила диссертацию под руководством знаменитого академика Алексея Николаевича Баха и стала одним из первых шести кандидатов биологических наук в Советском Союзе! И это упоминается в Энциклопедии...

Жизнь не только не баловала её, но была к ней жестока, и она особенно тяжело переживала все несправедливости страшных лет репрессий, войны и послевоенной поры не только по отношению к себе, но к своим друзьям, коллегам, сослуживцам, всем людям, поскольку верила свято в справедливость и идеалы партии, в которую вступила после смерти Ленина.

К началу войны у неё уже была готова докторская диссертация, но она уехала в эвакуацию, где занималась спасением детей, вырвавшихся из Ленинградской блокады. Работала на лесоповале, чтобы обеспечивать теплом эвакуированных в суровые зимы 1941-42 годов.

Конечно, пропала и диссертация, и квартира в Москве, захваченная в буквальном смысле полковником Генштаба, который никогда и не видел фронта, в то время как её муж, мой отец, начал солдатский труд под Москвой, где был контужен и чудом откопан после миномётного налёта и закончил в Кенигсберге в 1945 году.

Она держалась в столице до последнего, пока город в октябре сорок первого не был объявлен на осадном положении, и все женщины с детьми обязаны были покинуть его.

Её биография – это биография миллионов соотечественников. В сорок четвёртом она вернулась в Москву, но Академия наук, биоотделение, была ещё в Боровом, в Казахстане, и она, чтобы как-то прокормиться, пошла разнорабочей "замесчицей" на завод "Изолятор" и лишь через несколько лет нашла себе место по специальности в Почвенном институте Академии Наук.

Я рассказываю телеграфно о судьбе самого близкого и дорогого мне человека. В сороковые годы, когда началась борьба с "песпачпортными" космополитами, когда свирепствовала мафия бездарного лжеца и неуча академика Лысенко, а генетика была объявлена лженаукой, когда снова сажали за каждое праведное слово и по каждому злобно-завистливому доносу, в нашей коммунальной квартире в прихожей стоял небольшой фибровый чемоданчик (я потом, во второй половине 50-х бегал с ним на лекции в институт), в этом чемоданчике хранился стандартный набор тех лет: пара тёплого белья, тёплых носков, пачка конвертов с марками, зубная щётка, круглая коробочка меловой зубной масты "Мятная", стопка тетрадочных листков в клеточку и пачка сухарей. Это был первоочередной сбор, чтобы быть готовой, когда придут забирать. А она ожидала этого момента, тем более, что была секретарём партийной организации.

Я хорошо помню эти годы, как мама, дорожившая книгой, как святыней, заставляла меня вечерами, когда во дворе тихо и темно, незаметно выносить в мусорные баки, порванные ей книги, пряча их за пазухой – "История гражданской войны", в которой было много портретов "врагов народа", толстый том Михоэлса, тоненькие книжечки дешёвого издания Шолома Алейхема... сознаюсь: одну книжку я утаил – это стихи на идиш Изи Харика, я знал, что автор сам подарил ей этот небольшой сборник.

Чего ей стоило пережить все эти годы?! Она знала несколько иностранных языков, и её словари французского, немецкого, английского до сих пор существуют в нашем доме! В конце 40-х и самом начале 50-х, ещё в преддверии целины, когда о ней не говорили, она два года ездила в экспедиции в Голодную степь, чтобы разработать методику превращения засолённых почв в пригодные для земледелия с помощью траво - и севооборота...

Когда умер Великий вождь всех народов, и я прибежал из школы, чтобы схватить кусок хлеба и потом отправиться с ребятами хоронить его, мама оказалась дома! Их отпустили с работы в связи с таким мировым событием. Она встала спиной к двери, раскинула руки крестом и сказала: "Только через мой труп!" Я был испуган, никогда не видел её такой, и в ужасе спросил с комком в горле: "Мама, что теперь будет?" – "Ничего не будет, – ответила она, понизив голос, – ничего! И никуда ты на Ходынку не пойдёшь!"

Зачем я всё это пишу, и какое отношение это имеет к автографам? Прямое. В пятьдесят лет мама тяжко заболела и физически, и нервным расстройством... Это аукнулись годы тяжкого, непосильного труда и страха, в котором она жила.

Друзья старались помочь, предлагали интересную работу, звали в Минск заведовать кафедрой, предлагали лабораторию, звали преподавать на биофак в МГУ, предлагали вести семинары, коллоквиумы. В нашей небольшой комнатушке на улице Вавилова я видел академиков, профессоров, докторов наук, которые приходили, убеждали, просили, предлагали вернуться в науку... У неё уже не было сил...

Я несколько лет уговаривал свою маму сделать так, чтобы история её жизни не ушла в небытие. Она отнекивалась, не хотела писать ничего, говорила, что нет никакого литературного призвания и никаких способностей в этой области, но всё же, под конец жизни она оставила две общих тетради, исписанных её размашистым крупным почерком... На первой странице в правом верхнем углу:

"Моим дорогим сыну и внучкам на память от мамы и бабушки" – буднично, безо всякого пафоса, как и весь текст в двух тетрадях. Они хранятся у меня, я перепечатал их и берегу, и не хочу предавать огласке. Там много недосказано из-за деликатности автора воспоминаний, из-за того, что мама не умела хранить и лелеять обиды, она не хотела назидать, надоедать, не отвергала ничьё мнение и не спорила по пустякам, но у неё была внутренняя убеждённость, что надо творить добро, и это помогало ей выдержать очень многое, непосильное – творить добро и жертвовать ради любимых всем, что имеешь и умеешь.

И о себе, о своих способностях там совсем немного или ничего. Например, у неё было чистое высокое сопрано, и ей предлагали профессионально учиться вокалу, но у неё была одна страсть – физиология растений... Она умела с ними разговаривать, наверное, потому что у неё был "зелёный палец" – чтобы ни посадила, всё всходило и давало урожай! Погода, непогода, она знала, когда и как посадить семечко, и как его довести до цели! Или, например, выгнать из луковицы цветок амариллиса точно в назначенный день – ко дню рождения любимой внучки. И за много лет она ни разу не ошиблась – ранняя весна, поздняя, солнце или хмуро на дворе, 21 марта на подоконнике раскрывал свой неописуемый глаз яркий радостный амариллис... И она умела научить этому искусству!!!

От мамы мне досталось в жизни очень многое и не только генетически. Она научила меня читать, не разбирать текст, а читать! Приносила книги из институтской библиотеки, покупала обожаемые мной брошюры общества "Знание" по разным отраслям и областям науки, я с её подачи зачитывался книгами академика Ферсмана, путешественников капитана Кука, Миклухо-Маклая, Пржевальского, Никитина, не мог оторваться от книг «Дерсу Узала» и «Биография Майкла Фарадея»... Она научила меня систематике, научила вести картотеку, многим совершенно, казалось бы, ненужным вещам – например, титрованию, определению кислотности раствора... Я многое постигал в её лаборатории, когда совсем мальчишкой бывал там целыми днями, поскольку не было жилья и мне негде было одному без неё провести день. Мама мечтала, что я стану учёным – всё окружение, её пример, пример отца побуждали меня к этому. Меня не заставляли, не понуждали, я разбрасывался, но вдруг понял или почувствовал, что это интересно и увлекательно.

Моя попытка стать учёным была долгой, параллельно с серьёзным увлечением музыкой и литературой. Я тоже, как мама, защитил кандидатскую диссертацию. Она радовалась, а я, достигнув этой точки, понял, что иду не туда и сделал свой окончательный выбор.

Мой первый роман «Под часами» начинается так:

«Мама, неужели для того, чтобы понять, как ты нужна и близка мне, надо было пережить тебя. И все картинки, такие яркие в памяти, никак не переносятся на бумагу, тускнеют, становятся обычными, даже сусально пошловатыми, а ты была такой сдержанной и необыкновенной. На самом деле, ну, если совсем чуть оттого, что моя мама. Слово это незаменимо. Может быть, лишь в анкете я могу против него поставить твоё имя».

Роман вышел в 2003. Мама ушла из жизни в 1976.

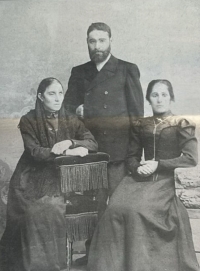

Вот её рука на листке в клеточку – автограф. А вот её портрет.

5 апреля 2015 года

«Невольник жизни»

Заглавие этого размышлизма – название книги поэта, об автографе которого я хочу рассказать. Имя его Вадим Ковда. Фамилию Ковда я хорошо знал с моих ранних отроческих 10-11 лет, когда моя мама, наконец, вернулась в Академию наук в Почвенный институт имени В.В. Докучаева к своей непосредственной научной деятельности. Почему «наконец» и почему «вернулась», – в другом размышлизме, посвящённом ей, который называется «Бася».

Бася Моисеевна Голуш, кандидат биологических наук в 1947 году начала работать в этом институте в должности старшего научного сотрудника непосредственно под руководством Виктора Абрамовича Ковды, и поэтому дома часто звучали его фамилия и разговоры, связанные с его деятельностью, особенно в связи со знаменитой сессией ВАСХНИЛ.

Дальше я для краткости приведу слова из статьи о В.А. Ковде.

«Виктору Абрамовичу пришлось пережить трудное время угрожающих выпадов против него и его работ на печально известной сессии ВАСХНИЛ 1948 г. Ни больше, ни меньше ему было предъявлено обвинение в теории неизбежного засоления почв в орошаемом земледелии и как следствие – в неверии в построение коммунизма в нашей стране. Вскоре засилье «лысенковщины» закончилось и необоснованные обвинения полностью отпали. Разработанные В.А. Ковдой принципы мелиорации засоленных почв, включая применение дренажа при промывке солончаков и понижение уровня минерализованных грунтовых вод, прочно вошли в мелиоративную практику освоения засоленных земель».

Через небольшое время после прихода в Почвенный институт Бася Голуш, которая была биологом, два года ездила в комплексную экспедицию сначала в Кулунду, а потом в Голодную степь для изучения вопроса: как превратить эти огромные территории мёртвых засоленных почв в «культурные», где можно заниматься земледелием.

Опять же, не буду углубляться в этот вопрос, тех же, кого он заинтересует, могут найти большое количество научного материала – сейчас это просто и доступно в интернете.

Победа теории В.А. Ковды была убедительной – на этих площадях земледелие расцвело, и урожаи, которые там собирали, самый лучший аргумент в споре. Работы В.А. Ковды были всемирно признаны, переведены на многие языки, и ими пользуются с тех пор в разных концах планеты. Он стал членом-корреспондентом АН СССР. В 1953 г. – заведующим кафедрой почвоведения в Московском университете, а в 1959 г. – директором Департамента естественных и точных наук ЮНЕСКО в Париже.

Ну, как же можно было не запомнить фамилии людей, которые противостояли малограмотному агрессивному партийному выдвиженцу Т.Д. Лысенко, который на много лет, даже десятилетий с помощью сталинских сатрапов задержал развитие передовой науки в стране! На совести партийных лжеучёных разгром настоящих известных генетиков, смерть великого учёного Николая Ивановича Вавилова – мерзко и страшно вспоминать об этих годах его владычества. На меня, мальчишку, произвели огромное впечатление разговоры обо всех событиях в этой области науки, в которой трудилась моя мама и многие знакомые мне её подруги. Даже то, как они таились, чтобы поговорить и обсудить свои научные вопросы, до сих пор при воспоминании повергает меня в болото страха и безысходности! Сколько людей, которых я знал и помню пострадали. Это всё осталось в душе камнем на всю мою жизнь!

Конечно, я не знал ничего о семье и жизни Виктора Абрамовича, о его домашних делах, о том, что у него сын на год старше меня...

Потом мама сильно заболела, и фамилия Ковда была ежедневно в нашей маленькой семье. Дело в том, что в 1953 году Виктора Абрамовича избрали заведующим кафедрой почвоведения в МГУ, и он настоятельно приглашал маму на работу на кафедру, потому что в 1954 году она из-за плохого самочувствия вынуждена была уйти из Почвенного института. Он приглашал её на любую удобную ей должность, приглашал в штат, на почасовую работу, для ведения лабораторий и семинаров, для чтения лекций, или, в крайнем случае, если это ей тяжело физически, для занятий со студентами дома!

Сколько было разговоров, обсуждений... Очевидно, их совместная работа в институте убедила Виктора Абрамовича в высоком потенциале его сотрудницы, а мама была человеком, который не умеет жить и трудиться в полсилы, и она понимала, что уже не может быть столь же полезной науке и своему научному руководителю, как прежде... Так, к великому сожалению обоих сторон, не состоялось их сотрудничество на новой ниве образования и продолжения исследований.

Жаль...

И вот, очевидно, в начале 60-х я услышал в литературных кругах фамилию Ковда. Фамилия достаточно редкая, и я сразу подумал: не родственник ли Виктора Абрамовича? Оказалось – сын! И мы почти одногодки, и жизнь наша шла по тем же самым дорогам, через те же ухабы и преграды – мы росли в одной стране, в одно и то же время, вращались с детства в одних и тех же кругах, а потом в юности и, уже став самостоятельными, опять оказались в одном круге!

Удивительно и, наверное, закономерно.

Поэтому мне понятна каждая фраза Вадима и его настроение, и его ностальгия, и трагические ноты его поэзии.

В негромкой жизни нашей – всё наружу…

Зайдите к нам во дворик посидеть.

И вас возьмёт и вывернет вам душу

особнячок, облупленный на треть.

Да, и мы, как тот особнячок тоже уже совсем другие, и каждая заноза жизни глубоко проникает под кожу и свербит душу!

Земную жизнь пройдя на три четвёртых

вдруг осознал сегодня поутру,

что я, пожалуй, всё ещё не мёртвый,

но что и я когда-нибудь умру.

Живу в разладе с временем и музой.

Но ускользнул от скуки и от лжи.

И выкарабкался изо всех иллюзий,

и сохранил цветение души.

И проявил упорство и сноровку.

А долго был лишь мальчик для битья!

Я побыл в жизни, как в командировке,

как в отпуск съездил из небытия.

Пожив в земной, нескучной обстановке,

наев, напив, нашкодив, я – балда,

вернуться должен из командировки

в родимое дурное НИКУДА.

Как же точно – подписываюсь! Это его стихи за всё наше поколение, за всё, что мы прошли, пережили, перетерпели, преодолели, выжили! Выжили же, чёрт возьми, и остались людьми, не предали, не скурвились, не поддались подлой власти и не прогнулись от её беспрецедентного, бесконечного пресса!

Только детали отличали наши судьбы. Пусть Вадим сам скажет о них, о себе:

«Этого квартала давно нет, как нет и школы № 12, в Старомонетном переулке, где я учился. Но есть МГУ, в котором я окончил мехмат и ВГИК, где позже окончил кинооператорский факультет, заочное отделение. Работал я сначала в Институте прикладной математики на Миуссах, а позже на Киностудии научно-популярных фильмов, известной как НАУЧПОП.

Выдернул меня из литературного небытия Борис Слуцкий. Сейчас у меня вышло уже несколько книг стихотворений. Борис Абрамович взял меня в свой семинар при СП, дал ДОБРОГО ПУТИ в газете «Комсомольская правда», помог с первыми публикациями. А главное – его семинар рекомендовал к изданию первую книгу стихотворений. Помогал мне также Давид Самойлов – после выхода книги дал рекомендацию в СП. Мы изредка общались с ним.

Но неожиданно в 1996-м я серьёзно заболел – серьёзней некуда.

Прощался с жизнью. Мной занимались врачи из онкоцентра на Каширке. Когда дошло дело до лечения радиотерапией, мне заявили, что я должен заплатить большую сумму денег, которых у меня не было. И я в 2001 году воспользовался возможностью уехать в Германию, в город Ганновер. Там я прошёл курс лечения. В результате чего у меня уже 12 лет хорошие анализы крови… И практически я здоров, хотя два-три раза в год посещаю онкологов в Москве и Ганновере. И так будет по гроб жизни.

Храню дома небольшую книжечку Бориса Слуцкого с надписью: «Вадиму Ковде с большими на него надеждами…» Не знаю, оправдал ли я эти надежды, но мне не стыдно за то, что я писал и пишу, – ни за единую строчку. Не стыдно также за своё поведение в литературной жизни. Пока – так…»

Вот теперь будет стопроцентно понятен автограф Вадима Ковды на подаренной мне книжке «Невольник жизни»:

«Дорогой Миша Садовский!

Стыдно сказать, сколько лет мы мучаемся в разных пластах литературы и бытия! Дай тебе Бог удачи!»

Да, мы не виделись лет восемнадцать, я думаю. Тривиально: «Как летит время!» А строчки не устаревают – значит, это настоящие стихи. Их хочется перечитать. Иногда это очень больно – потому что невольно переносишься в то время, когда мы истинно были невольниками жизни... А потом остановишься и подумаешь: «А разве по-другому бывает?»

Спасибо тебе, дорогой мой современник и друг Вадим Ковда!

Помнишь, я написал: «Не умирает и реально/ Лишь то, что не материально!»

Будем жить!..

28 октября 2016 года

Михаил САДОВСКИЙ

Из книг «Шкаф, полный времени» и «Драгоценные строки»

В коллекции автора хранится интересный картмаксимум (рис. 1) (художественная открытка с наклеенной на лицевой стороне почтовой маркой того же рисунка или содержания и с гашением, имеющим отношение к рисунку открытки), в котором марка погашена штемпелем (рис. 2), изготовленным почтой Израиля к шестидесятой годовщине образования Великой ложи Государства Израиль, объединяющей более пятидесяти регулярных масонских лож Израиля. Использованная в картмаксимуме открытка выпущена ограниченным тиражом в Монреале фирмой Judaica Sales Reg'd

В коллекции автора хранится интересный картмаксимум (рис. 1) (художественная открытка с наклеенной на лицевой стороне почтовой маркой того же рисунка или содержания и с гашением, имеющим отношение к рисунку открытки), в котором марка погашена штемпелем (рис. 2), изготовленным почтой Израиля к шестидесятой годовщине образования Великой ложи Государства Израиль, объединяющей более пятидесяти регулярных масонских лож Израиля. Использованная в картмаксимуме открытка выпущена ограниченным тиражом в Монреале фирмой Judaica Sales Reg'd Накануне рождения Рахили Раснер её мать (урождённая Боровик) и отец поехали в Воронеж, где жили родители последнего, – и там появилась на свет Рахиль. Это случилось в 1922 году. Но всю жизнь Рахиль провела в Казани. В этом городе её предки по материнской линии поселились ещё в 1880 году. С тех пор их род – поколение за поколением – жил в этом городе, в том же доме и, что самое интересное, в той же самой квартире, где обосновался с самого начала.

Накануне рождения Рахили Раснер её мать (урождённая Боровик) и отец поехали в Воронеж, где жили родители последнего, – и там появилась на свет Рахиль. Это случилось в 1922 году. Но всю жизнь Рахиль провела в Казани. В этом городе её предки по материнской линии поселились ещё в 1880 году. С тех пор их род – поколение за поколением – жил в этом городе, в том же доме и, что самое интересное, в той же самой квартире, где обосновался с самого начала. Колышки Лиозненский район Витебской области. Уже много лет я приезжаю сюда. Слышал семейные легенды, что мои дальние предки отсюда. А потом и сам разыскал мацеву (надгробный камень) под которым нашел своё успокоение мой прадед или прапрадед – Рагацкин.

Колышки Лиозненский район Витебской области. Уже много лет я приезжаю сюда. Слышал семейные легенды, что мои дальние предки отсюда. А потом и сам разыскал мацеву (надгробный камень) под которым нашел своё успокоение мой прадед или прапрадед – Рагацкин. (фрагмент документально-исторической повести)

(фрагмент документально-исторической повести) Родился в г. Дрисса (ныне Верхнедвинск), Полоцкого уезда Витебской губернии 16 января 1856 г. в благочестивой хасидской семье из старого раввинского рода.

Родился в г. Дрисса (ныне Верхнедвинск), Полоцкого уезда Витебской губернии 16 января 1856 г. в благочестивой хасидской семье из старого раввинского рода. 21 октября в городе Рудня Смоленской области прошло торжественное открытие обновленного мемориала «Скорбящая мать», установленного на месте захоронения более трёх тысяч жертв Холокоста. Мероприятие стало по-настоящему межнациональным: на церемонию пришли многие местные жители. Массовые расстрелы времен Холокоста не коснулись их семей напрямую, но произошли здесь, на их родной земле, и эта трагедия искренне воспринимается ими как своя, личная.

21 октября в городе Рудня Смоленской области прошло торжественное открытие обновленного мемориала «Скорбящая мать», установленного на месте захоронения более трёх тысяч жертв Холокоста. Мероприятие стало по-настоящему межнациональным: на церемонию пришли многие местные жители. Массовые расстрелы времен Холокоста не коснулись их семей напрямую, но произошли здесь, на их родной земле, и эта трагедия искренне воспринимается ими как своя, личная. Почти два года продолжалась работа над проектом «Дети войны вспоминают…» Записано более сорока интервью. Издана книга. Мы предлагаем Вашему вниманию видеофильм о нашей работе, который так и называется «Дети войны вспоминают…»

Почти два года продолжалась работа над проектом «Дети войны вспоминают…» Записано более сорока интервью. Издана книга. Мы предлагаем Вашему вниманию видеофильм о нашей работе, который так и называется «Дети войны вспоминают…» Эрлена Матлина и Шимон (Семён) Янтовский поженились, когда ему исполнилось 72 года. У них были похожие «еврейские» интересы. А ещё – овировские отказы на репатриацию.

Эрлена Матлина и Шимон (Семён) Янтовский поженились, когда ему исполнилось 72 года. У них были похожие «еврейские» интересы. А ещё – овировские отказы на репатриацию. Как я понимаю сейчас, мои армейские замашки в студенческие годы ещё не выветрились. Мой друг Арон, с которым мы делили комнату в студенческом общежитии, ещё долго мог вспоминать истории из моей службы, словно был их участником. Какие это имело последствия, я просто обязан рассказать.

Как я понимаю сейчас, мои армейские замашки в студенческие годы ещё не выветрились. Мой друг Арон, с которым мы делили комнату в студенческом общежитии, ещё долго мог вспоминать истории из моей службы, словно был их участником. Какие это имело последствия, я просто обязан рассказать.