Сегодня семьи, которые называют «витебскими», которые четыре-пять поколений живут в городе, можно буквально пересчитать по пальцам. Отъезд в большие города в двадцатые-тридцатые годы, война, оставившая от города руины, послевоенные годы и приток сельского населения, массовая еврейская эмиграция 1990-х годов основательно изменили Витебск.

Сегодня семьи, которые называют «витебскими», которые четыре-пять поколений живут в городе, можно буквально пересчитать по пальцам. Отъезд в большие города в двадцатые-тридцатые годы, война, оставившая от города руины, послевоенные годы и приток сельского населения, массовая еврейская эмиграция 1990-х годов основательно изменили Витебск.

Семья Рогатниковых-Линковских – одна из немногих коренных витебских семей.

Сегодня старейшина этой семьи – Наум Захарович Линковский. Ему 75 лет. Он хранитель семейной памяти.

«Я застал дедушку с бабушкой. Сначала они жили где-то на Песковатиках. А уже после войны, после возвращения из эвакуации, – на улице Революционной, в доме-бараке от махорочной фабрики. В этом бараке потом мы жили. Дедушка и бабушка, мама со мной, мамины братья, мамин брат Лев, когда женился, тоже там жил. Дедушка Берл Лейбович умер в 1966 году. Его хорошо помню. Дома дедушка с мамой говорили на идише. (У Наума Захаровича дома сохранились журналы «Советиш Геймланд». Журнал на идиш, начал выходить в Москве в 1961 году. Мама Наума выписывала его, но скорее всего журнал предназначался для Берла Лейбовича). Дедушка и бабушка в годы войны были в эвакуации. После войны вернулись в Витебск».

Естественно, Наум Линковский не может всё помнить и знать. Дополнительные сведения я почерпнул из документов, хранящихся в Государственном архиве Витебской области.

Берл Лейбович Рогатников родился в 1891 году. Его мама – Рогатникова Хая Залмановна, 1866 года рождения. В 1932 году, когда Берл Рогатников заполнял документы, работая в Витебском коммунальном отделе мостовщиком-чернорабочим, его жене, Рогатниковой Лее Иоселевне, было 33 года, дочери Черне – 10 лет, сыновьям: Льву – 7 лет, Арону – 3 года.

Рогатникова (Либман) Лея Иоселевна (Иосифовна) была из Чашников. После замужества жила в Витебске. Умерла в 1952 году.

Одна из сестёр Берла – Зина – торговала на рынке, другая – Маша – занималась выпечкой хлеба и его продажей.

Берл Рогатников был работящим человеком. Другим мостовщик, то есть человек, который мостил булыжником улицы, быть не мог. Про людей этой профессии в шутку говорили: «Вся жизнь на коленях, но с гордо поднятой головой». Берл не боялся никакой работы, без дела дома не сидел. В 1927 году он был делегатом 5-й Витебской окружной конференции Союза строителей. По всей видимости в то время постоянной работы у Берла не было, и его делегировал на конференцию рабочком безработных. В анкете в графе «должность» он написал «рабочий по выпечке мацы». Были такие должности в то время. В следующих графах анкеты записано: «Профессия – мостовщик, беспартийный, в профсоюзе с 1923 года». Чтобы «пробиться в люди», необходимо было учиться. Берл понимал это. Сначала окончил курсы строителей-десятников в «стройуче» – была такая организация. Потом написал заявление в строительный техникум: «Прошу зачислить меня на 2-й курс строительного техникума». К заявлению прилагалась анкета: «Рабочий, 27 лет. Получает по 7-му рабочему разряду

150 рублей в месяц. Родители работают по найму. В армии не служил. Беспартийный».

Берл много работал, зарабатывал и в 1929 году решил отделяться и строиться. Он взял участок земли для строительства дома по ул. Троицкой. Всего 464 кв. м. Деревянный дом на 61 кв. м, жилая площадь составляла 55 кв. м. Сорок лет давали для полного строительства дома, приведения в порядок участка. Успел заселиться Берл в новый дом или помешала война? Сегодня некому ответить на этот вопрос.

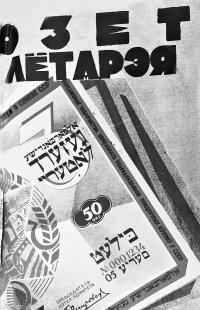

Интерес вызывают не только документы, но и обложка одного из архивных дел. Сделана она из плаката ОЗЕТа (Общество землеустройства еврейских трудящихся, работало с 1925 по 1938 г.). Плакат на идише – одном из четырёх государственных языков Белоруссии в то время.

В семье Берла Рогатникова было трое детей. Интересно проследить, как в годы советской власти менялись еврейские имена. Старшая дочь – Черна. Если бы я не беседовал с её сыном Наумом Линковским, не сразу догадался бы, что имя стало в дальнейшем Циля (одно время в документах Цицилия). Циля Борисовна прожила нелёгкую жизнь. (

У кого из того поколения она была лёгкой?)

Рассказывает Наум Линковский: «Мама 1922 года рождения. До войны окончила 9 классов, потом работала. В 1941 году эвакуировалась с родителями в Оренбург. Можно считать, повезло, сумели уехать из Витебска на восток. В 1942 году ушла добровольцем на фронт. Три с половиной года была в действующей армии. Служила в метеослужбе лётного полка. Закончила войну в Вене. Награждена орденом Отечественной войны медалью «За боевые заслуги».

Дома хранится уникальное письмо, которое прислали с фронта Берлу Лейбовичу накануне 27-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. «Вот уже на протяжении года в нашей части Ваша дочь Рогатникова Цицилия Борисовна честно трудится на боевом посту, она рука об руку идёт со всей Красной Армией и трудится так, как требует Родина и дело Победы. Всё командование и партийная организация благодарит тов. Рогатникову Цицилию Борисовну, как лучшую дочь Отчизны. В день праздника

27-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции просим Вас, тов. Рогатников Борис Львович, принять наш армейский боевой привет и благодарность за героический труд Вашей дочери…» Письмо подписали командир подразделения 26359 части Медяников и парторг Михайлов.

«После демобилизации, – продолжает рассказ Наум Линковский, – мама вернулась в Витебск. Большого выбора работ не было. Пошла в парикмахерскую уборщицей. Потом стала кассиром. Вышла замуж в 1946 году. Папа работал завмагом. Семья могла бы неплохо жить, но непредвиденные обстоятельства оторвали отца от дома и семьи.

Надо было жить дальше... Зарплата у мамы всего 36 рублей. Вначале дедушка помогал. Он после войны работал в организации “Коллективный труд”. Там делали вкусную колбасу. Дед иногда брал меня на работу, и там угощали кусочком этой колбасы. Это был праздник».

Какие воспоминания с детских лет остаются на долгие годы? Не только о больших событиях, потрясших дом или семью. Через семьдесят лет Наум Линковский вспомнил, как его угощали кусочком вкусной колбасы. Наверное, для голодного времени это было событие.

«Дед был больной, ушёл на пенсию, – продолжает рассказывать Наум Линковский. – Мама работала в большой парикмахерской вместе с хорошим мастером Григорием Эпштейном. Однажды дядя Гриша сказал: «Циля, ты человек порядочный, мне сказали подобрать ученика дамского мастера. Если хочешь, возьму тебя». Мама пошла с 36 рублей на 18 рублей зарплаты. Это было в 1954–1955 годах. Шесть месяцев была учеником, потом дядя Гриша пошёл к директору и сказал: «Оставляйте Цилю работать вместе со мной». Мама пришла домой и рассказывала, какой был скандал – ученицу сделали мастером. Когда дядя Гриша умер, мама стала в этой парикмахерской основным работником. Выросла зарплата. Появились небольшие деньги, и мама купила мне велосипед. Какой мальчишка тогда не мечтал о велосипеде? На работе мама была в почёте. Бригадир в дамском зале, профорг. Но время летело, однажды она пришла с работы и сказала: «Молодёжь дышит в затылок, надо уходить». Перебралась в маленькую парикмахерскую на Полоцком рынке и за ней ушла её клиентура. Мама работала до 70 лет. Умерла в 1997 году. Легла спать и не проснулась.

В архиве я нашёл один документ, касающийся Цили Борисовны. Сегодня он кажется смешным, а тогда всё было серьёзно. Любые, даже семейные дела, касающиеся членов партии, а Циля Борисовна вступила в партию на фронте в 1945 году, рассматривал райком партии. Приведу текст документа:

«22 февраля 1954 г. Артель “Гигиена”, от Рогатниковой Ц.Б., проживающей ул. Большая Революционная, 8.

Прошу первичную организацию артели разобрать моё заявление и ходатайствовать перед райкомом КПБ о замене фамилии и имени, согласно брачного свидетельства – выписки на Линковскую Цилю Борисовну. Прошу удовлетворить просьбу.

Отец Борис Лейбович – еврей, мама – Рогатникова Лея Иосифовна, еврейка. Я член КПСС с 1945 года».

«Младший мамин брат – Арон, звали в повседневной жизни Аркадий, – продолжает рассказ Наум Захарович. – Окончил станкоинструментальный техникум, уехал работать в город Ленинск-Кузнецкий на Кузбасс». Потом Аркадий жил в Витебске. У него – две дочери, тоже живут в Витебске.

На этом Наум Захарович Линковский завершил свой семейный рассказ, и пришло время сказать несколько слов о нём. Живёт в Витебске. Трудовой стаж более полувека. Работал на административных и руководящих должностях в государственных и частных организациях. Без работы его трудно представить. Сейчас Наум Линковский – председатель Витебской городской еврейской общины.

Олег Рогатников – двоюродный брат Наума. Я попросил его рассказать об отце – среднем сыне Берла Лейбовича.

«Отец Лейб Берлович. По мужской линии у нас наследовалось: Лейб Берлович – Берл Лейбович. 1925 года рождения. Папа в детстве болел, и по еврейской традиции, чтобы «обмануть» болезнь, ему дали двойное имя. Стал он Лейб-Хаим Берлович. Немного проучился в еврейской школе, которая находилась возле моста через Витьбу. В 1933 году школа перестала быть еврейской, преподаватели, которые преподавали на идиш, стали преподавать на русском языке.

Военную судьбу Лейба Берловича (Льва Борисовича) и всей семьи Рогатниковых подробно описала его внучка Ева.

С сентября 2014 по июнь 2015 года проходил республиканский конкурс «Никогда не забудем: внуки о войне». Для участия в конкурсе было заявлено более 700 работ.

Рассказ Евы Рогатниковой про своего дедушку Рогатникова Льва Борисовича занял 2-е место среди работ учащихся Витебской области.

По итогам конкурса издана книга «Никогда не забудем: внуки о войне», куда вошёл и рассказ Евы Рогатниковой:

«Мой дедушка.

Мой дедушка – Рогатников Лев Борисович, родился 28 августа 1925 года.

Когда началась война, ему ещё не было и шестнадцати лет.

Дедушкин папа в то время работал на строительстве аэродрома на границе с Польшей. Мама, брат и сестра не уезжали из Витебска, а ждали возвращения отца. Во время бомбёжек они прятались в подвале дома.

Дедушка рассказывает, что в первые дни войны самые мудрые и уважаемые евреи города собрались возле Смоленского рынка и решали, что делать дальше. Они сидели на бочках с огурцами и селёдкой и шумно спорили, а дедушка стоял за их спинами и внимательно слушал. Были такие, кто говорил: “Что мы немцев не видели? Мы жили при них в Первую (мировую) войну, будем жить и сейчас”. Другие отвечали: “Вы что не знаете, что сейчас Гитлер делает с евреями?”

Но всей правды тогда не знал никто. Те, кто остались, все были убиты, а те, кто уехали, получили шанс выжить в ужасной войне.

Когда дедушкин папа вернулся, они все вместе отправились в эвакуацию в Оренбург. Ехали в товарных вагонах. По ночам поезд бомбили немецкие самолёты, поэтому по ночам поезда стояли, а люди выходили и прятались в лесу.

Так они добирались больше месяца до Оренбурга и приехали к сестре дедушкиной мамы. Но к ней приехали ещё две сестры со своими семьями, и все не могли вместиться в маленьком доме, поэтому старшие дети спали на улице во дворе. Позже они все переехали в пригород Оренбурга, где стали работать на разных работах, а дедушка пошёл учиться в ремесленное училище.

В конце 1942 года, когда дедушке исполнилось 17 лет, он пошёл в армию. Его направили учиться в Рижское военное пехотное училище на командира пехотного взвода. Это училище в то время находилось в Башкирии, в городе Стерлитамак. Но доучиться ему не удалось. На фронте не хватало бойцов, и курсантов спешно в феврале 1943 года забрали на фронт. Он попал на Южный фронт в район Донецка.

Дедушка вспоминает, что днём были бои, а по ночам – передышка: можно было умыться, поесть, поспать и немного набраться сил.

Однажды их батальон вышел к Дону. Нужно было переправляться, но мост немцы разбомбили. Поэтому днём солдаты строили плоты, а ночью переправлялись на другой берег. Но немцы вели сильный обстрел, и многие из солдат – дедушкиных сослуживцев – там погибли и утонули.

Как-то во время боя дедушка запрыгнул в немецкий окоп, там был фашистский офицер. Он ударил дедушку рукояткой пистолета по лицу, а дедушка выстрелил ему из автомата в ногу и взял его в плен. У дедушки до сих пор есть небольшая ямочка на лбу, которая напоминает ему об этом случае.

3 сентября 1943 года дедушкин взвод наступал. Дедушка полз по полю боя под сильным обстрелом и спрятался передохнуть за мёртвым солдатом. Правой рукой он потянулся вперёд, чтобы очистить от грязи мушку на своём автомате. И в это время его заметил фашистский снайпер. Только благодаря случайности пуля не попала дедушке в голову, а прострелила навылет правую руку и плечо. А когда он лежал и пытался остановить кровь, рядом взорвался немецкий снаряд. Осколок от него пробил дедушке лёгкое и остановился возле сердца. Он и по сей день там, потому что во время войны таких сложных операций не делали, а после

войны врачи решили его не трогать.

После ранений дедушка попал сначала в госпиталь в небольшом городе Вольске на Волге, а потом по реке на корабле – в Горький (теперь Нижний Новгород). Там ему сделали операцию, сшили сосуды и нервы. Но рука всё равно не слушалась, и только через пять лет дедушка понемногу начал ей что-то делать.

В марте 1944 года его отправили к семье в Оренбург.

В декабре 1944 года семья вернулась на родину в Витебск. Дом, в котором они жили до войны, сгорел. Семья получила комнату в общежитии. Осенью 1945 года дедушка поступил в училище и продолжал обучение. Началась мирная послевоенная жизнь.

Рогатникова Ева, 12 лет»

После окончания станкоинструментального техникума Лев Борисович пошёл работать на станкостроительный завод имени Кирова. Проработал там 44 года. Инженер-технолог, изобретатель, на ВДНХ получал дипломы.

«В 1961 году папа и мама поженились, – рассказывает Олег Рогатников. – Мамина семья жила ещё более бедно, чем отцовская. Мама – Галина Израильевна. В 1996 году родители уехали на постоянное жительство в Израиль».

Лев Борисович прожил большую и достойную жизнь. Он умер в Израиле в 96 лет.

Олег Рогатников живёт в Витебске и Минске. Занимается фармацевтическим бизнесом. В 2021 году его избрали председателем Союза белорусских еврейских общественных организаций и общин.

Такая, далеко не полная, история витебской семьи Рогатниковых-Линковских.

Архивные дела, использованные при написании статьи (Государственный архив Витебской области, в дальнейшем – ГАВО, ф. 449, оп. 6, д. 658, л. 7, ГАВО, ф. 449, оп. 6, д. 3016, лл. 50–51, ГАВО, ф.449, оп. 6, д. 3246, лл. 84–85, ГАВО, ф.543, оп.1, д. 82, лл. 15–16 об., ГАВО, ф. 1320, оп. 1, д. 151, л. 89, ГАВО, ф. 113, оп.10, д. 239).