(к 130-летию учебных заведений Гнесиных)

(к 130-летию учебных заведений Гнесиных)

Я жизнь люблю! — привыкла долго жить!!

Из рукописного экспромта 1964 года

Дому творчества композиторов «Руза»

Ел. Ф. Гнесиной

Елену Фабиановну Гнесину, вторую из сестёр Гнесиных, и четвёртого ребёнка из многочисленной гнесинской семьи, в домашнем кругу никогда не называли «Леной». Во всех письмах, как правило, писали: «Леня» или «Лёня». И ещё прибавляли: «Вот кто у нас единственный мужчина в семье!». При том, что на самом деле в семье казенного раввина Ростова-на-Дону Фабиана Гнесина и его супруги Беллы кроме пяти дочерей было ещё и четверо сыновей. Но вот мужчиной считалась именно Лёня.

Откуда нам вообще знакома фамилия Гнесиных? Если приедете в Москву и пройдёте по одной из старинных улиц, унаследовавшей своё название от Поварской слободы, то в самом её центре увидите красивое четырёхэтажное здание с колоннами и медальонами-портретами известных композиторов. Весной и летом из его открытых окон несутся по всей округе звуки фортепиано и поющих голосов. Это знаменитая Гнесинка, Российская академия музыки имени Гнесиных, второй по величине и значимости музыкальный институт России после Московской консерватории.

Всего Гнесиными в Москве было основано четыре учебных заведения: Музыкально-педагогический институт (та самая академия музыки), Музыкальное училище, Детская школа-семилетка, и Московская средняя специальная музыкальная школа имени Гнесиных (спецшкола для одарённых детей). Члены семьи Гнесиных работали на всех уровнях своего музыкально-образовательного комплекса, и своим бескорыстием, самоотверженностью, любовью и увлечённостью своим делом всю жизнь задавали тон всем окружавшим их педагогам.

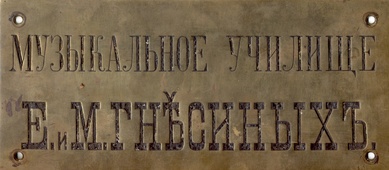

Дело открыли сначала три старших сестры: Евгения, Елена и Мария (в названии так и значилось: «Училище Е. и М. Гнесиных»), потому как младшие ещё заканчивали учёбу. В первые десятилетия и Евгения (которая была значительно старше) и Елена были равноправными руководителями своей частной музыкальной школы – вели переговоры с преподавателями, организовывали концерты, вводили новые музыкальные дисциплины, принимали разные руководящие решения. Однако решение острых административных задач брала на себя, как правило, Лёня. Например, чтобы повесить на дом вывеску «Училище Гнесиных», нужно было получить разрешение в полиции. Кто пойдёт? Лёня! Разрешение раздобыла, а резолюция полицмейстера, поистине, вошла в историю: «Вывеску повесить разрешаю с тем, чтобы она была крепко и плотно прибита к стене и не препятствовала проходящим».

В договоре аренды помещений для школы в доме № 5 на Собачьей Площадке с женой статского советника Екатериной Владимировной Полетаевой значится, опять же, Елена.

Выходит, администратором, ответственным за всех, была именно она.

И жизнь рано вручает ей ответственность и за младших сестёр, и за общее дело.

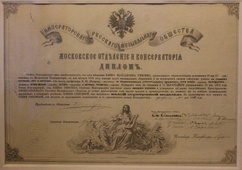

Несмотря на то, что профессор Николай Зверев – тот самый, у которого жил дома и учился Рахманинов, говорил ещё юной, бойкой и не всегда прилежной Елене Гнесиной: «Куда тебе уроки давать? Ты ведь такой вертопрах!» Но тем не менее именно Елена, первая из сестёр, получила по окончании консерватории звание «Свободного художника». Две другие старшие сестры – Евгения и Мария были обладательницами только аттестатов, которые присвоение такого звания не предусматривали[1]. А звание «Свободного художника», кроме прочих привилегий, распространявшихся на людей любой национальности (освобождение от уплаты подати, например), давало возможность выпускникам-евреям свободно проживать в любой точке России, в том числе и в Москве. Остальные евреи немосквичи не имели права без особых на то оснований, которым по закону надлежало вернуться к месту своего прикрепления, а в случае с гнесиными – за черту оседлости в Ростов-на-Дону. Таким образом возможность свободной жизни в Москве и присмотра за подрастающими сёстрами Елена себе обеспечила.

Но мало того, в год окончания учёбы Елена принимает решение принять православие. Чтобы окончательно иметь равные права со всеми москвичами. Ведь после крещения национальность уже значения не имела, можно было, в том числе, и беспрепятственно открывать собственное дело, и преподавать в консерватории. Известны красноречивые воспоминания пианиста Давида Шора, о том, как профессор и директор консерватории Василий Сафонов упрашивал его принять православие, чтобы иметь возможность взять к себе на работу. На что Давид Соломонович упорно отвечал: «Нет!»[2].

Спустя три года после открытия школы именно Елена на основе диплома консерватории получает звание «Почётного гражданина» города Москвы, что, безусловно, придает более высокий статус руководителю школы.

В самые сложные годы после революции Елена Фабиановна решает многие жизненно важные для учебного заведения вопросы. После национализации училища, которое было преобразовано во Вторую Московскую государственную музыкальную школу, она назначается её заведующей. А через год, когда старшее отделение школы было преобразовано в Третий Государственный музыкальный техникум, и его директором тоже, возглавив обе ступени образования.

И выходит так, что новая власть, с её профсоюзами, собраниями, с её «властью советам!» дает ей гораздо больше возможностей! В это время она начинает заботиться и помогать, защищать и оберегать не только членов своей семьи, педагогов школы и техникума, но и педагогов-музыкантов всей страны. Она добивается правды в разных инстанциях, стучит во все двери – вплоть до двери Луначарского в Кремле: просит о дровах для коченеющей школы, которые стоили миллион за сажень советскими деньгами, просит о продуктовых карточках повышенной категории для педагогов музыкальных школ. Уже в 1930-е годы Гнесина избирается сначала депутатом Краснопресненского райсовета, а потом депутатом Моссовета, высшего органа государственной власти в городе. И здесь говорит уже не только о музыкальных проблемах – но об организации работы городских служб, например, об антисанитарии во время войны, о необходимости наладить производство мыла, о бюрократии и сложности в претворении в жизнь даже самых нужных и срочных мероприятий. Кстати, сама она, будучи директором, никогда, вплоть до 93 лет, не держала секретарей:

«Мне так ненавистны все наши начальники и директора, председатели и их замы (имею в виду не самых крупных работников, которые бюрократы в гораздо меньшей степени), а самые противные и ненавистные – это секретари – размалёванные, с локонами, девчонки, которые разговаривают свысока, отвечают обыкновенно односложно: «не принимает», «занят», «у него заседание», «уже уехал» и т. п. Я собираю материалы и, кажется, скоро помещу в газете статейку о бюрократизме вообще и секретаршах» – писала она гневно брату, Михаилу Фабиановичу в 1943 году. В годы Великой Отечественной войны она спасла, накормила, одела и обула невероятное количество людей. Боролась за талантливых студентов и педагогов, убеждая, насколько возможно в бессмысленности отправки музыкантов на трудфронт, организуя вызовы из эвакуации, протестуя против использования талантов не по назначению, так, например, писала заместителю наркома обороны СССР Е.А. Щаденко о студенте Семенцове-Огиевском: «Хотя врачебная комиссия признала его, по сильной его близорукости, негодным к строевой службе, всё же его отправили в Бийск, где используют его, талантливого скрипача-музыканта, для мытья полов и тому подобной работы».

Но и в мирное время – помогала с врачами, с квартирами (например, для Марии Юдиной, Святослава Рихтера), устройством на работу.

Поэтому именно Елене Гнесиной, как одному из самых активных московских руководителей в конце 1930-х годов был выделен огромный участок в самом центре Москвы под строительство нового здания для Техникума имени Гнесиных. На сегодняшний день это единственный известный нам случай, когда после 1917 года в пределах Садового кольца было построено здание для учебного заведения. И оно было построено для Гнесиных! Для еврейской семьи, бессменно преподававшей в своей школе и техникуме, начиная с царских времен! Но настолько велик их авторитет, настолько известно в Москве бескорыстие и самоотверженность самой активной из них, что это удаётся осуществить! Мало того, в процессе строительства Елена Фабиановна предлагает проект реорганизации техникума в высшее учебное заведение – в музыкальный институт. Московская консерватория, боясь конкуренции, выступает резко отрицательно. Многолетний друг Гнесиных, присутствовавший на всех их выпускных экзаменах, начиная с 1901 года, Александр Гольденвейзер, в тот момент директор Московской консерватории, проваливает проект института на заседании высшей аттестационной комиссии. Но Гнесина подчёркивает, что её институт будет занимать абсолютно другую нишу – будет выпускать музыкантов-педагогов, обеспечивать всю страну учителями музыки. И совершенно невероятно, но в 1944 году, ещё до конца войны выходит указ об открытии Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Ссылаясь на то, что при нём не разрешают открыть два подготовительных курса, Елена Фабиановна просит сохранить при нём Музыкальное училище. Это при том, что новое здание ещё не достроено, и все (теперь уже три) учебные заведения – школа, училище и институт вынуждены были ютиться в двух маленьких особнячках на Собачьей площадке.

Но эта теснота одновременно и была главным аргументом для скорейшего завершения строительства, на который Гнесина постоянно упирала в своих многочисленных письмах в самые разные государственные инстанции.

Первая очередь нового здания на Поварской улице была закончена в 1946 году. И в этом же году Елена Фабиановна открывает четвёртое и последнее, основанное Гнесиными учебное заведение – специальную музыкальную школу, в которой и музыкальным и общеобразовательным предметам обучаются одарённые дети. И ведь можно было бы с её открытием ликвидировать обычную школу-семилетку, но Гнесина сохраняет и её! В результате комплектование «музыкального комбината» заканчивается: в Москве с этого момента существуют две школы, училище и вуз имени Гнесиных, в которых можно беспрерывно учиться с 7 до 25 лет!

Поистине, природа дала Елене Фабиановне самый мощный из всей её семьи запас энергии и сил – она пережила всех своих старших и младших братьев и сестёр, несмотря на многочисленные болезни и недуги – чего стоит одно то, что последние двенадцать лет жизни она была прикована к инвалидному креслу, сломав в 81 год шейку бедра и не имея возможности сделать операцию.

Она добивается открытия Института имени Гнесиных в 70 лет, в 84 года завершает постройку «Гнесинского квартала» на Поварской: основного корпуса для музыкального института и концертного зала при нём, в 88 лет – строит общежитие для студентов института, а в 92 – сетует, что не может присутствовать на закладке здания Музыкального училища имени Гнесиных: «Врачи не разрешили мне встать, и кроме того, машина не может подъехать к площадке». И только после этого, убедившись, что Училище получит собственное здание, рядом с институтом, что это здание уже начинает строиться, Елена Фабиановна, последняя из своей семьи, как бы сполна выполнив свой долг, «позволяет» себе умереть.

Гнесина обладала и невероятной стойкостью в отношении жизненных испытаний. И хотя не раз в письмах и ходатайствах высшим чинам писала, что «здоровье моё сильно расшатано», продолжала действовать, держаться вопреки всему.

В то время как, например, отец её умирает через год после отстранения его от должности раввина, которую он занимал на протяжении 25 лет. Формально он умер от воспаления лёгких, но на самом деле именно невозможность делать своё дело так подорвало его здоровье. Учитель Гнесиной Василий Сафонов (он же учитель Давида Шора, Александра Скрябина, Николая Метнера, Иосифа Левина) тоже занимал должность директора консерватории более 15 лет, был инициатором и руководителем постройки нового здания для учебного заведения, Малого и Большого концертного зала при нём. Однако в 1905 году его сломило и поведение бастовавших студентов, голосовавших за прекращение занятий, и выпады некоторых профессоров, постоянно писавших в прессе о его единоличном и деспотичном управлении, и, наконец, тяжёлая болезнь одного из сыновей. Он бросает директорство, берёт сначала длительный отпуск, а потом принимает ангажемент из Америки.

А Елена Фабиановна, пережив множество смертей близких людей, две мировые войны, революцию, клевету и осуждение, несмотря ни на что осталась при своём деле до самого конца.

И всё это практически при полном отсутствии личного счастья (по крайней мере так кажется нам из сегодняшнего дня). Из всех сестёр и братьев, пожалуй, только её жизнь была наиболее скупа на романтические истории: они ею или тщательно скрывались, или отсутствовали вовсе. Тогда как, например, все братья Гнесины были женаты, и некоторые не по одному разу. Сёстры тоже кто как мог пытался устроить личную жизнь. Старшая сестра Евгения вышла замуж за профессора Московского университета историка Англии Александра Савина, и, хотя детей у них не было, и семейная жизнь их оборвалась спустя 22 года из-за внезапной смерти супруга, она была наполнена теплом, совместными поездками и увлечениями. Третья сестра, симпатичная, добрая Мария, говорят, собиралась выйти замуж незадолго до своей скоропостижной кончины в 42 года. Скрипачка Елизавета дважды была замужем, родила двоих сыновей. Ольга, хотя и довольно поздно, только в 51 год, но всё же вышла замуж за химика, генерал-майора Дмитрия Александрова.

И только одна Елена с самых ранних лет сделала выбор в пользу руководства семейным делом, взамен положения счастливой жены и матери, а ещё взамен славы концертирующей пианистки! Ещё в годы обучения в Московской консерватории её педагог, потрясающий, всемирно известный Ферруччо Бузони, выделял её как одну из самых талантливых учениц своего класса, предлагая ей ехать с ним на гастроли в Европу и Америку. Великое искушение славой от молодого красавца-педагога!

Но она сказала ему, что не может оставить сестёр, которых нужно, во-первых, доучить в консерватории, и с которыми, во-вторых, задумано открытие собственной музыкальной школы.

Тут нужен характер! Ощущение ответственности за всех вокруг!

Впоследствии она одна постоянно и неотступно остаётся при школе, отлучаясь только на летние месяцы отдыха. Она не ездила в другие страны, хотя и до, и в первые годы после революции члены гнесинской семьи активно путешествовали: от Англии и Шотландии (Евгения с мужем), до Америки (после нескольких поездок брат Владимир перебрался туда на постоянное место жительства), от Берлина до Палестины (брат Михаил). Гнесина съездила за границу только один раз – в Италию в 1905 году, её сестры говорили об этом так: «Бедная Леня, хотя бы одна её мечта осуществилась». К сожалению, насладиться в полной мере отдыхом в прекрасной Италии тоже не удалось: поездка окончилась тем, что все деньги были украдены и пришлось делать займы, чтобы добраться до дома.

Также и в первые месяцы Великой Отечественной войны из подмосковной Елатьмы, где был организован детский лагерь для детей музыкальной школы, Гнесина пишет: «Я не считаю себя вправе бросить всё, на что отдана вся наша жизнь, поэтому вернусь спасать, если это будет возможно, наше Училище и школу». У остальных членов семьи были заботы, дети, мужья – они ехали в более безопасные, и более отдалённые места от Москвы, в которую уже через месяц после указанного письма пришли немцы. У Елены Фабиновны была только её Школа и Училище, её педагоги и ученики…

И всё то, что не было отдано потенциальному мужу, детям было отдано на благо, как оказалось впоследствии, музыкального образования в России в целом.

И ведь даже своего собственного дома у неё не было, а были всё время комнаты при школе… Даже в новом здании института она обустроила квартиру для себя и для Ольги, чтобы дело из рук не выпускать и надолго никуда не отлучаться. То есть в жертву этому делу она принесла не только личную жизнь, но и личное пространство.

Поэтому вполне имела право на завещание оставить в своём рабочем кабинете всё на своих местах после смерти. Чтобы лица музыкантов на стенах, мебель XIX века, портрет Бетховена работы Леонида Пастернака с дарственной надписью Училищу Гнесиных, личные подписи на фотографиях Скрябина, Рахманинова, Хачатуряна, снимок с рукопожатием первого космонавта за три года до смерти, улыбающийся Рихтер с кошкой на руках – чтобы все они рассказали об одной великой женщине, сумевшей всё успеть за свою жизнь: создать, построить, привести к расцвету.

Сегодня, когда студенты-первокурсники приходят в её квартиру, Гнесина говорит им со старой магнитофонной пленки: «Мне хочется призвать Вас ценить наше учебное заведение и его славные традиции. У нас созданы все условия для того, чтобы вы могли отлично учиться! Цените же эти условия, ведите себя как хорошие советские студенты и этим вы доставите мне большую радость, дорогие мои внуки и правнуки!».

Вот как оно вышло. Хотя собственной семьи у Гнесиной не было, зато теперь у неё растет полмира потомков. Питомцев гнесинского дома.

Анна Авдеева,

хранитель фондов

Мемориального музея-квартиры

Елены Фабиановны Гнесиной

[1] По причинам, нам сегодня неизвестным (возможно ещё, что дело было в оплате лишнего года учёбы) Евгения и Мария окончили педагогическое отделение консерватории, где обучение длилось на год меньше и не подразумевало присвоение звания «Свободного художника». Следующей, удостоенной этого звания стала младшая сестра, скрипачка Елизавета. Самую младшую сестру, Ольгу, и вовсе забрали из консерватории, потому что она поступила туда в 1895 году, в год создания сестрами собственного училища.

[2] «Придя в купальню, я встретился с Сафоновым, который, отправляясь на пароходе в Новороссийск, имел в Севастополе два-три часа стоянки. После первых дружеских приветствий он опять [в третий раз! – А.А.] предложил мне профессуру на место умершего Шлецера. Время было реакционное, и опять предложение сопровождалось "известным условием″. Он меня всячески убеждал согласиться, и курьёзно было видеть, как Сафонов с верхней палубы всё спрашивал: ″Да?″, а я отвечал: ″Нет!″. Наконец, пароход тронулся, и он продолжал сверху утвердительно кивать головой, а я снизу, с пристани, отвечал отрицательно…» Шор Д.С. Воспоминания / Ред