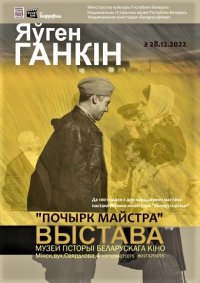

Сегодня, 27 декабря, в Музее истории белорусского кино состоялось торжественное открытие выставки «Почерк Мастера», посвящённой 100-летию со дня рождения известного художника кино Евгения Ганкина.

Сегодня, 27 декабря, в Музее истории белорусского кино состоялось торжественное открытие выставки «Почерк Мастера», посвящённой 100-летию со дня рождения известного художника кино Евгения Ганкина.

Это замечательное событие напомнило мне о вышедшей в 2000 г. книге Евгения Ганкина «Крыло Ангела» (Евгений Ганкин. Крыло Ангела: эссе, очерки, воспоминания. – США: G.L.M. Publishing Co, 2000. – 185 с.).

После презентации книги Аркадий Шульман, главный редактор журнала «Мишпоха», попросил меня написать несколько слов о ней для журнала. С тех пор прошло более двадцати лет, и сегодня мне захотелось вспомнить и об этой стороне творчества художника. Мой небольшой материал, который я назвала тогда «Вместо рецензии», был опубликован в журнале под рубрикой «Новые книги» (Журнал «Мишпоха» № 9 (9) 2001 год ). Привожу его без изменений.

«Евгения Ганкина я не знала. Вернее сказать – я не была с ним знакома лично. Что же до самого имени, оно было очень хорошо известно и привычно для слуха и глаза. Так и видишь его графическое изображение, мысленно прокручивая титры многочисленных белорусских кинолент: художник картины – Евгений Ганкин. Хорошо помню, как, бывало, в начале девяностых наши неторопливые беседы с Григорием Львовичем Релесом – замечательным еврейским поэтом, с которым я тогда уже познакомилась и подружилась, – вдруг нередко прерывались телефонным звонком. “Я перезвоню Вам попозже. У меня гостья,” – говорил Григорий Львович в трубку, а затем мне: “Это Ганкин. Прекрасный человек, художник и, между прочим, поэт. Он знает идиш и даже когда-то писал на идиш стихи. Надо его как-то к нам привлечь.” К нам – это в Минское объединение еврейской культуры им. Изи Харика. “Конечно, надо!” – с готовностью отвечала я. Так было не раз. И готовность, и желание были искренними, но... Вечное наше ”но,” запоздалость и расточительность, как будто и впрямь в запасе вечность и, увы, вечная неумолимость времени.

В квартиру на ул. Натуралистов я попала несколько лет спустя, когда Евгения Марковича уже не стало. Мы пришли туда с художником Маем Данцигом по приглашению жены Е. Ганкина, известной белорусской писательницы Лидии Арабей. Среди работ Евгения Марковича, висевших на стенах квартиры, были портреты Изи Харика, Соломона Михоэлса, Гирша Каменецкого и Зелика Аксельрода. Евгений Ганкин писал эти портреты по фотографиям дорогих его сердцу людей. Теперь мы видим их всегда, когда бываем в Хэсэде Рахамим Минска – Лидия Львовна подарила их клубу Хэсэда.*

Прошло ещё несколько лет. И вот у меня в руках книга, на обложке которой написано: ”Евгений Ганкин. Крыло Ангела.” И чуть ниже – эссе, очерки, воспоминания. Признаюсь честно, я с некоторым опасением взяла эту книгу в руки. С опасением не по поводу её содержания или литературных достоинств, а потому, что мне казалось, что для меня лично ещё не вернулось время охотного возвращения в прошлое. Чего только и сколько ни прочли мы за последнее десятилетие! Сколько жуткого и страшного узнали мы о времени и о себе! Столько, что и поистине прекрасные черты несомненно прекрасных людей не то чтобы потеряли некоторую привлекательность на этом ужасном фоне, но стали как бы несколько не ко времени. Во всяком случае, для меня лично. Помните, у Б. Ахмадулиной:

“И вот тогда – из слёз, из темноты,

из бедного невежества былого

друзей моих прекрасные черты

появятся и растворятся снова.”

Вот это самое “тогда” для меня ещё не наступило. Так мне казалось. И всё- таки я раскрыла книгу и начала читать.

Бывают факты, настолько известные уму, что, давным-давно утратившие эмоциональную окраску, они остаются сухим знанием и больше не удивляют, не потрясают, не вызывают волнения души. Например, кто из нас сегодня не знает о том, что когда-то очень многие нынешние небольшие города и городские посёлки Беларуси были еврейскими местечками, что в иных крупных городах большую часть населения в процентном отношении по сравнению с другими национальностями составляли евреи, что были еврейские школы, газеты и журналы, театры и синагоги, и языком общения был прекрасный язык идиш! Я тоже знаю это. Знаю давно. А вот потрясло меня, осенило, взорвало изнутри, заставило почувствовать, пережить и ощутить жгучую горечь и острую боль потери лишь, когда я читала воспоминания Е. Ганкина. Вот он описывает приезд Изи Харика – известнейшего еврейского поэта – в местечко Щедрин в 1932 г. Так и видишь переполненный зал клуба, оборудованного в пожарном депо, стол, застеленный красной бархатной скатертью, керосиновую лампу на столе и под потолком. И Харика в белоснежной рубашке. Поэт читает свои стихи на идиш целому залу понимающих этот язык людей, среди которых не только евреи, как, например, тракторист Никодим – белорус, неплохо говоривший по-еврейски!

В книге Е. Ганкина мы встречаемся со многими замечательными и талантливыми людьми. Сергей Эйзенштейн и Владимир Высоцкий, Марк Шагал и Юдель Пэн, Дюрер и Джузеппе де Сантис, Соломон Михоэлс и Заир Азгур, Зелик Аксельрод и Гирш Каменецкий, учителя, друзья детства, коллеги по работе – всех их с огромной теплотой и любовью не просто вспоминает Евгений Маркович, а воскрешает, возвращает в наш мир, открывает их для нас заново. Книга написана поистине кистью художника. Я не оговорилась. Не пером, а кистью. О чём бы ни писал Ганкин, какое бы место или чью бы внешность он ни описывал – всё так зримо и ярко, как свойственно лишь живописи. Слово Евгения Ганкина обладает особой, изобразительной, силой. И ещё силой магической: читаешь о ком-то, а незаметно начинаешь думать о себе. И поток сознания уже несёт тебя, сметая и размывая границы времени и пространства, порождая всё новые и новые ассоциации, причудливо соединяя чьё-то пережитое с твоим собственным и вдруг ощущаешь, как крыло ангела тихо касается твоей души и с удивлением и радостью обнаруживаешь, что она, душа, действительно есть!

--------------------------

*Правда, я не знаю, можно ли сегодня, спустя двадцать с лишним лет, их там увидеть.

Алла Левина