Это был пятьдесят седьмой год. Москва, фестиваль молодёжи и студентов. Толпы иностранцев! Впервые! И приехали пять французских композиторов, сочинители всех песен Ива Монтана — Френсис Лемарк, Марк Эрраль, ещё какие-то… Знаменитейшие фамилии! И к ним был приставлен Никита Богословский — во-первых как вице- или президент общества СССР-Франция, а во-вторых, у него прекрасный французский.

Это был пятьдесят седьмой год. Москва, фестиваль молодёжи и студентов. Толпы иностранцев! Впервые! И приехали пять французских композиторов, сочинители всех песен Ива Монтана — Френсис Лемарк, Марк Эрраль, ещё какие-то… Знаменитейшие фамилии! И к ним был приставлен Никита Богословский — во-первых как вице- или президент общества СССР-Франция, а во-вторых, у него прекрасный французский.

Ну вот...

А я тогда играл в Эрмитаже «Необыкновенный концерт», а по соседству выступал Утёсов. И так как только от меня, «конферансье», зависело, два часа будет идти наш «концерт» или час двадцать, то я быстренько его отыгрывал, чтобы успеть на второе действие к Леониду Осиповичу. Я его обожал.

И вот я выбегаю, смотрю — стоит эта группа: пятеро французов, Никита и Марк Бернес. Он к ним очень тянулся… И идёт такая жизнь: Никита что-то острит, французы хохочут. Я ни слова не понимаю, Бернес тоже. И он всё время дергает Богословского за рукав: «Никита, что ты сказал?» Тот морщится: «Погоди, Маркуша, ну что ты, ей-богу!» Через минуту опять хохочут. Бернес снова: «Никита, что он сказал?» На третий раз Богословский не выдержал: «Марк, где тебя воспитывали? Мы же разговариваем! Невежливо это, неинтеллигентно…»

Потом он ушёл добывать контрамарку — французам и себе, и мы остались семеро совсем без языка. Что говорит нормальный человек в такой ситуации? Марк сказал: «Азохн вэй…» Печально так, на выдохе. Тут Френсис Лемарк говорит ему — на идиш: «Ты еврей?» Бернес на идиш же отвечает: «Конечно». «Я тоже еврей», — говорит Лемарк. И повернувшись к коллегам, добавляет: «И он еврей, и он еврей, и он…» Все пятеро оказались чистыми «французами»! И все знают идиш! Марк замечательно знал идиш, я тоже что-то… И мы начали жить своей жизнью, и плевать нам на этот концерт Утёсова! Тут по закону жанра приходит — кто? — правильно, Богословский! Мы хохочем, совершенно не замечаем прихода Никиты… Он послушал-послушал, как мы смеёмся, и говорит: «Маркуша, что ты сказал?» А Бернес отвечает: «Подожди, Никита! Где тебя воспитывали, ей-богу? Мы же разговариваем!»

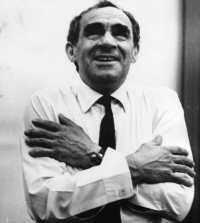

Это был единственный раз в моей жизни, когда моё происхождение послужило мне на пользу». Замечательный рассказ замечательного Зиновия Ефимовича Гердта, при рождении — Залмана Афроимовича Храпиновича. Но кто его знает под этим именем?

А как трудно сегодня представить, что могла не сложиться его актёрская судьба. Ведь в 1934 году Зяма Храпинович окончил фабрично-заводское училище при Московском электрозаводе и начал работать слесарем-электриком в Метрострое. Повезло нам, что при заводском клубе существовал театр рабочей молодёжи, в нём Гердт и сыграл свои первые роли.

Есть такая фраза, кажется, сказанная Фаиной Раневской «Я никогда не была красива, но я всегда была чертовски мила». Мне кажется, что она вполне вписывается в образ Гердта, который своим обаянием мог совершать чудеса с людьми. И покорять их.

О нём можно рассказывать так много, вспоминать его незабываемые роли, его тонкий и добрый юмор, его великолепный талант чтеца. Кстати, к киноролям Гердт пришёл благодаря другому незабываемому актёру Ролану Быкову:

«На экран привёл меня Ролан Быков — он первый снял меня в своих «Семи няньках». А я его потом так «отблагодарил» — вспомнить страшно… Роль в «Фокуснике» Володин писал специально для Ролана, он его очень полюбил в своём фильме «Звонят, откройте дверь». Писал для него, а получилось так, что сыграл я. Потом Ролан должен был играть Паниковского в «Золотом телёнке». Сняли пробу, очень хорошая была проба. Швейцер позвал меня её посмотреть, попросил по дружбе подбросить идей на тему образа. Ролан — Паниковский мне очень понравился, я увлекся, стал фантазировать, показывать, что и как можно сыграть. «Ну-ка, давай мы и твою пробу сделаем», — сказал Швейцер. И кончилось тем, что Паниковского тоже сыграл я. И после этого Ролан сам же зовёт меня сниматься в свой фильм «Автомобиль, скрипка и собака Клякса». Я понимаю, что без ролей я его не оставил — у него всегда работы больше чем достаточно. Но не всякий сумеет быть таким щедрым, как он, таким добрым».

Не очень красивый, не очень высокий, к тому же после тяжёлого ранения, случившегося в феврале 1943 года под Белгородом, Гердт хромал. На фронт он пошёл добровольцем. В звании старшего лейтенанта командовал сапёрной ротой. С поля боя его вынесла медсестра. Год — в больнице, ногу медики чудом спасли… Десять безуспешных операций, стоял вопрос об ампутации. И наконец, после одиннадцатой операции, кости срослись, а нога стала на восемь сантиметров короче.

Но он любил и был любим. Женщинами, друзьями, поклонниками его таланта. Гердт говорил: «Инвалидность не уродство, а особенность человека».

Его жена Татьяна Правдина так рассказывала об их знакомстве:

«Любовь — как талант, который даётся очень небольшому количеству людей. Нам с Зиновием Ефимовичем повезло. Мы женились, когда были уже не совсем молодыми. У нас к тому времени были семьи. Когда мы встретились, мне было 32, ему — 44. И вскоре оказалось, что это редкое счастье, как талант, нам дано. Познакомились мы благодаря гастролям театра Образцова в Египте, Сирии и Ливане. Тогда меня представили Зиновию Гердту, я должна была перевести на арабский язык «Необыкновенный концерт». Мы ездили полтора месяца по этим странам, и поначалу ухаживания Зиновия Ефимовича я восприняла вполне негативно, так как у меня было ощущение, что это попытка завязать гастрольный романчик.

К тому времени я была душевно свободна от собственного мужа, которому я за год до этого сказала: «Я тебе больше не жена». На гастролях роман с Зиновием Ефимовичем протекал вполне лирично и не был завершён. Меня в аэропорту встречал муж, его — жена. Мы договорились через день встретиться у Киевского райкома партии — это было недалеко от издательства, где я работала. Всё развивалось скоропалительно: он объявил о своём решении жене, я — мужу, и тут уж начался настоящий роман. Зяма ведь не был красивым — невысокого роста, хромой. Но в нём было чрезвычайно мощное мужицкое начало — то, что называется «сексапил», — и устоять дамы могли с трудом. Мне нередко говорили: «Какой замечательный у Вас муж!» — на что я отвечала: «Я вас понимаю».

После его ухода в 1996 году появилась книга, составленная Яковом Гройсманом и Татьяной Правдиной: «Зяма — это же Гердт!»

Eго супруга написала небольшое предисловие:

«Мы прожили вместе тридцать шесть лет. Сегодня это половина моей жизни, а когда пять лет назад Зямы не стало, было, естественно, даже больше.

Но наша жизнь продолжается, так как его не стало только физически, потому что на каждую свою мысль, поступок, решение я слышу и чувствую его отношение – радостное или сердитое – и спорю, убеждаю, соглашаюсь. Это касается не только домашней жизни, но и той, что называется общественной, – событий в стране, поведения политиков, друзей. Мы были счастливой семьей – семьей единомышленников, то есть не только любили друг друга как мужчина и женщина, но и дружили. Я думаю, что ставшее классическим утверждение «все счастливые семьи счастливы одинаково» не всегда верно.

Отрывки из книги

***

Когда мне говорят: «Вы мой кумир. Я вас обожаю», я отвечаю: «У вас очень хороший вкус. А те, у кого вкус похуже, те просто в восторге!»

***

Я не люблю определение — сильный человек. Ни черта подобного, все бывают слабыми! Только одни жалуются, а другие, и их, к сожалению, меньшинство, обладая внутренней интеллигентностью и достоинством, никогда этого не делают.

***

Счастье — это люди. И когда судьба ставит тебя на пути таких людей, и ты испытываешь их искреннее расположение, оно и приходит.

***

В последнее время часто спрашивают: когда веселее жилось на Руси — до или после?.. Понятно, что «до» — это до нашей знаменитой перестройки, то есть в суровые времена «железного занавеса». Или уже «после», в прекрасное демократическое время свободы и независимости? Вопрос трудный, однозначно на него не ответишь. И, правда, все стали сейчас ужасно независимыми, ну, буквально все. Никто ни от кого не зависит. Казалось бы — живи себе в своё удовольствие и радуйся. Но нет, как-то больше все грустят и огорчаются, глядя на нашу окружающую действительность… А раньше — хоть и были трудности с питанием, жильём, одежонкой — это с одной стороны, зато с другой — какие были замечательные московские весёлые компании, встречи с друзьями, застольями… Что может заменить общение с близкими сердцу друзьями! Сейчас говорят: тусовка! Но ведь тусовка — это не «дружественность», любимое слово Володи Высоцкого. Нет, тусовка — это выставка самолюбий, демонстрация чего-то престижного, за показными улыбками — либо камень за пазухой, либо фига в кармане, и, конечно же, надо иметь «бабки», иначе ни на какую тусовку не просочишься.

***

У дружбы, как у всякого чувства, как и у любви, есть свои сроки. Но в отличие от любви они определяются не самим чувством, а чем-то иным…

***

Мне кажется, что слово «детскость» из разряда слов, которые нельзя перевести на другие языки. Как, например, слово «интеллигент», происходящее от латинского корня, стало не только у нас, но и во всем мире чисто российским понятием, обозначающим не столько образованность и интеллект, сколько особое строение души. И «детскость» — это совсем не «инфантильность», а некая разновидность таланта, дарованная очень немногим. А когда такая одарённость прибавляется к очевидному таланту, то она делает его ещё более замечательным.

***

«Но где снега былых времён?» — спрашивал когда-то средневековый французский поэт Франсуа Вийон.

В нашей, и только в нашей, памяти. В памяти наших детей и внуков останутся снега других времён. Всё проходит… Куда делись патефоны, без которых представить себе довоенные времена просто немыслимо? Граммофоны наших отцов и дедов сохранились только в музеях да в реквизиторских киностудий и театров. Ушли, уходят радиолы, проигрыватели. Недалек час, когда устареют и лазерные диски, уже пришло цифровое телевидение, Интернет и ещё Бог знает какие чудеса… Истлеют, сотрутся телевизионные записи и негативы кинолент. Кое-что, быть может, попытаются перевести на новые, неведомые нам способы воспроизведения, и наши правнуки увидят снега былых — наших — времён. Что-то их удивит, что-то насмешит, а что-то, и очень многое, они просто не поймут.

Да что говорить?! Даже совсем недавнее, прожитое нами в молодости, нам же самим уже непонятно и загадочно, как времена царя Хаммурапи. Мы сами удивляемся: это с нами было? И мы этому верили? Снега былых времён…

***

Перед самой смертью Гердт сказал: «Умирать не страшно. Просто так хочется, чтобы всё у нас было хорошо, и вы остались жить в нормальной, благополучной стране».

***

Одну главу книги «Зяма — это же Гердт!» — воспоминания писательницы Лидии Либединской об этом обаятельном человеке хочется привести здесь:

Вспоминается яркий весенний день: сижу на скамейке возле нашего дома в Лаврушинском. Из дверей сберкассы Охраны авторских прав, куда перечисляют гонорары, выходит Зиновий Ефимович, Зяма, Зямочка, как с нежностью называли его друзья. Вот радость-то! Обнялись, расцеловались.

– Ты что здесь сидишь? Ждёшь кого-нибудь или ключи забыла?

– Да нет, солнышко-то какое, загораю…

– Загораешь?! Молодец! А у тебя деньги есть?

– Есть.

– Жаль… И хватает?

– Даже на гостей хватает! Зайдём, пообедаем…

– Жаль, тороплюсь. А у меня лишние, хотел поделиться!

«Лишних» денег у него никогда не было, всё зарабатывалось изнурительным актёрским трудом, а вот желание отдать, одарить, обласкать было всегда. И он отдавал, всего себя отдавал, одаривал всех нас своим высоким искусством.

…Плывём большой группой на теплоходе из Москвы в Петербург, с нами Зиновий Ефимович и его очаровательная жена Татьяна Александровна. Подолгу стоим и сидим на палубе, глядя, как проплывают мимо то низкие, открытые, то холмистые, лесом покрытые берега, небольшие селения, а то и вовсе одинокие бревенчатые избы, мирно пасутся пёстрые коровы, доносится лай собак – сельская идиллия. В такие редкие минуты, когда кажется, что ничего плохого не может свершиться на земле, даже разговаривать трудно, и только стихи могут соответствовать душевному состоянию. И Гердт читает стихи – Блока, Самойлова, Твардовского и, конечно, Пастернака. Сколько же он знает стихов, а ведь никогда у него не было стихотворных концертных программ, он не учил их наизусть специально, просто поэзия – часть его души, его жизни. Слушаешь его и хочется одного: чтобы никогда не кончались эти благословенные мгновения.

Но вот наш теплоход причаливает к какой-нибудь небольшой пристани, начинается обычная суета, и едва ступаем на берег, как Гердта уже окружает толпа людей. Одни просят у него автограф, другие – разрешения сфотографироваться с ним, третьи подводят детей: «Скажите им что-нибудь, ведь они всю жизнь будут помнить, что видели живого Гердта!». И он терпеливо исполняет все просьбы… А продавцы сувениров готовы всё подарить ему или хотя бы продать за полцены, и я уже слышу, стоит Зиновию Ефимовичу отойти в сторону, как они с гордостью говорят другим покупателям: «Да что вы торгуетесь, у меня это сам Гердт купил!» – и покупатель тут же сдается.

И ещё я всю жизнь буду помнить несколько счастливых дней, которые мы прожили вместе с Гердтами в Иерусалиме, в квартире моей дочери и её мужа поэта Игоря Губермана.

Зиновий Ефимович приехал тогда в Израиль, чтобы принять участие в спектаклях русского театра «Гешер» и тем самым помочь недавно организовавшемуся театральному коллективу. Играли они сначала в Тель-Авиве, а потом давали несколько спектаклей в Иерусалиме. «Зяма не любит гостиниц, можно ли остановиться у вас?»

Ответ угадать нетрудно. И вот уже на другой день вечером Игорь встречает Гердтов на междугородной автобусной станции. А потом долгое, за полночь, застолье, смех, шутки, нет-нет да и заглянет в дверь, словно невзначай, а на самом деле чтобы хоть одним глазком взглянуть на Гердта, кто-нибудь из соседей и тут же деликатно исчезнет. Зиновий Ефимович – неистощимый рассказчик, слушать его можно бесконечно. Но он просит Губермана почитать стихи, и тот, хотя за столом стихи почти никогда не читает, не может отказать ему, и застолье всё длится и длится…

А утром втроём – Татьяна Александровна, Зиновий Ефимович и я – идем гулять по Иерусалиму. И тут происходит то же, что и на приволжских пристанях. Буквально каждый третий прохожий останавливается в изумлении, потом протягивает руку или раскрывает объятия и задаёт один и тот же вопрос:

– Вы навсегда или в гости? – и тут же сокрушённо покачивая головой: – В гости? Всё равно – СПАСИБО! – и торопливо лезет в карман, доставая записную книжку. – Распишитесь, а то ведь не поверят…

Не будет уже путешествия на белом теплоходе по волжским просторам, не будет прогулки по узким улочкам Вечного города Иерусалима, весёлых застолий и серьёзных, подчас до грусти, разговоров, но встречи будут, обязательно будут, надо только ждать их. И недавно я такой встречи дождалась: четыре вечера подряд на третьем канале телевидения Зиновий Гердт читал стихи Бориса Пастернака.

Передачи назывались просто: «Гердт читает Пастернака». Он сидел в саду на скамейке, в такой знакомой домашней куртке, и под звуки весёлой весенней капели (последней в его жизни), читал так, как всегда читал стихи своим друзьям, вдруг перебивая сам себя воспоминаниями, рассказами, читал, наслаждаясь каждой строчкой, каждым поэтическим звуком. Нет, написать об этом гениальном чтении невозможно, где найти такие слова?

Мы Вас очень любим, Зиновий Ефимович, слышите нас?..

***

Как приятно вспомнить симпатичного умного и талантливого человека. Лучшего Михаила Самуэлевича Паниковского. Которому, кстати, в центре Киева, в тени каштанов, стоит памятник с секретом. Секрет под его ботинком.

А самому Актёру был поставлен памятник на родине, в маленьком городке Себеж в Витебской губернии, где он родился 21 сентября 1916 года младшим сынишкой в большой еврейской семье…

Рано остался без отца, учился в еврейской школе, полюбил поэзию, услышал любимые мамины колыбельные и выучил навсегда язык идиш, который так помог ему в общении с французами…

Потрясающий мудрый, тонкий и талантливый человек.

Лина ГОРОДЕЦКАЯ

«СТраницы Лины»

https://linagor.wordpress.com/