А

ЖУРНАЛ "МИШПОХА" №6 2000год

Журнал Мишпоха

№ 6 (6) 2000 год

Два портрета

Портрет второй

ПРОЩАНИЕ

© Журнал "МИШПОХА"

Мир из геворн гринг...

Вспоминая Хаима Мальтинского

|

1.

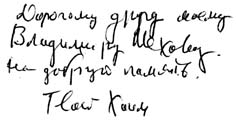

Мне рассказали, что в Израиле, где выпало ему прожить последние одиннадцать лет жизни, он издал книгу воспоминаний. Полную горечи, печали, боли. Как сама его судьба. И в книге из дали послевоенной, в Советском Союзе еще сталинской поры высвечивается такой эпизод. Горестно чувствуя насыщение атмосферы откровенным государственным антисемитизмом, но цепляясь за фарисейские разглагольствования официальной пропаганды о советском интернационализме, о равенстве и братстве народов, еврейские писатели Белоруссии попросили приема у Пономаренко - первого секретаря ЦК Компартии и Председателя правительства республики. Принял. В нормальное по тогдашним порядкам время для таких аудиенций: после полуночи. Кровавый диктатор в Москве страдал бессонницей, по ночам бодрствовал, посему и чиновный аппарат на просторах державы засиживался почти до утра в кабинетах, тем более чиновники высокого ранга. Сумрачно слушал, сам почти не говорил. Когда же отрезок времени, отведенный принятым для изложения тревожащего их подходил к концу, в стенах, где аудиенция давалась, вдруг объявился Цанава, тогдашний всесильный в Белоруссии министр госбезопасности. Запросто, без предварительного доклада о том хозяину кабинета, сидевшего в приемной секретаря. Спросил у принимавшего, что, мол, за гости у тебя. Да вот, услышал в ответ, еврейские писатели. И что их привело к тебе, еврейских писателей, чего они хотят? Журнал хотят иметь на еврейском языке, до войны, дескать, имели. Книги хотят выпускать в нашем издательстве по-еврейски - опять-таки, поскольку до войны выпускали. Почему-то очень интересным было услышанное Лаврентию Фомичу Цанаве. Низкорослый, пухленький, задержался он перед каждым из пришедших на высокий прием, пристально вгляделся каждому в глаза. Вглядывался, улыбаясь, ручку всем подал, а запомнилось Мальтинскому: оторопь охватила его и товарищей, предчувствием недоброго, ужасного заныли сердца. Сам я книги, повторяю, не читал. Точно не знаю, кто из собратьев называется автором в числе участвовавших в той ночной встрече. Но предполагаю, кого могла делегировать на важнейшую для нее возможность заявить о волнующем горстка уцелевших в Белоруссии после репрессивного молоха тридцатых и утрат периода войны еврейских литераторов. Наверняка вместе с Мальтинским это было поручено Гиршу Каменецкому, Айзику Платнеру, кому-то, возможно, еще. Тем, кто признавался коллегами в их маленькой семье наиболее авторитетными. Я помню их тогдашними, поры властвования на белорусской земле Пономаренко и Цанавы. Удрученными густевшим вокруг мраком, не видевшими, говоря нынешним языком, света в конце тоннеля. Мне было восемнадцать-девятнадцать лет, я совмещал учебу в университете с работой в штате редакции газеты “Лiтаратура i мастацтва”. А наряду с другой писательской братией в редакцию захаживали “шрайбэры” еврейские. Вот и помню сухощавым, немногословным, ощутимо напряженным в общении с редакционными сотрудниками Каменецкого. Помню постоянную грустную улыбку в больших серо-голубых глазах невысокого, мягко-круглого Платнера. Помню наезжавшего из Витебска Цодика Долгопольского, из Ракова - Ури Финкеля. И лучше других - казавшегося подвижным непоседой и при костылях да протезе, на людях старавшегося держаться бодрячком-оптимистом Мальтинского. Вещим оказалось предчувствие беды, пронзившее принятых Первым Лицом Белоруссии, когда в его кабинете главный жандарм края изучающе всматривался им в глаза. Кто через год, кто через два, были они арестованы. Снова я стал их видеть изрядное время спустя. После смерти Сталина. Вернувшимися в Минск с невозвратно подорванным здоровьем, с окончательным крушением романтических верований молодости, с неуходящим страхом, что перенесенное может повториться. Нетрудно себе представить, например, какими мыслями мучился в оставшиеся ему после сибирского лагеря считанные месяцы жизни Каменецкий - сын рабочего, красноармеец в гражданскую войну, совершенно искренний некогда в партийном энтузиазме выписывавшихся из сердца стихов. Или что было на душе у Платнера, начинавшего писательскую дорогу в Америке, но через прожитые там после эмиграции из Польши десять лет переехавшего в СССР. Ставший за океаном коммунистом, он убежден был, что страна эта вот-вот станет чем-то вроде утопического кампанелловского Города Солнца. Увидел, каково оно въявь, первое в мире воплощение мечты о государстве социальной справедливости и всеобщего счастья. Или чувство, безусловно, не оставлявшее Мальтинского. Был он моложе названных литературных одноратников на пятнадцать лет. Поэтому принимал в войне, тогда, в пятидесятые, еще остро памятной всем в стране, непосредственное участие. Был боевым офицером, в боях под Берлином потерял ногу, по праву гордился воинскими наградами. А в заключении довелось ему, ходил такой слух, пососедствовать в камере и с немецким военным преступником. Причем немец, вчерашний эсэсовец, по линии Красного креста получал продуктовые посылки, вчерашний же советский офицер, инвалид войны Мальтинский кормился только тюремной баландой. За что очутились они в заключении, ясно. Писали, негодники, по-еврейски. Но формально основанием приговора это быть не могло. И как-то в лесных Королещивичах, писательском Доме творчества под Минском, о разном с Хаимом Израилевичем разговаривая, я спросил, что же ему было инкриминировано, когда в 1951 году в Биробиджане стал арестантом (надеясь, что в Еврейской автономной области служение еврейской культуре не будет считаться преступлением, он незадолго перед тем с семьей перекочевал туда из родной Белоруссии). Богатством и безупречностью русской речи собеседник не отличался. Можно только удивляться факту, что, осев поначалу после выхода из неволи в Узбекистане, он сумел там написать по-русски и издать стихотворную книжицу. Не сразу нашедши слова, приподняв, показалось мне, в поисках руку и пошевелив пальцами, бывший сокамерник не оставленного Красным крестом без доброго внимания эсэсовца ответил: - Мы... это... хотели оторвать от Советского Союза, отдать американцам территорию от Владивостока до Читы. Прокурор так сказал. Я покачал головой: - Почему же (это “почему” произнес во фразе жалким своим идишем: “Фарвос из дос...”) вы остановились на Чите? Отрывать так отрывать! Хотя бы до Урала! Мальтинский рассердился: - Тебе смешно! Не было мне смешно, Хаим Израилевич. Совсем не было смешно. 2. Думаю о нем, вспоминаю его, и он для меня - олицетворение судьбы еврейской литературы в стране, называвшейся СССР. Ах, как восторженно встретила она, еврейская литература, как приветствовала в двадцатые - начале тридцатых декларированные Октябрьской революцией преобразования! Еще бы! Евреи уравнялись в правах со всеми гражданами, дискриминация по национальности объявлена была наказуемой. Не стало черты оседлости, процентной нормы в учебных заведениях. Сколько евреев появилось на высоких государственных постах! В Белоруссии одним из государственных языков объявлен был идиш. На улицах Минска завстречались евреи-милиционеры. Этого же невозможно было вообразить до революции - евреи с кокардой и дубинкой городового!.. У довоенных книг Мальтинского энтузиазм в самих названиях: “Как жизнь, дорогое”, “На вышке”, “Бодрым шагом”, “Без тени”, “Юный ленинец”, “Наш форпост”. В один из сборников своей поэзии, изданных в шестидесятых в Москве в переводе на русский язык, он включил несколько стихотворений ранних, из довоенного, далеко позади оставшегося периода жизни. Так прямо через край в них оптимизма, ликования от бытия, уверенности в завтрашнем дне: Вот такой я, как есть, Как хожу, как стою, Я пришел, побывав В краснозвездном строю. Смех здоровый со мной, Только стал он, ей-ей, Еще звонче, свежей И куда веселей. Сколько верст мы прошли На закат, на рассвет! Земляки! От бойцов Вам горячий привет! Что мне лютый мороз, Буйный посвист ветров! Как шагну - так шагну, Каждый шаг - будь здоров! Сапогами огонь Высекаю из тьмы. Нам ли беды страшны, Если молоды мы! Выше, песня, взлетай, Солнце, жарь с высоты. Под ногами гремят Мостовые, мосты. Я успел побывать В краснозвездном строю, Я отвык уставать - Марширую, пою. (перевел С. Сорин) Он исторгся из груди поэта в 1934-м, этот фонтанный выплеск радости. По сведениям из его биографической справки можно понять - после года службы в армии. И как же разнится по настроению от написанного им двадцатичетырехлетним (родился в семье ремесленника в литовском теперь Поневежисе в 1910-м) написанное разменявшим шестой десяток лет: Вползаю в старость, как в окоп, И чувство у меня такое, Как под огнем на поле боя, Где что ни миг - осколок воет, И каждый метит прямо в лоб! (перевел В. Тарас) Было от чего измениться тональности письма. Слишком много остужавшего, убивавшего бодрость и розовый оптимизм, произошло за десятилетия между одним приведенным стихотворением и другим. В его личной, Хаима Мальтинского, жизни. В положении литературы, талантливейшим представителем которой он был. В отношении царившего в государстве режима к этой части населения - евреям. Вообще, в стране и мире. Что до обрушившегося на него лично, то малой доли того не всякому было бы выдержать, не сломаться в результате душевно. В гетто погибли жена, сын, мать - пронзительные, перехватывающие читателю горло строки писались им об этом снова и снова. Войну, притом на самом переднем крае, прошел он, как говорится, от звонка до звонка, в ее завершающей битве под Берлином, уже сказано, был тяжело ранен, потерял ногу, да и вторая, сохраненная фронтовыми хирургами, осталась непослушной: сколько помню, ходил он на протезе и одновременно опираясь на костыли. Затем перенес гулаговские моральные и физические пытки, - в какой-то тюрьме костыли у него отняли, и он по камере к параше и на допросы к следователю полз. Когда дочка и сын, родившиеся от второго, послевоенного брака, были еще школьниками, ставшая его женой сестра погибшего на фронте еврейского поэта Геннадия Шведика покончила самоубийством, - в болезненном состоянии ушла в Минск в парк и наглоталась смертельной дозы снотворных пилюль. Что до враждебности власти к еврейской культуре, к факту ее существования в пределах империи, то проявление этого мракобесия достигло пика. Истерия “борьбы с космополитизмом”, кровавый разгром созданного в войну Еврейского антифашистского комитета, ликвидация в Москве издательства “Дер Эмес”, газеты “Эйникайт”, закрытие по стране имевшихся очагов еврейского искусства, средневековое “дело врачей” - подобное следовало одно за другим. Сама профессиональная принадлежность человека к цеху еврейских литераторов, еврейских актеров, исследователей истории, этнографии, фольклора евреев стала основанием для повышенного внимания к такому человеку органов, поставлявших пополнение обитателей на острова архипелага ГУЛАГ. Григорий Соломонович Березкин, выдающийся белорусский литературный критик, великолепно владевший идишем, еще до войны друживший с Мальтинским, не раз писавший о его поэзии и в белорусских, и в еврейских изданиях, как-то вспомнил при мне грустный эпизод из фронтового прошлого. Незадолго до начала войны посаженный, волею судеб спасшийся от пули, когда перед вступлением немцев в Минск гебисты вывели политических заключенных из города с целью в лесном отдалении расстрелять, он, добравшись до Могилева, в военкомате утаил свое вчерашнее узничество, свой побег из-под расстрела и очутился в армии. Под Сталинградом был ранен, вернулся после госпиталя в строй, командиром пехотного отделения участвовал в сражении на Курской дуге. И в дни, предшествовавшие знаменитому сражению, в минуты привала своей роты на обочине какого-то шоссе, вдруг увидел, узнал впереди следующего маршем за ним подразделения Мальтинского. Запортупеенного, на двух еще ногах. Что же Березкин - восторженно бросился к другу? Увы, скатился, прячась, в кювет! Остерегся. Мальтинский знал, где Березкин находился в канун войны, вдруг ненароком сболтнул бы о встрече при недобрых ушах. Выразительный штрих атмосферы времени! Ни один, ни другой не знали тогда, что в послевоенном недалеке оба не избегут того, чего Березкин, скатываясь в кювет, страшился. Березкин - за то, что из-за войны планировавшегося ему срока не отсидел. Мальтинский, уже нам известно, - за то, что в компании злодеев-заговорщиков заимел умысел оторвать от Советского Союза для Америки территорию от Владивостока до Читы. Что до иных тяжелых событий, происходивших в стране и больно касавшихся не только евреев, то их хватало с избытком. По всему тому и стало писаться поэтом непохожее на писавшееся в молодые годы. Я хочу, чтоб всю жизнь, до последнего дня Боль и муки людей потрясали меня. Понял я, хоть и поздно: без этой черты И мечты и дела человеку пусты! Надо горе почуять на вкус, чтоб любить Этот мир, чтоб достойным и подлинным быть. (Перевел М. Демин). 3. В опубликованных выдержках из протоколов допросов арестованных деятелей еврейской культуры, обвинявшихся в начале 50-х по состряпанному черному делу Еврейского антифашистского комитета, наткнулся я на заданный одним следователем такой вопрос допрашиваемому: почему он, допрашиваемый, ступив на писательскую стезю, стал писать по-еврейски? Ведь видно, слышно следователю – не первый раз допрашивает этого подследственного, читал и написанные им показания, - нет у него проблем с великим русским языком. Допускаю, спрашивал следователь, исходя не из широкого тогда, повторяю, в среде, к которой он принадлежал, мнения, что факт профессионального отношения имярека к клану еврейских интеллектуалов -уже свидетельство нелояльности к режиму государства. Так сидящий перед ним фигурант предстоящего процесса мог нелояльность не демонстрировать - писать не по-еврейски, раз свободен в русском языке, - однако почему-то демонстрировал. Допускаю, был спросивший не пещерен по культурному уровню, действительно хотел уразуметь странное для него: был литератор в состоянии без переводчика адресоваться к неисчислимой русскоязычной читательской армии, предпочел же все сужающийся, вот-вот вообще исчезнущий круг читающих по-еврейски... Неисповедимы творческие пути евреев, отмеченных писательским даром. Многими, очень многими, в последние века, смело можно сказать, большинством, производственным орудием, средством самовыражения избирается язык нееврейский, другой - родной или наиболее близкий им по причине духовного становления в его стихии. В ареале английского - английский, немецкого - немецкий, итальянского - итальянский, русского - русский, ряд этот можно продолжать и продолжать. Нееврейский язык создаваемого часто определяет абсолютную отчужденность их произведений (впрочем, чего греха таить, бывает, сознательную) от еврейских мотивов. Ибо в литературном мышлении “язык творит, язык мыслит” - заковыченное взято мной из статьи всемирно почитаемого Лиона Фейхтвангера, опубликованной в 1920-м в ответ на злобные подсчеты количества евреев, работавших тогда в литературах арийской Европы, производившиеся тогдашними западноевропейскими предтечами нынешних российских куняевых. В русской литературе в двадцатом веке, особенно в первые советские десятилетия, тоже начало работать очень много евреев. А в послевоенные годы продолжили себя уже как писатели русские и некоторые получившие до войны признание как еврейские. Широко известный пример такого второго рождения - Эммануил Казакевич. Дебютировавший в середине тридцатых как еврейский поэт, он, пройдя фронтовую дорогу, стал великолепным, самого высокого класса русским прозаиком. В литературной среде имела хождение байка, что некий русопят, автор посредственных повестей, в застолье с недружелюбным удивлением воскликнул: “Подумать только! По-еврейски писал, говорят, стишки очень средненькие, а по-русски, надо же, такую выдает крепкую прозу!” И будто бы кто-то из сидевших с ним за столом съязвил: “Так, может, тебе стоит перейти на еврейские стихи?” Мальтинский - иное дело. Есть у него такое стихотворение: Я никак не пойму, отчего, почему мне припомнился фронт вдалеке, где ни разу не смог хоть бы букву, хоть слог записать на родном языке. Здесь бои, все бои, а погибну в бою, кто бы поднял бумажки мои, кто бы понял, о чем я пою... Не писал, не печатал, а запечатлел я стихи свои в сердце моем, а как только войне был положен предел, я вернулся в свой дом, записал их потом. (перевел Л. Озеров) Совершенно оторванным от сферы родной еврейской речи в течение ряда перевернувших жизнь лет - в бытность свою фронтовиком - побыл Казакевич, фронтовиком в таком же положении побыл Мальтинский. Для первого это предрешило коренной поворот в писательской судьбе - переход на язык, звучавший вокруг и в нем самом в огненную годину. У другого только накопило в памяти неизгладимое, что неумолкавшим эхом навсегда осталось в писавшемся им, но писавшимся по-еврейски. Как и до войны, до повиданного, перечувствованного, пережитого в ее полыхании. Напоминаю о том не в укор и не в хвалу кому-либо одному. Каждому предначертано было свое. Казакевич и в новом языковом поле остался Казакевичем, достиг даже неизмеримо большего. Мальтинский без “мамэ-лошн” - материнского языка - перестал бы быть Мальтинским. Еврейское первенствовало в его самоощущении. Мир он видел так, на происходившее реагировал так, что при общении с ним в интонации говорившегося им мне постоянно слышалось унаследованное нами, евреями, от прадедов-прапрадедов из местечек черты оседлости - веселых пессимистов и грустных оптимистов. Сохранить эту интонацию, начав работать на другом языке, нееврейском, он не смог бы. Как не смог, думается, объяснить облыжно обвиненный в несусветном писатель - член Еврейского антифашистского комитета допрашивавшему следователю для самого допрашиваемого элементарное. Выше уже, правда, обмолвлено: пробовал Мальтинский стихотворствовать по-русски. Пожив после лагеря какое-то время в Узбекистане, даже издал там сборничек сочиненного в рифму не по-еврейски. Но вот включенное в сборничек признание: Писал, друзья, я с правой стороны, Сейчас старательно пишу я с левой. Но те же мысли в строки вложены, И те же чувства и напевы. И дочерям моим Понятен я во всем На русском языке родном. Лишь иногда, Когда беру я новую тетрадь, То путаю, С какой мне стороны начать. Всем читателям, полагаю, понятно, о чем этот горьковатый вздох: по-русски пишется-читается слева направо, по-еврейски - справа налево. Вернувший после реабилитации к активной литературной работе, опять обосновавшись в дорогой ему Белоруссии, он выпустил в Минске и в Москве достаточно много книг. Однако лишь несколько - на языке, на котором были написаны. Большую часть - в переводе на русский и белорусский. Был он признателен переводчикам. В стихотворении “Белорусскому поэту” (переведено оно С.Сориным) проникновенно восклицает: Мои слова в твоем вместились сердце. Ты понял все. Ты не понять не мог. И все-таки обстоятельство, что в оригинале еврейское поэтическое слово имеет все меньшую читательскую востребованность, угнетало его. Помню, были с ним вместе в писательском Доме творчества в Гагре. В числе отдыхавших там находился тогда замечательный украинский поэт Максим Фаддеевич Рыльский. Движимый чувством высокого почтения к прекрасному мастерству, которое открыл для себя еще студентом в Киеве, где у него вышла в те студенческие его годы и первая собственная книжка, Хаим Израилевич захотел подарить мэтру свой только что вышедший сборник. Сделал на титульной странице уважительную дарственную надпись, предварительно показал ее мне: глянь, хорошо ли подписал. И в том автографе я обратил внимание на оговоренное, что он, Мальтинский, дарит свою книгу “в переводе на белорусский язык”. То есть подчеркнул, что стихи в ней - не подлинник, не совсем написанное им, а пересказ, перетолкование написанного им стихотворцами белорусскими. Ему было больно осознавать, что писатели, творящие по-еврейски, - скажем так, последние из могикан. По необратимым причинам - во всем мире. Но в стране, где он родился, верным строителем и солдатом которой был годы и годы, - особенно. Именно об этой боли, считаю, строки в приведенном стихотворении из послелагерной ташкентской книжицы: “И дочерям моим /Понятен я во всем/На русском языке родном”. Вот, мол, даже собственным его, еврейского поэта, детям родным является русский язык. Еврейский, нетрудно сделать вывод, - неродным. И писалось минорное: Я соснам читаю еврейское стихотворенье, Деревья кивают, Приятно мне их одобренье. А может, они потому мне кивают ветвями, Что думают: “Жалко, один со своими стихами, Как тронутый ходит, и под нос бубнит себе строки, Такой он печальный, такой он, увы, одинокий!” И шепчутся листья, лепечут, судачат, лопочут, А кажется мне, что они надо мною хохочут. (перевел Л. Озеров) 4. Листаю в библиотеке январский номер журнала “Неман” за 1973 год. С подборкой новых стихов Мальтинского в переводе на русский Наума Кислика и Федора Ефимова. На момент выхода номера прошло более четырех лет со времени вызвавшей в мире возмущение акции стран Варшавского договора, в первую очередь СССР, - вступления их войск в Чехословакию. Возмутившемуся миру было ясно: совершена акция для подавления “пражской весны” - начатой незакаменевшей частью правящей коммунистической партии Чехословакии демократизации общественной жизни. Но советской пропагандой совершенное подавалось-изображалось благородным исполнением странами социалистического лагеря - СССР, Польшей, Восточной Германией, Венгрией - интернационального пролетарского долга. Дескать, черные силы реакции во главе с их вашингтонскими заправилами измыслили коварный план увода Чехословакии со светлого социалистического пути, реставрации в ней капитализма, закабаления чехов и словаков. Поэтому верные социализму братские народы протянули им, спасаясь от нависшей угрозы, руку помощи. И пятый год печатно, радийно, телевизионно долбилось у нас про подлость замысла врагов социализма, про изощренность методов их разрушительной деятельности в социалистическом стане. Так вот появление той подборки его стихов в поднятом мною из библиотечного хранилища номере “Немана”, уверен, не принесло Хаиму Израилевичу радости, только огорчило. Потому что соседствовала она на журнальных страницах со статьей Владимира Бегуна “Вторжение без оружия”. Основным содержанием которой было осмысление огромной, едва ли не ведущей, вытекало из статьи, роли агентуры сионизма в осуществлении оппортунистического безобразия в Чехословакии. А заявлена в которой была тема еще охватнее: человеконенавистнической сущности сионизма вообще и - пусть не прямо, с экивоками - паразитарного, эксплуататорского самоустройства еврейства в современном человеческом общежитии. Фрагмент сочиненной этим автором книги такого же названия, положившей начало серии его густо-псово черносотенных книг. Работали в редакции “Немана “ люди, понимавшие, что творение Бегуна пахнет дурно и таким, дурно пахнущим, будет воспринято многими читателями. А не хотелось, чтобы издание приобрело, как теперь говорится, имидж жлобского. Потому пришли, как подумалось, к соломонову решению: поставить в тот же номер, куда ставился опус Бегуна, стихи Мальтинского. Для, так сказать, приличного баланса: да, предоставили журнальную площадь публицистике, могущей кем-то трактоваться как юдофобская, но рядом, видите, помещено написанное еврейским поэтом. Так что не смогут те, кому это вздумается, упрекнуть журнал в непристойности! Фигурально выражаясь, Мальтинским был прикрыт Бегун. Даже перестаралась редакция: помечено было, что стихи Мальтинского переведены “с идиш”. Незадолго перед тем встретил я на улице Хаима Израилевича удрученным. Накануне его стихи читались по радио. И объявил диктор передачу так: “Слушайте стихи поэта Мальтинского в переводе на белорусский язык”. В переводе с какого, сказано не было: звучание в эфире словосочетания “с еврейского” идеологическим контролерам передаваемого увиделось нежелательным. Произнесение представлявшегося им, надо думать, просто-таки вызывающим имени Хаим - тем более. Здесь же, в “Немане”, пожалуйста: и Хаим, и даже не “с еврейского” - “с идиш”! (Впрочем, возможно, подоплека этого “с идиш” была тоже пакостной: не исключено, что редактор, сдававший стихи в набор, впечатленный хоть тем же варевом Бегуна, бдительно сообразил, что и считавшийся тогда в нашем государстве архикрамольным иврит - еврейский язык! И упредил нехорошее двоечтение). Хаима Израилевича использовали для скверного. Как пользовали, приглашая выступить в радиопередаче на заграницу с антиизраильскими филлипиками (отказался бы - перекрыли бы кислород: перестали издавать, печатать). Как пользовали, записывая в так называемый антисионистский комитет, привлекая к участию в сборищах, клеймивших Израиль, часто чувствовавших от этого неловкость, советских евреев с громкими именами - видных ученых, прославленных деятелей искусства, авторитетных производственников. Упоминавшийся уже Григорий Березкин как-то рассказал мне горько-забавное. Про одного еврейского писателя, москвича, - фамилию я забыл. В пору, когда его ближайшие друзья - цвет советской еврейской литературы - ожидали в застенках расправы по раскручивавшейся лубянковскими душегубами чуши про Еврейский антифашистский комитет, самого этого писателя чаша сия миновала. Почему - бог весть. Логику в действиях сталинской жандармерии подчас было не сыскать. Живет человек в страхе, в недоумении, почему не арестован, в переживаниях за друзей, того не избегнувших, и вдруг его, члена писательской организации, вызывают в секретариат организации и говорят, что он должен выступить на предстоящем важном собрании, предать анафеме бывших cотоварищей - разоблаченных буржуазных националистов. Боже милостивый, как же он может выполнить приказанное, ведь они братья ему - Бергельсон, Гофштейн, Квитко, Маркиш, и он знает, что они честнейшие, светлейшие люди! Но как же он может не выполнить, отказаться - у него семья. Заартачиться, значит, обречь ее на неведомо как тяжелое! Бедолага вышел на клокочущем спровоцированным гневом собрании на трибуну. И сам заклокотал, забрызгал слюной, завоздевал длани. Но что он произносил, разобрать было невозможно. Очень пожилой, почти все собственные зубы давно потерявший, он перед выступлением вынул изо рта искусственную челюсть... Но на год вспоминаемой истории время в государстве было уже все-таки не сталинское - брежневское. Что-то невозможное четвертью столетия раньше теперь было возможным. И один их переводчиков опубликованной в “Немане” подборки стихов Мальтинского Наум Кислик направил главному редактору журнала Андрею Макаенку письмо. Страстное, взрывной силы слово о непорядочности, бесчестности поступка, совершенного возглавляемым им изданием. О том, что из себя представляет писание Бегуна. О том, как оскорбительно печатное выступление в близком от него соседстве для еврейского писателя, сражавшегося в войну с фашизмом - то есть с единомышленниками Бегуна. Кто-то из прочитавших письмо перепечатал его себе, у него перепечатал другой, третий, - и пошло оно размножаться в геометрической прогрессии, получило широчайшее распространение. Макаенок позволял себе в обиходе высказывания, что называется, “с душком”. Я сам тому свидетель. Но масштабное обретение характеристики потворствующего черносотенству ему, конечно, было неприятным. Он писал талантливые пьесы, ставился по всему Советскому Союзу, поддерживал приятельство с немалым количеством режиссеров и актеров - евреев. Письмо же, понимал, несомненно к ним попадет. Я встретил тогда Василя Быкова, и он рассказал мне, что, будучи у него в Гродно (Василь Владимирович жил еще в Гродно, не переехал в Минск), Макаенок вынул из кармана листки кисликовского письма и говорил о нанесенной ему письмом обиде. - Не надо было Науму этого делать, - огорченно сказал Василь Владимирович. - Не собственной волей Андрея то решалось, публиковать или не публиковать Бегуна. А вот устроить Науму в отместку за письмо что-либо плохое - очень и очень в его возможностях. Общеизвестно: Быков - человек мужественный. Кислику же за мужественный шаг настроен был попенять. Как за неосторожность. Глубоко его уважая, беспокоясь за него, понимая уязвимость товарища в атмосфере времени. 5. Вспоминалось уже: довелось мне быть вместе с Мальтинским в Доме творчества в Гагре. В 1963-м. Только мне с женой и сыном Литфонд выделил вожделенные путевки на черноморское побережье на один срок кейфования там, а Хаиму Израилевичу - на два. Как инвалиду войны да как члену Литфонда, возвращенному из мест, куда по своей воле не попадают. С апреля по середину мая он уже понежился под тамошним ласковым в эту пору года солнышком, предстояло ему любоваться морем, которому посвятил множество прелестных стихов, еще четыре недели. У школьников как раз наступали каникулы, и Хаим Израилевич договорился с кем полагалось, что к нему приедет на эти четыре недели дочь. Жена его, узнав, что и мы отправляемся в Гагру, попросила нас взять девочку спутницей. Она перед глазами у меня по сей день, тогдашняя Фирочка Мальтинская. Живая, со стреляющими глазками, в черных кудряшках. В Гагре я написал тогда рассказ “Песня Сольвейг” - о девочке, становящейся девушкой. Прототипом героини была Фирочка, фабулу подсказало подмеченное в поезде в нашем пути от Минска до Гагры. После публикации рассказа на телевидении снята была по нему не очень удачная киноновелла “Первая дорога”. Актриса, исполнявшая центральную роль, на Фирочку нисколечко не походила. Прошли какие-то годы, и студентка музучилища Фира Мальтинская вошла в круг молодежи Минска, с особенной горячностью рвавшейся в Израиль. По причине чего, понятное дело, не выпадавшей из поля зрения пекшихся о безопасности государства органов. И добилась разрешения на выезд из страны. А отец, член партии, подписал ей требовавшуюся на то бумагу, что против отъезда не возражает. (Недавно, уже сама мама взрослых детей, Фира, теперь Эстер, пару лет опять пожила в Минске: муж, тоже бывший минчанин, прислан был в Белоруссию председателем Сохнута). Сына Мальтинского Гену (названного так, понимаю, по имени павшего на фронте дяди Геннадия Шведика) помню совсем мальчуганом. Маленьким разбойником с деревянной сабелькой или трещащим автоматиком на лесных тропинках в Королищевичах. У Хаима Израилевича не случайно есть стихотворение, начинающиеся исполненными улыбки строками: “Недавно мой меньшой собрал/ В сарае целый арсенал...” Помню вызвавшее общий восторг озабоченное восклицание Гены в столовой Дома творчества: - Черешни тоже помогают запорам? И вот десятиклассником Гена тоже настоял на отъезде туда, где уже обустраивалась сестра. И отец и ему подписал разрешительную бумагу. (Теперь “меньшой” Мальтинский, я слыхал, хирург в Италии). Буду справедлив: каиновой на себе печати писательской братии не хотелось. Ее большинству, во всяком случае. Да и “инстанциям” (определение из лексики тех лет) как объект хуления и судилища был Мальтинский нежелателен. Фронтовик с иконостасом, если бы он их носил, орденов и медалей. Безногий инвалид. Реабилитированный “сиделец”. Известный поэт. В кабинетах, где такие вещи решались, похоже было, его даже намеревались сделать фигурой пропагандно-витринной, противопоставляемой подобным ему, но находившимся уже в Израиле, в Америке. Закрыли там глаза на то, что не воспрепятствовал эмиграции дочери (другим такое не прощалось) и ввели в состав редколлегии в качестве потемкинской деревни издававшегося в Москве еврейского журнала “Советиш геймланд”. Не обходили еще знаками расположения. Но, ладно, одной бы дочери подписал он бумагу, подписание которой другим не прощалось! Так ведь, не оценив этого прощения, других знаков официального расположения, благословил на бегство из СССР и несовершеннолетнего сына! А согласно спускавшимся сверху по стране распоряжениям (спускавшимся, разумеется, негласно) за письменное невоспрепятствование эмиграции детей родители безоговорочно исключались из партии, если в ней состояли, снимались со считавшихся ответственными должностей, вообще подлежали увольнению. Словом, опять оставлять не ценящего благорасположения к нему Мальтинского ненаказанным нельзя было. И в повестку дня писательского партийного собрания поставлено было для обсуждения его персональное дело как члена партии. Конечно же, нашлись среди собравшихся рьяные охранители устоев, что сразу же потребовали, если не четвертования судимого, то уж безусловного применения к нему высшей меры партийного покарания: лишения партбилета. Но поначалу таковых было недостаточно для вынесения соответствующего вердикта. Преобладали возражавшие против высшей меры. Нельзя, мол, так легко отбирать партбилет у человека, вступившего в партию в 43-м на фронтовом передке между боями. Сын за отца, как говорится, не в ответе - почему же отец должен быть в ответе за взрослых, самостоятельно выбравших жизненную дорогу детей? Запишем в решении собрания порицание, ну, выговор, и хватит. А состоявший на учете в организации военный журналист с фронтовым опытом, полковник в отставке Виногоров заявил, что и этого не нужно. Дети детьми, но сам-то Мальтинский плана такого не имеет - перебираться в Израиль. Зачем же его терзать? Ограничимся обсуждением, и точка. Он хотел, как лучше, Николай Александрович Виногоров. Он уверен был, собрание услышит от Мальтинского: о чем речь, товарищи, да на кой он мне сдался, Израиль! Но Хаим Израилевич забормотал невнятицу. Что, мол, если про ближайшие планы, то он собирается съездить в когдатошнее еврейское местечко - спасибо Литфонду, дал творческую командировку. Затем думает попросить путевку в Королищевичи - хочется поработать, и чтобы ничто от работы не отвлекало. Позднее должен выбраться в Москву, в редакцию “Советиш геймланд”... То, чего ожидал зал, произнесено им не было. Потом объяснял тем, кто мог понять: заколодило внутри, запротестовало против увиливания, вранья. Решил: раз уж так сложилось, то не буду откладывать прохождения инквизиционной процедуры, которой все равно не миновать. Собрание исключило его из партии. Через неделю-другую позван был на заседание бюро райкома партии. Радикальное решение первичной организации должно было быть утверждено или не утверждено вышестоящим партийным комитетом. Так и членам бюро поначалу не хотелось его исключать. По тем же мотивам: фронтовик, инвалид, известный поэт, только недавно утвержден - с определенными надеждами, конечно, - членом редколлегии издающегося с понятными целями журнала... Хаим Израилевич вознеговодовал: - Вы меня видите первый раз, а те, кто исключал, знают меня тридцать лет, даже больше! Что было поделать, исключили и здесь. Рубикон был перейден. Довольный, он приковылял к Науму Кислику. - Мир из геворн гринг. - Мне стало легко. И попросил рюмку водки. В 1974-м в связи с подачей заявления на эмиграцию был исключен и из Союза писателей. В 1975-м присоединился к детям... |

© журнал Мишпоха