С Исааком Юльевичем я познакомился в конце 80-х годов, хотя много слышал о нём. Художники, в том числе и молодые, отзывались о Боровском с уважением, что в этой среде бывает нечасто. А про Исаака Юльевича говорили хорошо, иногда молодёжь за глаза его называла Ишак Юльевич, но к каждому слову, тем не менее, прислушивалась.

С Исааком Юльевичем я познакомился в конце 80-х годов, хотя много слышал о нём. Художники, в том числе и молодые, отзывались о Боровском с уважением, что в этой среде бывает нечасто. А про Исаака Юльевича говорили хорошо, иногда молодёжь за глаза его называла Ишак Юльевич, но к каждому слову, тем не менее, прислушивалась.

Встреча первая

«Я стал художником, когда не мог рисовать…»

В это время Боровский закончил работу над картиной о Юделе Пэне. Полотно было посвящено его учителю, известному художнику и педагогу. Юдель Пэн с годами стал фигурой символической. Его, в отличие от Марка Шагала, чьим первым учителем в рисовании и живописи он был, не охаивали с высоких трибун, не запрещали. Его просто замалчивали. Так человек и художник, который ещё при жизни стал легендарным, был вычеркнут из памяти следующего поколения. И картина Исаака Боровского, которая писалась по заказу Витебского областного краеведческого музея, воспринималась не только как работа художника, но и как веяние перемен. На дворе уже стояли другие времена, которые назовут «перестройкой».

Совсем недавно (в 2021 году) из рук второй жены Боровского, Антонины Максимовны Моисеевой, хранителя его памяти, я получил дневник художника. Четыре тетрадки, в них записи разных лет. Никто, кроме Антонины Максимовны и меня, не читал их. В этой публикации я буду не раз обращаться к дневнику, в котором Исаак Юльевич рассуждает о творчестве коллег, о понимании искусства, там же наброски автобиографической повести, так и неоконченной, с непрописанным сюжетом. Есть в дневнике заметки о том, как работал Боровский. Картину о Юделе Пэне он вначале прописывал словами на бумаге. План будущей работы довольно подробный. Кто и где должен стоять, какие предметы, какой свет. Записи дополнялись несколько раз по ходу работы. Никогда прежде не встречал такой подробной текстовой проработки картины.

…Но вернёмся в 1989 год. Мне позвонил Аркадий Зельцер и предложил сделать интервью с Исааком Боровским для журнала «Советише Геймланд».

Аркадий Зельцер, в то время витебский инженер, живо интересовался еврейской историей и культурой. Позднее он перебрался в Москву, некоторое время работал в редакции журнала «Советише Геймланд». Потом уехал в Израиль. Живёт в Иерусалиме, профессионально занимается историей восточно-европейского еврейства.

Я договаривался о встрече с Исааком Юльевичем. Рассказал ему по телефону о цели нашего визита. Он сделал паузу, вероятно, услышанное показалось ему неожиданным, а потом сообщил:

– Буду ждать в мастерской.

Исаак Юльевич работал в мастерских Союза художников.

День был апрельский, солнечный, в большие окна попадало много света, и помещение показалось уютным и даже просторным.

С той поры я бывал у Боровского не раз. И в солнечные, и в пасмурные дни. На самом деле мастерская была довольно скромных размеров. Когда Исаак Юльевич был в настроении, он умел создавать особую атмосферу вокруг себя. От него исходила добрая энергия. Он прекрасно рассказывал. Но когда у него не было настроения, он не реагировал на твои слова, а мог сказать, прервав собеседника на полуслове:

– Зайди в другой раз.

Когда мы с Аркадием Зельцером пришли в мастерскую к Исааку Юльевичу, он писал с натуры букет подснежников. Цветы стояли в стеклянной банке. Пока Боровский вытирал кисти, я насчитал ещё с десяток холстов, на которых были написаны цветочные композиции. На картинах были и осенние, и летние цветы. Писал их художник по памяти. Картины не были оформлены, и мне показалось, что работает какой-то конвейер по изготовлению цветочной продукции.

Увидев мой взгляд, Исаак Юльевич сказал:

– Очень люблю цветы. В них есть непридуманная красота. Сейчас, когда многие хотят купить мои работы, я пишу цветы.

Мы поняли, в чём дело. Начинался массовый отъезд евреев в Израиль. Люди продавали машины, мебель. Почему-то среди отъезжающих гулял слух, что деньги надо вкладывать в картины – они за рубежом в цене. Наверное, израильтяне, встречавшие тогда приезжающих, считали, что все советские евреи большие любители живописи.

Внутри каждого художника живёт чувство красоты. Без этого нет профессии. Но у Боровского было какое-то обострённое чувство красивого.

Откуда это появилось у сына витебского кузнеца Юделя? В семье, где отец тяжёлым трудом зарабатывал каждый рубль, а мама поднимала четверых детей, вряд ли кто-то уделял внимание эстетическому воспитанию. Думаю, даже слова такого не знали. Может быть, красота самого города, к которому до конца дней Исаак Юльевич относился с трепетным чувством, его живописный рельеф – овраги, речки и ручьи – дали первый импульс к этому. Или время двадцатых-тридцатых годов, когда каждый мальчишка в Витебске хотел быть художником, а на старого и чудаковатого Пэна, ходившего по городу в канотье и крылатке, смотрели, как на героя, сыграло свою роль?

По совету школьной учительницы привёл кузнец Юдель своего сына на учёбу к тёзке художнику. Боровские поднялись на второй этаж, дотронулись до звонка. Художник приоткрыл дверь и, не отпуская цепочки, спросил: «Кто там?».

Потом Исаак ходил по мастерской и смотрел картины. А кузнец и художник говорили на идиш минут десять – договаривались о цене. Каждый урок стоил десять рублей. Деньги немалые, если учесть, что ударник труда Юдель Боровский получал в месяц 270 рублей.

Исаак видел, что пожилому художнику тяжело заниматься хозяйством. Он помогал учителю: ходил на базар, покупал селёдку, которую Пэн любил, картошку. Бывал у него всё свободное от учёбы время, а иногда даже жил по несколько дней. Через некоторое время Юдель Пэн сказал Исааку: «Передай отцу, что больше не надо вносить деньги за твою учёбу. Ты мне много помогаешь. Будешь учиться бесплатно».

...Исаак Юльевич стал поворачивать картины, на которых были нарисованы цветы, к стене, чтобы они не отвлекали наше внимание.

В дальнем углу стоял мольберт, накрытый белой тканью. Боровский вынес его на середину мастерской, снял покрывало и сказал:

– Это мой Пэн.

…На венском стуле в мастерской сидел художник с палитрой в руках. Не знаю, на праздник или на прощание с ним пришли персонажи его картин. А может, они никуда и не уходили и постоянно жили в мастерской? Или это острова памяти в безбрежном море времени?

Исаак Юльевич стоял перед картиной. Было ощущение, что полотно так и задумано: Боровский разговаривает со своим учителем. Исаак Юльевич сегодняшний, мудрый, битый жизнью, задаёт Пэну сокровенный вопрос: «Зачем всё это? Зачем ты отправил меня идти по этой дороге? Может, стоило жить, как все вокруг? Не мучаться и не страдать от творческих поисков, а просто зарабатывать на хлеб, заботиться о ближних, получать удовольствие от мирских радостей».

Исаак Юльевич рассказывал, а мы записывали на диктофон его слова. Он вспоминал о годах учёбы у Пэна, о трагической смерти своего учителя, о том, как проходил суд.

Наше интервью было опубликовано в несколько сокращённом варианте на языке идиш, и поэтому немногие читали его.

Я процитирую некоторые моменты:

«Мы ходили к Пэну вдвоём с Яковом Баком. Потом, когда уже учились в училище, услышали по радио, а к середине дня об этом говорил весь город, что Пэна убили. Якова арестовали. Считали, что учителя убил он. Я не верил в это. Но дома мне сказали, чтобы язык держал за зубами. 37-й год, арестовывали каждую ночь. Месяца через три Якова выпустили, сказали, что нашли настоящих убийц. Бак пришёл в училище весь измученный. Потом, мне рассказывали, он сошёл с ума…

Суд был в клубе имени Клары Цеткин. Я был на трёх заседаниях. Судили Неху, молодую красавицу, в которую старый художник был

влюблён, и её родственников. Их обвинили в убийстве Пэна. В Витебске жил известный фотограф Маковский. На улице Замковой висел стенд с его лучшими фотографиями, и на нём – снимок Нехи. Когда арестовали Неху, у стенда собралась большая толпа людей. Её портрет сняли со стенда. Всем дали большие сроки. После войны в Витебске встречали знакомого Нехи, которого тоже судили, а на Кавказе видели и саму красавицу. Они клялись, что никого не убивали…»

Исаак Юльевич Боровский сказал нам:

– Завершил картину про Пэна, и на душе легче стало. Знал, что обязан это сделать, и боялся, вдруг не успею.

Взяв уроки у Пэна, Исаак поступил учиться в Витебское художественное училище. Оно было не таким «звёздным», как во времена Шагала, но здесь продолжали свою деятельность хорошие педагоги и художники: Владимир Хрусталёв, Лев Лейтман, Александр Мозолев…

Отец Исаака Юльевича умер в 30-е годы, мать осталась с четырьмя детьми…

Исаак после окончания учёбы в Витебском художественном училище был призван в армию. Попал в разведшколу в Воронеже. Это было весной 1941 года.

Вот как описывает это в своём дневнике.

«1941. Витебский вокзал, начало мая. Стриженые головы. Кто во что одет. Старые куртки и рубашки. Мятые, давно не глаженные брюки.

Никто меня не провожал, хотя вся семья, кроме отца, была жива; мама, две сестры и брат... Взял на дорогу французскую булку и купил пачку «Беломора». Мне было 19. Тогда это было уже много. Я никогда не курил. Службу в армии решил начать с этого.

Вокруг суета, переклички и военные в фуражках повели нас к эшелону. Долго стояли возле пути, вдыхали запах рельс и паровозного дыма. Было всё ново, всё интересно. Разнеслась команда, и мы стали влезать, помогая друг другу, в товарные вагоны. Там были нары, доски и немного соломы…

Прощай Витебск.

…Тёплый майский день. Мы на станции Воронеж. Казармы и первое увольнение. У меня уже есть товарищ… Высокий, чуть сутулый. Мы, конечно, идём в художественный музей. Мой товарищ никакого отношения к живописи не имеет. Но у нас дружба, а живопись дело святое…»

Войну Исаак Боровский встретил в действующей армии с первого дня. Его ровесников сделали живым щитом, который, как мог, сдерживал врага, пока сталинское руководство приходило в себя, на Урале монтировали эвакуированные заводы, чтобы начать выпуск военной продукции, мобилизовали сибирские дивизии, которые к ноябрю-декабрю 41-го подтянутся к Москве.

Боровский оказался из тех, отдалённых от штаба и приближённых к передовой, у кого ранений было больше чем наград. Первый осколок нашёл его под Смоленском через полтора месяца после начала войны. Ранение в руку. Исаак Боровский быстро вернулся в строй. Под Ельней очередное ранение. Посерьёзней. Госпитали, хирурги, выздоровление и тыловая часть.

В набросках к автобиографической повести Исаак Юльевич соединил эти два военных эпизода:

«Сидит в окопе Семён и слышит – рокочет где-то, как трактор, танк и всё ближе и ближе… Кончается жизнь, всё позади, впереди – конец. Потом танк куда-то сворачивает и уходит. Две-три минуты настоящего страха. Месяцами он будет стряхивать его с себя.

…После тяжёлых боёв под Ельней 19 августа Семёна первый раз в жизни пробила пуля. Попала в левую руку и после какой-то секунды ужаса Семён даже весело подумал – ранило меня. Его подхватил какой-то солдат или санитар и поволок, хотя он мог идти сам, но в начале войны солдат было ещё много.

Где-то за бугром перевязали и посадили в повозку.

На душе у Семёна было хорошо. Первое ранение и не очень тяжёлое».

После второго ранения и выздоровления Исаак Юльевич попадаёт в полковую разведшколу. 1943 год – снова фронт. Бои за украинский город Канев. Разведка боем. Из

40 разведчиков только двое остались в живых. Боровский и ещё один. Сослуживец умер от ранений и до госпиталя его не довезли. Боровский, раненный в брюшную полость, день пролежал на нейтральной полосе. Ночью случайно его нашла санинструктор.

…Полевой госпиталь. Поместили в палату умирающих. Посчитали безнадёжным. Ночью дежурил в госпитале хирург, он открыл красноармейскую книжку Исаака, увидел, там написано – художник. Решил попытать счастье и сделать операцию. При свете керосиновой лампы. Вместо наркоза – стакан спирта.

И чудо – раненый остался жить! Должны были отправить в тыл. Неразбериха в госпитале. Боровский и здоровый за себя хлопотать не умел. А здесь три дня пролежал в сарае, пока наконец-то отправили в Новосибирск. Санитарные эшелоны. Нянечки и медсёстры, которые помогали больше словами, чем лекарствами. Месяц Исаак находился между жизнью и смертью. А потом ещё одиннадцать месяцев врачи госпиталя боролись за его жизнь. Их настойчивость, умение, забота и молодой организм Боровского победили смерть.

…Во время нашего разговора с Антониной Моисеевой я спросил:

– Исаак Юльевич часто рассказывал о войне?

– Я вначале не знала, что он был тяжело ранен. Уже когда жили вместе, увидела у него на животе какую-то глубокую ямину, как будто разрезано всё. Спросила: «Что с тобой было?». Он ответил, что на фронте ранен. Я стала расспрашивать. Тогда он сказал, что его спасли чудом. Лежал раненый, не мог двигаться. Думал, как бы не попасть в плен. А ему было чуть больше двадцати лет…

На юбилейной выставке я увидел военные награды Исаака Юльевича. Их немного. Такой солдатский удел.

Боровский рассказывал Антонине Максимовне фронтовые истории:

– Пролетает немецкий самолёт, стреляли в него все. И я стрелял из противотанкового ружья. Кто-то сбил самолёт. Бывали такие случаи. За это полагался орден, как минимум медаль. Но никто из стрелявших не получил награды, наверное, в штабе застряла. Или был случай. Отправили на разведку боем. Выжить – счастье. Построило командование и сказало: «После боя все будут представлены к орденам». Награду никто так и не получил.

– Военную тему Исаак Юльевич часто вспоминал в своём творчестве?

– Трудно было вспоминать. Но иногда прорывало, как в картине «Солдаты».

…Двое солдат на марше. Невысокий, похож на Исаака Юльевича. Рядом с ним высокий, крепкий солдат. Исаак Юльевич ему свой табак и свои фронтовые сто грамм отдавал. А здоровяк носил противотанковое ружьё, из которого во время боя стрелял Боровский.

После тяжелейшего ранения к армии Исаак был непригоден, и его демобилизовали. Шла война, кому нужен инвалид?

Исаак Юльевич остался в Новосибирске, устроился работать художником в горпромторге.

Не могу себе представить тот момент, когда он почувствовал, что из-за ранения и контузии утратил навыки художника. Он не мог делать то, что умел с детства. Карандаш не слушался его, а краски буквально издевались над ним. И никому не расскажешь. Надо было перебороть себя, вернуть веру в то, что ты сможешь. Боровский не любил рассказывать про это время. Однажды мимоходом сказал:

– Я стал художником не тогда, когда учился рисовать или когда много рисовал. Я стал художником, когда не мог рисовать…

Потом были 12 лет работы в новосибирском отделении Художественного фонда РСФСР. Занимался оформительскими работами. Три года в составе новосибирской группы оформлял павильоны ВДНХ в Москве. Те три года дали Исааку Юльевичу очень многое. Война забрала молодость и не дала возможности продолжить учёбу. В послевоенные годы Исаак Юльевич самостоятельно занимался по программе Академии художеств. А в Москве, когда появлялось свободное от работы время, шёл в музеи, на выставки, пропадал в книжных магазинах. В еде и одежде разборчивым не был, но на альбомы художников, порой дорогие, не жалел денег.

Ранение и контузии до конца дней вторгались в жизнь Исаака Юльевича. Он страдал боязнью открытого пространства. Для него было проблемой перейти на другую сторону улицы. Не мог самостоятельно справиться с этой задачей. Квартиру получил на девятом этаже, хотя последствием контузий стала боязнь высоты, на балкон выходил чрезвычайно редко. До мастерской добираться было непросто, помогала жена. Боровский не просил никаких привилегий, хотя был гораздо достойнее тех, кто ими пользовался.

Исаак Юльевич был благодарен Новосибирску за то, что город принял его в тяжёлое время, но художник всегда стремился в Витебск. Говорил: «Хочу домой».

Встреча вторая

«Сто лет… И снова здравствуйте…»

После возвращения на родину Исаак Боровский участвовал в многочисленных художественных выставках в Витебске и других городах Белоруссии, в России, Польше, Германии. Его приглашали, и он сам стремился показать новые работы.

Но при жизни у Исаака Юльевича была только одна персональная выставка, к его 60-летию, в 1982 году. Вторую он готовил к своему 70-летию. Судьба сложилась так, что она стала посмертной и открылась на следующий год после его ухода. Затем была выставка к 85-летию художника в 2006 году и издан альбом работ «Исаак Боровский», который вышел чуть позже самой выставки.

В 2021 году исполнилось сто лет со дня рождения и тридцать лет со дня смерти художника. В Витебском художественном музее открылась выставка Исаака Боровского.

Детей у Исаака Юльевича не было. Боровский поддерживал хорошие отношения с племянником Володей, жившим в Уфе, и одесской племянницей Таней. Они переписывались. Таня приезжала на похороны. В начале 90-х годов племянники уехали на постоянное место жительства в другие страны.

В первую очередь, усилиями Антонины Максимовны Моисеевой была подготовлена юбилейная выставка.

…Живопись, акварель, графика. Портреты, пейзажи, военная тема и цветы – то, чем жил художник. И фотографии, документы, военные награды, даже кисти, которыми рисовал Исаак Юльевич. Выставка разместилась в двух залах Витебского художественного музея. В экспозиции работы из собрания музея, из частных коллекций друзей и знакомых художника. Но в основном картины, которые привезла из дома Антонина Максимовна, и те, которые, отзываясь на её просьбы, передали на выставку библиотеки, школы, музеи. Некоторые работы пришлось

разыскивать. Они «за ненадобностью» хранились не в самых подходящих местах, как, например, две картины, когда-то специально написанные по заказу Культурно-делового центра ОАО «КИМ» (теперь Концертный зал «Витебск»).

Портрет Народного художника БССР

Е.Д. Николаева в период работы над пьесой-хроникой М. Шатрова «6 июля». Интересная работа, с характером. Даже из уважения к двум неординарным художникам, именами которых нужно гордиться, этот портрет должен был бы украшать один из залов Национального академического драматического театра им. Якуба Коласа, в котором Е.Д. Николаев проработал много лет.

Вторая картина – «Подруга выходит замуж». Радостная, написанная с хорошим настроением. Настроение для Исаака Юльевича всегда было очень важным. Оно передавалось картине. Боровский никогда не писал холодных, безучастных картин. «Не выезжал» на мастерстве, вкладывал душу в то, что делал. Одна из девушек на картине – Валентина Вишневская, преподавала хореографию, танцевала в ансамбле «Маладосць».

Исаак Юльевич долго не мог завершить работу. Говорил:

– Чего-то здесь не хватает.

– Дай ей в руку яблоко, – предложила Антонина Максимовна.

Художник вложил в руку Валентины яблоко, очное, с красным бочком. И цветовое пятно заиграло.

Картины нашли в подсобных помещениях Концертного зала «Витебск». Их пришлось реставрировать, на холстах были дыры. Реставрацию на хорошем уровне сделал художник Витебского областного краеведческого музея Юрий Кегелев. Будем надеяться, что сейчас у картин Боровского будет более счастливая судьба.

Боровский был мастер детали. «Портрет архитектора З.И. Озеровой» написан в 1971 году. Художники не любят, когда об их работах говорят, что они литературные, но многие портреты Боровского можно читать, как рассказы. На портрете Озеровой – фоном пейзаж старого Витебска, в реконструкции которого она принимала участие, и чертёжный кульман, подчеркивающий профессию.

«Портрет Н.А. Сулецкой» написан в 1982 году. Она была директором Витебского областного краеведческого музея. Молодая женщина сидит в кресле. Фоном – эпизоды из истории города и циферблат часов, отсчитывающих время XX века.

– Исаак Юльевич часто отталкивался от конкретных образов? – спрашиваю у Антонины Максимовны.

– Когда видел красивого человека, загорался сразу, – ответила она. – Как-то мы зашли в магазин. Я что-то покупала, выхожу, а его нет. Наконец-то выходит, с восхищёнными глазами: «Такую женщину видел. Хочу написать её портрет». Говорю: «Скажи ей». Не сумел он обратиться напрямую. Тактичный был до мозга костей. Боялся кого-то обидеть, неподходящее слово сказать. Заходит ко мне, я работала в строительном училище заведующей библиотекой. Сидит за столом девочка, моя читательница. Он смотрит на неё и говорит:

– Я хочу написать её.

Зная его, ответила:

– Сейчас договорюсь. «Ира, вот художник, – представила его, – хочет тебя написать».

Она сразу согласилась. Хорошая работа получилась, светлая, лирическая. Когда Ира вышла замуж, её муж выкупил у Исаака Юльевича картину.

Боровский вернулся в Витебск в начале 60-х. Более двадцати лет он лишь изредка наездами бывал в городе. Это был уже другой Витебск, в нём жили другие люди. И Боровский постоянно искал связь с довоенным городом. Сделал серию рисунков «Воспоминания детства».

К этому времени относится портрет его первой учительницы Е.В. Климовой, написанный в 1964 году. Добрая, мудрая женщина. Портрет как воспоминание о детстве.

В это же время пишет «Портрет мамы». Не знаю судьбу картины, пытался найти, но безуспешно. Этот портрет однажды выставлялся на Областной художественной выставке в 1963 году.

Неизвестна судьба многих картин Боровского. Как говорил, хорошо его знавший искусствовед Лебедев, «сотня картин художника гуляет по миру».

Исаак Юльевич был щедрым человеком, легко дарил свои работы.

Не всегда живописные полотна возвращались с выставок. Например, портрет его друга и родственника Льва Фарбера так и не вернулся из Минска.

Заводы, фабрики, различные учреждения в 70-е или 80-е годы XX века, заботились об оформлении производственных помещений, общежитий, на это выделялись деньги, и они заказывали у художников картины. Но с начала 1990-х годов многие организации прекратили своё существование. И картины часто оказывались в подсобных помещениях или на складах. Витебский художественный музей решил собрать картины Исаака Боровского под своей крышей. Очень хотелось бы, чтобы задуманное осуществилось.

Исаак Боровский всё время был в поиске. И это не только красивые слова. Ему нужны были интересные личности. Он стремился передать и характер человека, и само время. Он не мог или не хотел писать картину просто по заданию.

– Исаак Юльевич умел оценить женскую красоту?

– Одного взгляда хватало.

– Не ревновали его?

– Ну что Вы? – говорит Антонина Максимовна. – Я всегда с большим уважением относилась к творческим людям. Художник – это особый человек.

– Как Вы познакомились с Исааком Юльевичем?

– В середине 80-х годов я была народным заседателем в суде Октябрьского района, и Исаак Юльевич тоже был народным заседателем. Мы с ним встретились на одном заседании. Думаю, почему этот художник так на меня смотрит? А он: «Хочу Вас написать». Так всё и началось.

– Почему на выставке нет Ваших портретов?

– Мой портрет дома. Места дали много, но работ, которые я хотела показать, ещё больше. Свой портрет… в следующий раз…

О том, как работал над этим портретом художник, рассказывают Александр Лисов и Аркадий Подлипский в предисловии к альбому «Исаак Боровский», изданному в Витебске в 1997 году.

«Я наблюдала за Исааком Юльевичем во время работы. Он был внимателен, сосредоточен, временами задумчив, – вспоминает Антонина Максимовна. – При первом посещении давал возможность расслабиться, что-то рассказывал. Быстро делал наброски – один, другой, третий. Затем рисовал карандашом. Если убеждался, что рисунок получился, то в следующий сеанс садился за мольберт и начинал писать маслом».

Иногда Боровский писал портреты по памяти. Когда эта память не давала спокойно жить. В 1979 году умерла его первая жена Георгина Александровна Каляда.

Мы подходим к её портрету…

Вскоре, по возвращении в Витебск, Исаак Юльевич женился на Георгине Александровне. Портрет написал после смерти жены. Исаак Боровский сохранял трепетное отношение к ней. И это чувствуется в картине. Фигура женщины на тёмном фоне и символическая птица – белый журавль, парящий в небе.

В дни работы над портретом Исаак Юльевич оставил в своём дневнике запись: «Горжусь тем, что, пройдя тысячи дорог с болезнями и смертями, унижением и злобой людей, я нашёл её, вырвал у бесконечной людской толпы… Боль невозможная… Но радость рядом – радость от сознания того, что сумел найти без колебаний, доверил себя и принял её доверие».

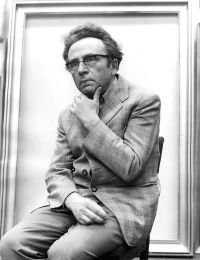

В центре выставочной экспозиции автопортрет Исаака Боровского. У художника есть несколько автопортретов. В экспозиции – написанный в последний год жизни. Исаак Юльевич собирался дальше над ним работать. Над каждой картиной он работал подолгу, мог по несколько раз возвращаться к ней.

Не знаю, чувствовал Боровский что-то или нет, но возраст подсказывал: этот автопортрет может стать последним. На всех автопортретах у художника очень выразительные глаза. И на этом очки не только не уводят глаза на второй план, а наоборот сосредотачивают на них внимание. Мудрый человек, проживший жизнь, смотрит в мир: «Каким он будет?»

«Не сидите сиднем в мастерской, пока вы не нашли своего стиля. Не теряйте напрасно времени, копаясь в мёртвой теории. Вглядывайтесь в природу, – пишет Исаак Юльевич в своём дневнике. – Обращайте внимание на всё, что окружает вас. Смотрите на мужчину и женщину. Замечайте, как они двигаются, как ведут себя в обыденной жизни. Внимательно наблюдайте, что делают их руки и как смотрят глаза.

Запечатлевайте в памяти, как люди плачут от счастья или смеются, когда им хочется плакать.

Динамика естественного выражения чувств – это для художника всё.

Учитесь воспринимать природу на свой лад. Никогда не пишите картин по канонам и образцу других живописцев. Учитесь на собственном опыте. Вокруг Вас всё находится в естественном движении. Вам никогда не изучить этой динамики, сидя в мастерской. Делайте зарисовки с детей, стариков, животных.

Бродите по берегам истории, это не потерянное время. Вы увидите там и персов, и русских, и моряков всех наций, распутных женщин и музыкантов, трактирщиков и лоточников. И не забывайте о нашем собственном квартале, где до сих пор можно встретить живых пророков и волхвов».

У Боровского интересные пейзажи.

– Только набирает силу весеннее солнце, и Исаак Юльевич говорит: «Пойдём на этюды», – рассказала Антонина Максимовна. – Он любил ходить к железнодорожной станции Лучёса. Остановится, смотрит внимательно, и я уже понимала – увидел красивое место. Мог ради одного этюда три дня ходить на одно и то же место.

Сначала Исаак Юльевич делал этюды, потом в мастерской писал большие картины. Так появились картины «У озера», «Лён».

В Лиозно много ездили. Однажды немцы

узнали, что Боровский ездит на этюды в Лиозно, и захотели купить лиозненскую работу. Другой бы сделал «продажный» вариант. Боровский даже не подумал об этом. Он написал улицу в Лиозно. Неказистая улочка в маленьком и недосмотренном городке, дорога в ухабах, рытвинах. Передано и настроение места, и чувствуется время. Немцы ждали другого, хотели увидеть «шагаловский» городок. Посмотрели на картину, покрутили головами и не купили.

Исаак Юльевич тщательно подходил к написанию картин. Изучал тему, делал эскизы, обдумывал композицию. Только потом подходил к холсту. В этом он напоминал старых мастеров, за плечами которых были хорошие школы. Антонина Максимовна вспоминает, как Исаак Юльевич работал над портретом героя войны, разведчика Николая Кузнецова. Картину заказал школьный музей. Ну казалось бы… С опытом и мастерством Исаака Юльевича. Но у Боровского не было проходных работ, и кто бы ни был заказчиком, художник оставался требовательным к себе. В одном из писем Антонине Максимовне, она в это время отдыхала в санатории, Исаак Юльевич рассказывает о работе над портретом Кузнецова: «Изучаю его жизнь…»

Одна из последних работ художника «Пропавший без вести».

– Работа огромного масштаба, – говорит Антонина Максимовна. – Она про него самого. Исаак Юльевич тоже мог быть пропавшим без вести. Это обо всех, кто погиб, не вернулся домой. И не только с Великой Отечественной войны, но и из других военных конфликтов.

Ушёл в мир иной Исаак Юльевич для многих неожиданно. Почувствовал себя неважно, пошёл в поликлинику. Отправили на обследование и поставили диагноз. Одна операция, вторая… Не выдержало сердце. Жить бы ещё да жить… Конечно, сказалась война и тяжелейшее ранение… Ему было семьдесят лет…

Художник живёт в своих картинах и с каждой выставкой его жизнь продолжается.