Авраам Карпинович ЭТКИНО КОЛЕЧКО С САПФИРОМ

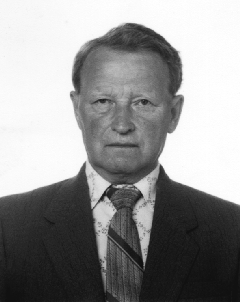

Авраам Карпинович

Аккерман Михаил Яковлевич

Аккерман Михаил Яковлевич

Авраам Карпинович

родился 29 мая 1918 года в Вильно, там вырос и получил образование. Скончался

писатель 20 марта 2004 года в Тель-Авиве.

Учился Карпинович

в реальном училище, где языком преподавания был идиш. Среди его учителей были

писатель Мойше Кульбак и

литературовед Макс Эрик. Входил в бундовскую молодежную организацию «Будущее».

В начале Второй мировой

войны Авраам сумел бежать на восток от наступающих нацистов; все его близкие

погибли. В 1944 году он ненадолго вернулся в освобожденный Вильнюс, оттуда

направился в Бельгию, а в 1946-м стал одним из организаторов «нелегальной»

иммиграции в Эрец-Исраэль.

А вскоре и сам перебрался в Израиль.

Почти тридцать лет Авраам Карпинович

проработал администратором Израильского филармонического оркестра. И все время

писал: он автор четырех романов, трех сборников рассказов, монографий о

деятелях культуры, юмористических произведений.

Его любовь и его боль – город юности, довоенный Вильно. Карпинович стал певцом его улиц и площадей, он увековечил

его небожителей.

Недавно при Вильнюсском еврейском музее открылась

мемориальная комната Авраама Карпиновича. Активнейшее

участие в организации мемориала в родном городе Карпиновича

приняла проживающая в Тель-Авиве вдова писателя –

специалист по языку и литературе идиш д-р Сара Лапицкая,

безвозмездно передавшая вильнюсскому музею часть личных вещей мужа.

Рассказ «Эткино колечко с сапфиром» из книги Авраама Карпиновича «Вильно, мое Вильно».

Совсем недавно иду я по улице Арлазоровской в Тель-Авиве и

слышу, как кто-то кричит мне:

– Эй, Лейзер! Карапуз!

Кличку Карапуз знали только в моем взводе.

Там ее мне прилепили за мой малый рост. Последний раз я слышал ее в 1948 году,

когда распустили наш боевой отряд. Я ушел из кибуца и пошел работать шофером в

молочную фирму, снабжавшую продукцией всю страну.

Оказалось, моя кличка не забыта, хоть и

прошло с тех пор лет сорок.

Я обернулся и – кого я вижу! Моего

командира взвода Хайни Розена. Мы обнялись,

похлопывая друг друга по плечам. Хайни, довольный,

улыбался:

– Я тебя сразу узнал по походке: головой

вперед, будто собрался стену таранить.

Я своего командира тоже узнал сразу. Так

шагать в свои шестьдесят лет, как молодой офицер, мог только такой Хайни Розен.

Он был единственный среди нас, который не

признавал массивные ботинки и шерстяные носки и летом, и зимой. Хайни всегда щеголял в хромовых сапогах и в кавалерийских

штанах. Он мог себе это позволить. Его отец владел аптекой в Тель-Авиве, а мы – кибуцники,

едва себя содержали. Мы только удивлялись, как он, Хайни,

мог уберечь свою одежду от грязи в окопах, ямах, щелях, которые мы преодолевали

в стычках и боях с арабскими бандами, особенно на дорогах к осажденному

Иерусалиму.

Теперь на нем была тройка с галстуком,

аккуратно повязанным под двойным подбородком.

В те военные годы его щегольский

вид не мешал. Но теперь наряд Хайни немного отдалял

его от меня, будто не было у меня с ним общих, совместных воспоминаний о

пройденном пути с оружием в руках.

Этот довольный человек с ухоженными усами

когда-то был моим командиром, отдавал приказания и наравне со всеми бежал под

пули.

Хайни прицепился:

«Пойдем куда-нибудь поедим, выпьем по стаканчику коньяка, поговорим, вспомним

прошедшие дни». Не помогли никакие отговорки – то, что жена больна, что мне

нужно домой. В конце концов, мы уселись в ресторанчике «Разведчики» на углу

улицы, где можно в обычный будничный день заказать чолонт

с кишкой. Это место мне хорошо знакомо. Я иногда захожу туда побеседовать с

хозяином – бывшим партизаном из наших краев.

Мы сидели перед двумя тарелками

поджаристой картошки с кусками блестящей кишки, и Хайни

стонал от удовольствия:

– Ах, хорошо!..

Выпили пару стаканчиков коньяка. Хайни обратился ко мне:

– Лейзер, видишь, вспоминаем о прошедших

годах.

– Имеешь в виду молодые годы…

– После тех лет… Ну,

как тебе сказать…

– Как видно по тебе, ты в порядке… так

чего же о них скучать.

– Скучаю о мечте…

– Мечта была о стране. Страна. Вот мы ее

имеем.

– Нет, не то я имею в виду… Вот, например, мы десятки лет не виделись, и вот мы сидим,

едим чолонт, будто мы расстались неделю назад. Я

думаю о годах, когда мы были едины, когда все отдавали, ничего не желая взамен…

Хайни возился с

припекшейся картошкой и говорил, глядя в свою тарелку:

– Я думаю о первых годах, когда мы сюда

пришли.

– Вспомнил… Хайни,

эти годы не возвратятся. Другое время.

Кто бы теперь подумал прибыть в Израиль на

велосипеде? Я приобрел старый велосипед, попрощался с папой-мамой и выехал из

своего родного города Вильно на дорогу в Израиль. Это было в 1938 году. Я

прибыл в Данциг. Данциг был

вольным городом. Я был уверен, что отсюда поеду дальше. Но оказалось далеко не

так. Надо было иметь заграничный паспорт. Я пошел к польскому консулу.

Низенький 18-летний еврейский паренек на него впечатления не произвел. Служащие

смотрели на «туриста» из любопытства и смеялись надо мной. Консул спросил у

меня: «Есть ли у тебя деньги на дорогу? И я ответил: «Я еду на велосипеде,

зачем мне деньги?» Он тоже посмеялся и спросил, куда я хочу прибыть. Я ответил,

что в Эрец-Исраэль. Он еще попробовал пошутить:

– Такой маленький юноша, как ты сможешь

поднять ногу, чтобы сесть на велосипед?

Я ответил, что еду на дамском велосипеде с

открытой рамой и ногу поднимать не нужно…

Наверное, консулу понравился мой ответ,

потому что он велел оставить мои документы и несколько фотографий и прийти послезавтра.

Когда я пришел в назначенное время, уже были приготовлены для меня заграничный

паспорт и приложение – легитимация Польского туристского клуба, что мне очень и

очень помогло в получении ночлега и пропитания на чужих дорогах. Так я крутил

педали от Данцига до румынского порта Констанца.

Оттуда через Болгарию и Турцию доехал до ливанского городка под названием Бикфайя.

По дороге приходилось несладко, часто

голодал. В Бикфайе наткнулся на контрабандистов –

израильтян. Они помогли мне темной ночью перейти границу с велосипедом на

плечах. Здесь не мог помочь заграничный паспорт. Англичане требовали

сертификат.

Так я прибыл в Эрец-Исраэль.

Несколько лет тому назад я читал в газете,

что у американского президента Картера есть советник Бжезинский. Так вот, отец

этого советника и был польским консулом в Данциге. Я

написал письмо по-польски сыну и получил ответ, что отец его помогал и другим

евреям, а я, если буду в Америке, должен позвонить ему. Он очень хочет

повидаться со мной. Чтобы я все рассказал ему снова. Но где я, а где –

Америка?..

К чему я все это вспомнил, сидя с Хайни в ресторанчике «Разведчики» за

будничным чолонтом?

Возможно, потому, что времена другие. Мой

старший сын хотел стать танкистом, а его призвали в пограничники. Я написал

письмо своему сослуживцу, который сейчас большой человек в армии. Были времена,

когда мы были очень близкими друзьями. Я спросил в письме, может ли он помочь.

Но, возможно, потому что я начал письмо словами «Абраша,

дорогой», я не получил ответа. Этот Бжезинский тоже не зря получал зарплату,

тоже был очень занят. Но все-таки он ответил мне очень дружелюбно...

– Знала бы моя жена, что я ем чолонт, – сказал Хайни. –Ладно,

стаканчик коньяка полезен для сердца… Но чолонт…

Я его успокоил:

– Не страшно. Один раз…

– Но надо остерегаться. Я уже имел дело с

сердцем.

Хайни вздохнул:

– Лейзер, мы уже старые люди. Ничто не

поможет.

– Не надо думать об этом.

– Но ведь думается. Ах, как хорошо быть

молодым. Посмотри на этих солдат за соседним столиком, как они с аппетитом едят

и смеются и получают удовольствие от каждого куска.

Хайни нанизал несколько

фасолин на вилку и вдруг спросил:

– Лейзер, ты вспоминаешь иногда о нашем

взводе?

– Я вспоминаю…

Что из того?

Хайни закачал головой:

– Вот именно…Что из того? Ведь почти все

погибли… Помнишь высокого Леона? Седого с редкой

бородой, Володьку?..

– Я помню, я помню их очень хорошо…

Хайни внимательно

посмотрел на меня и спросил, будто нечаянно:

– А Этку, Этку помнишь?

Хайни спросил про Этку. Это ведь он привел ее ко мне. Он, Хайни,

стоял возле меня, когда она умирала на дороге к осажденному Иерусалиму, возле

костела. Он ведь был при этом, когда она отдала мне свое кольцо с сапфиром…

…В январе 1948 года выехали на открытом

джипе семь евреев, помощников полицейских, на дорогу к деревне Язур под Тель-Авивом, для охраны

транспортов, которые везли продукты окруженному Иерусалиму. Арабская банда

напала на джип и уничтожила всех. Мы стали думать, как доставить груз в

Иерусалим. Англичане еще хозяйничали в стране. Они проверяли шоферов-евреев,

имеют ли они при себе оружие. Тогда мы приставили к каждому шоферу девушку,

будто бы санитарку, чтобы та прятала у себя на теле браунинг или парабеллум.

Английские солдаты искали оружие только у мужчин.

Вот так ко мне привели Этку,

как сопровождающую. Она в стране была с 1947 года.

Бывшая партизанка. Сразу после освобождения подружилась с группой югославских военнопленных, собиравшихся вернуться домой. Они

работали в Вильне у немцев на летном поле. Парни

взяли ее с собой, и с документами и без них довезли до Загреба. Оттуда она

добралась до Триеста в Италии. Там встретила солдат из Еврейской бригады, и они

отправили ее в Эрец-Исраэль.

Все это мне Этка

рассказала позже, при пятом или шестом рейсе в Иерусалим.

Она жила в доме на улице Джорджа в Тель-Авиве. Соседка по комнате привела Этку

в кафетерий на улице Герцля, куда заходили попить чай

наши командиры. Даже Игал Алун

заходил туда и Ицхак Табенкин. Узнав, что она была в

партизанах, Этку спросили, кого она знала. Она

ответила – Абу Ковнера, тоже бывшего бойца из Виленского гетто. Аба был в

бригаде и писал свои боевые листки, которые читали во всех взводах. Их даже

сравнивали со статьями Ильи Эренбурга. Командиры тут же связались с Ковнером.

Он спросил, носит ли она кольцо с голубым сапфиром на правой руке. С этим кольцом

она прошла все бои и облавы в лесах, и она с ним не расстанется, хоть режь ее

на куски. Кольцо было ее матери. Ему подтвердили: «Да, носит». «И все-таки, –

сказал Аба, – не спешите зачислять ее во взвод. Я

должен сам ее увидеть. Но если она настоящая Этка, то

нечего даже раздумывать. Она прирожденный боец».

Ковнер увиделся с ней, и Этка пришла ко мне.

Товар для транспортировки грузили около

центральной автобусной станции в Тель-Авиве.

Стою я возле кабины своего авто, подходит

ко мне Хайни с перезрелой девицей, не большой

красавицей, с толстоватыми губами и с небольшой горбинкой на носу. Только

глаза, карие, придавали ей миловидности.

Хайни пробурчал:

– Она будет тебя сопровождать. Дай ей свое

оружие. Спрячет. – И ушел по своим делам.

Мы остались вдвоем. Девушка представилась:

– Я Этка Грилихес. Мне сказали, что вы из Вильно. Я – дочь извозчика

Шмеуна. Мой отец стоял со своими дрожками напротив

дровяного базара на Завальной улице. Может быть, помните?

Сказала она это с таким достоинством, будто

была дочерью виленского банкира Бунимовича.

Воспоминания о родном городе очень

сблизили нас. И ее говор, ее язык... Этка знала

намного больше, чем другие девушки, но с ивритом ей было трудно. Но так, как

она говорила на идише, говорили только в Вильно. Эткины словечки меня сразу

вернули к родному порогу, к юношеским мечтам.

Например, стоим мы оба возле нагруженного

авто, ждем приказа отправляться в путь. Хайни

проходит мимо с серьезным видом, даже не улыбается нам.

Этка бросает ему

вслед:

– Поцки Николай воображает…

Важным кавалером я никогда не был. Мой

маленький рост угнетал меня. Я не бегал со всеми к морю танцевать Хойрас или песни петь у костра. И в отряде девушки смотрели

на меня, как на муху. Я делал то, что мне приказывали.

Этка стала моим

единственным другом. Вот я отвожу ее домой и стою с ней возле двери четверть

часа. Я хочу сказать ей особенные слова. Не о любви, а такие, чтобы согрели

наше одиночество. Мы ведь дети разрушенных домов, осиротевшие, лишенные всего.

Особенных слов я не нашел. Это не так

просто.

Однажды я осмелился и спросил:

– Этка, почему

ты не ищешь… Ну, я… думаю… товарища… жениха?

Мы стояли тогда с машиной в Баб-эль-Вад, на пути в Иерусалим. Было приказано ждать. Мы

были извещены, что арабские банды из близлежащих деревень охотятся за

еврейскими грузовиками.

Этка выслушала мой

вопрос и ничего не ответила. Потом она сошла с шоссе в поле и принесла цветок

мака, ярко-красный, раскрывшийся навстречу эрец-исраэльскому

солнечному апрельскому дню. На мгновение были забыты арабские нападения,

забыто, что Этка таскает тяжелый парабеллум,

привязанный к ее левому бедру.

Она взяла этот цветок и прижалась своими

толстоватыми губами к стальному борту грузовика, будто целуя его, потом

повернулась ко мне:

– Эта машина теперь мой жених. А дальше?..

Ее карие глаза при этом улыбались.

По-детски улыбались.

На следующий день после рейса в Иерусалим

я принес Этке свой велосипед, на котором прибыл в Эрец-Исраэль. Этка смотрела на

меня: как я стою у двери ее жилища, опираясь обеими руками на руль, и не знаю,

что сказать...

Тогда я откашлялся и сам сказал:

– На, возьми. Катайся на нем…

И ушел.

Это было 2 апреля 1948 года. За день до

того, как мы завладели костелом. Я это помню подробно и в мелочах. Утром мы

выехали из Тель-Авива. Сопровождали нас Хайни и еще десяток солдат. Все они разместились в

полуоткрытой танкетке, с ручным пулеметом. За ними следовали еще две грузовые

машины с грузом. Тишина на шоссе была подозрительной. Обычно арабы стреляли

просто в небо, чтобы показать, что они вояки. А здесь мы едем, будто нет

никакой войны, будто арабы смирились, что евреям надо иметь свою страну.

Так тянулась дорога от Абу-Гуш

до костела. Машина была сильно перегружена, будто вся мука Тель-Авива

была на ней, и горох, и жестянки с молочным порошком, и десятки ящиков с легкой

амуницией. Машина рычала и тянула всю массу с ослиным упрямством. Возле костела

я должен был остановиться и дать мотору остыть. Этка

отдала мне парабеллум и вышла из кабины размяться. Внимательно рассмотрела при

этом масличные плантации, сосны на склонах по обе стороны шоссе, разбросанные

скалы, наполовину утонувшие во мху, и вернулась в кабину довольная:

– Сосны… Точно как на Нарочи…

Мы снова двинулись в путь, спустились от

костела вниз в направлении Муца. И здесь тишина

взорвалась стрельбой. Дикой стрельбой с обеих сторон шоссе. Мой грузовик стал

первой жертвой обстрела. Шрапнель попала в груз. Грузовик сразу охватило

пламенем. Я и Этка выскочили из машины и бросились к

танкетке Хайни. И на них арабы обрушили град пуль.

Еще чудо, что солдатам удалось вытащить ручной пулемет и укрепить на треноге

посреди шоссе.

Арабы имели над нами превосходство. Они

расположились на возвышенностях по обеим сторонам шоссе и видели каждое наше

движение. Мало того – их были сотни. Феллахи со всей округи пришли грабить

транспорт.

Сразу же солдат при ручном пулемете был

убит. Остальные во главе с Хайни рассыпались по краю

шоссе, искали место, откуда могли бы отстреливаться от

нападавших. Свой парабеллум я в спешке оставил в кабине и схватил «шмайсер» – трофейный немецкий автомат, выпавший из рук

раненого солдата, и пополз за Хайни. Про Этку я совсем забыл. Я был уверен, что она нашла щель между

скалами вдоль шоссе и будет защищена от пуль. Я повернул голову и увидел, что к

умолкнувшему ручному пулемету бежит солдат и вдруг переламывается пополам. Он

еще не успел опуститься на асфальт, как Этка

стремительно промчалась эти несколько метров и припала

к ручному пулемету. И очередь за очередью стала направлять в нападавших,

которые со злобными отчаянными криками, оставляя свои позиции, устремлялись к

нам. Среди деревьев, выше по шоссе, стрелял пулемет. Его пули клевали асфальт

вокруг Этки, не оставляя ей никакой надежды. Она не

имела прикрытия, кроме ясного неба и легкого облачка на нем – свидетеля этого

кровавого поединка. Когда прибыли несколько подразделений бойцов из ближнего

кибуца «Кирьят-Анавим» к нам на помощь и прогнали

нападающих, Этка лежала возле ручного пулемета.

Мы ее на носилках перенесли к остальным

раненым, которых собрали на полянке около дороги. Санитар из «Кирьят-Анавим» удивлялся, что она еще дышит. Пули разорвали

все ее внутренности. Он даже разрешил дать ей глоток воды. Потому что уже было

все равно…

Этка знала, что она

умирает, это видно было по ее усталому взгляду. Смерть поселилась в тяжелых

тенях под ее карими глазами и ждала мгновения, когда сердце устанет бороться с

ней. Мы стояли вокруг Этки. Я, Хайни,

еще несколько солдат нашего подразделения, и молчали.

Вдруг, словно сказочная пташечка из

далеких солнечных стран, тоненькая усмешка мелькнула на Эткиных толстых губах.

Она сделала мне знак, чтобы я наклонился к ней. Этка

шептала:

– Лейзер, сними колечко… с моего пальца…

оно твое… за велосипед…

– Хайни, чтоб ты

знал: она тогда нас всех спасла!

– Ладно, если бы не та пара подразделений…

Его ответ меня возмутил. Я раскричался:

– Командир Кирьят-Анавим

сам сказал: если бы Этка не задержала нападавших, помощь пришла бы слишком поздно. Понимаешь?

Слишком поздно!!! А ты…

– Что я?

Ты не позволил мне бежать к ней! Может

быть, я спас бы ее!

Хайни бросил вилку. Усы

его затряслись, так сильно он стиснул зубы. Я снова увидел упрямого «немца»,

командира, который брал на себя все решения.

– Ты кончил бы, как Леон. Я себе не мог

позволить терять солдат напрасно!..

– Этка погибла

не напрасно…

Хайни встал из-за

стола, подошел ко мне и обнял мои плечи своими ладонями. Солдаты за столиками

повернули к нам посерьезневшие лица, не хотели мешать малейшей усмешкой двум

старым евреям, особенно тому, который сидел за столиком с опущенной головой и

тихо ронял слезы.

– Довольно, Лейзер… Довольно. Не надо было

вспоминать.

– Не правда, Хайни.

Нужно вспоминать, забывать нельзя…

Оба мы чувствовали, что встреча

заканчивается. Хайни спросил:

– Лейзер, что ты сделал с колечком?

Подарил его жене?

– Нет.

– Но оно у тебя?

– Да…

Хайни говорил как будто

самому себе:

– О чем вспоминаем? О колечке... Мальчики

гибли, один к одному. Кто вспоминает их? Кто их помнит?

Здесь я, что мне не свойственно, выскочил

с затасканной фразой, возможно, из боевого листка Абы Ковнера:

– Все равно! Эткино

кольцо не забудется! Из ее кольца можно выковать большую цепь, золотую цепь,

которая растянется от Нарочанских лесов до костела!

Потом я очень сожалел о своей выходке с

этими словами, которые прозвучали не вовремя и не к месту в ресторанчике

«Разведчики».

Так мы расстались с Хайни,

и он так и не узнал, что стало с Эткиным кольцом. Как я мог ему рассказать, что

как только беспорядки закончились и страна зажила

мирной жизнью, я спрятал Эткино кольцо в скелете

сгоревшего грузовика?..

Он посчитал бы меня сумасшедшим. Ведь

стальной каркас сгоревшего грузовика мы после стычки с арабами столкнули в

придорожную канаву. Лежит оно там с другими обломками, как память о тех

сражениях, боевых днях. Кто едет в Иерусалим, тот видит их по обе стороны

шоссе.

Со временем травой заросло все кругом. В

щель между двумя листами брони я засунул кольцо. Это остаток нашего грузовика,

который Этка поцеловала и назвала своим женихом. Это

самая подходящая шкатулка для драгоценностей, для ее кольца с сапфировым

камешком…

Я иногда приезжаю туда. Смотрю, не тронул

ли кто-нибудь Эткино украшение. Но кто будет искать

сокровища в груде сгоревшего ржавого железа?

Лежит там Эткино

кольцо с сапфировым камешком до сегодняшнего дня.

Перевод Михаила Аккермана

Аккерман Михаил

Яковлевич родился в Минске в 1928 году. Идиш – его родной язык, хотя говорить

на нем Михаилу Яковлевичу сегодня практически не с кем. Ушли в мир иной его

родители, говорившие дома на идише. Отца звали Яков Шоломович,

маму – Тойба Моисеевна. «Как я себе теперь

представляю, – рассказывает Михаил Яковлевич, – перед войной им было лет

49–52, точнее я не могу теперь определить. Отец работал на фабрике имени

Кагановича рабочим, мама последние три или четыре года перед войной была

домохозяйкой. Оба они и моя младшая сестричка Роза погибли в Минском гетто.

Было Розе в 1941 году – 10 лет. Самый старший брат Исаак, 1916 года рождения,

окончил войну в Познани (Польша) и служил в армии до лета 1946 года. Другой

брат Шолом, 1924 года рождения, был призван в 1942

году в России и последнее его письмо я получил в марте 1943 года. Он пропал без

вести. Погибли в годы Холокоста школьные друзья, а те, кто успел уйти на восток

и пережил войну, разъехались по всему миру или окончили свое земное пребывание.

Но «мамэ-лошн»,

язык мамы, как называют идиш, живет в душе у Михаила Яковлевича Аккермана.

Он не смог

учиться на литературных или переводческих факультетах. Еще в годы войны,

находясь в эвакуации, начал работать. Надо было помогать семье, зарабатывать на

хлеб. Да и после войны, вернувшись в разрушенный Минск, было не до учебы.

Михаил Яковлевич до выхода на пенсию работал на ПО

«Электромонтаж».

Сегодня в Беларуси можно по

пальцам пересчитать людей, которые занимаются переводами стихов или прозы с

идиша на русский или белорусский языки. Да и те, в основном, работают с

подстрочником.

Михаил Аккерман

переводил с идиша очерки Гирша Релеса, стихи, на

которые написаны песни. В журнале «Мишпоха» № 24 был

опубликован перевод его рассказа Авраама Карпиновича

«Хана-Мерке торговка рыбой».