ДЕТИ И ВНУКИ ЯНКЕЛЯ ЧАУСЕРА

Аркадий ШУЛЬМАН

Большая семья Либиных. Могилев. Фото 1920-х гг.

Большая семья Либиных. Могилев. Фото 1920-х гг.

Яков Либин ('Янкель Чаусер'), дед Наума Абрамовича Иоффе, с женой. Фото 1930-х гг.

Яков Либин ('Янкель Чаусер'), дед Наума Абрамовича Иоффе, с женой. Фото 1930-х гг.

Бабушка Наума Иоффе - мама его отца Абрама Зеликовича.

Бабушка Наума Иоффе - мама его отца Абрама Зеликовича.

Полковник Либин Лазарь Янкелевич погиб в 1944 г. под Витебском в боях за освобождение Беларуси.

Полковник Либин Лазарь Янкелевич погиб в 1944 г. под Витебском в боях за освобождение Беларуси.

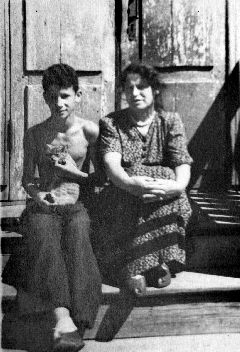

Мама Наума Иоффе Эстер Янкелевна с племянником на пороге своего дома. Фото 1950-х гг.

Мама Наума Иоффе Эстер Янкелевна с племянником на пороге своего дома. Фото 1950-х гг.

Иоффе (Либина) Эстер Янкелевна"

Иоффе (Либина) Эстер Янкелевна"

Тетя Соня, во время войны ее прятали на оккупированной территории русские люди, благодаря которым она выжила, с Наумом (слева) и Яковом Иоффе. Фото 1950-х гг.

Тетя Соня, во время войны ее прятали на оккупированной территории русские люди, благодаря которым она выжила, с Наумом (слева) и Яковом Иоффе. Фото 1950-х гг.

Бабушка Наума Иоффе с невестками и дочерьми

Бабушка Наума Иоффе с невестками и дочерьми

Абрам Зеликович Иоффе.

Абрам Зеликович Иоффе.

Фаня Беленькая, ее муж Самуил Беленький, отец и мама Наума Иоффе.

Фаня Беленькая, ее муж Самуил Беленький, отец и мама Наума Иоффе.

Ефим Беленький.

Ефим Беленький.

Алик и Нетта Либины.

Алик и Нетта Либины.

О

том, что на

центральной

площади

Городка, небольшого

районного

центра на

самом севере Беларуси,

на

мемориальном

кладбище, где

похоронены

солдаты и

офицеры

Советской

Армии,

погибшие при

освобождении

этих мест от немецкофашистских

захватчиков,

нашел свой последний

приют

могилевчанин

полковник Лазарь

Либин, я знал

с тех пор, как

познакомился

с его

племянником

–

председателем

Могилевской

иудейской

общины

Наумом Иоффе.

Он прислал

мне

фотографию

дяди, я

опубликовал

ее в книге

«Место его

уже не узнает

его…» Наум

собирается

передать в

Городокский

районный

краеведческий

музей кобуру

от пистолета

Лазаря

Либина,

которая с

послевоенных

времен

хранится в

доме как

семейная

реликвия.

Убежден, в

музее ее

примут с

величайшей

благодарностью.

После

долгих

сборов мы

наконецто

встретились,

и я записал

рассказ

Наума Абрамовича

о его семье.

Помог случай,

в Могилеве

праздновали

85летие со дня

рождения

писателя

Михаила Шульмана.

Наум

Абрамович

его ученик, а

я – не только

однофамилец,

но и редактор

журнала, в котором

Михаил

Иосифович

часто

публикуется.

До начала

вечера было

время. Наум

хороший

рассказчик,

слушать его

интересно.

Цепкая

память

сохранила многие

интересные

подробности,

рассказанные

старшими в

семье или

когдато

случайно

услышанные.

–

Лазарь Либин

– родной брат

моей мамы.

Они были из

бедной семьи.

Их отца в

Могилеве

звали Янкель

Чаусер,

потому что он

приехал в

город из

местечка

Чаусы. Был

кантором в

синагоге, а

вообще по

жизни –

портной. Старшая

сестра моей

мамы

говорила:

«Твой дедушка

хорошо умел

делать две

вещи: молиться

и детей.

Когда он шил

человеку

пиджак, он мог

его не дошить

ради такого

богоугодного

дела, как

зачать еще

одного

ребенка».

Естественно,

у такого

человека

была большая

семья, много

детей.

Старший

сын Илья

воевал в

Первую

мировую войну,

попал в

немецкий плен,

находился

какоето

время в

Германии.

После

революции

вернулся на

родину.

Власти

объявили

новую экономическую

политику

(НЭП), и

хваткие

деловые люди

снова

почувствовали

вкус к

активной жизни.

Илья открыл

булочную. У

них было чтото

вроде

семейного

подряда.

Пекли

вкусные

булки,

продавали их

и неплохо

зарабатывали.

Но

государство

косо смотрело

на тех, кто

умеет

работать,

стремится

хорошо жить.

Новую

экономическую

политику

«свернули». А

дядю вовремя

успели предупредить,

что надо

сматываться.

Он бежал в Америку,

оставив в

Могилеве

жену и дочь.

Со временем

им тоже

помогли

перебраться

за океан.

От

нас, детей,

скрывали это

в

послевоенное

время, –

рассказывает

Наум

Абрамович. –

Сами понимаете…

–

Понимаю, –

подтверждаю

я. –

Родственники

за границей

висели

пудовым

грузом на

ногах тех,

кто пытался

продвинуться

по служебной

лестнице,

вступить в

партию (а без

партии о

карьере и

мечтать было

бессмысленно).

–

Я узнал об

этом

случайно в

армии, –

смеется Наум

Абрамович. –

Мне майор из

восьмого отдела

сказал както,

что все обо

мне знает из

моего

«Личного

дела». Я дружил

с его сыном. И

майор

рассказал

мне о моих

родственниках.

Я приехал в

отпуск домой

и стал задавать

маме вопросы.

Она

испугалась. Я

говорю: «Чего

ты боишься, у

меня же есть

форма допуска,

значит,

проверили и

решили, что

все

нормально».

(По

прошествии лет

кажутся

странными

такие

разговоры, а

тогда было в

порядке

вещей.)

Следующий

по

старшинству

сын в семье –

Лазарь. В 1918

году он

записался в

Красную

Армию вместе

с другими

могилевскими

комсомольцами.

И всю свою

недолгую

жизнь

посвятил

военному

делу. Перед

войной уже

был

полковником.

Воевал практически

с первого дня

и погиб,

освобождая

Белоруссию, в

1944 году.

Перед

войной

Лазарь Либин

служил в

Минске в

штабе

Западного

военного

округа. Был

невысокого

роста, но очень

сильный. И

как все

сильные люди

– добрый.

Лазарь часто

приезжал в

Могилев

проведать

родителей.

Однажды шел

по городу в

гражданской

одежде.

Подходит к

нему молодой

парень,

грозит ножом

и

приказывает:

«Снимай пиджак!».

«Ну, раз ты

настаиваешь,

– ответил

Лазарь. – Я

сниму

пиджак». Он

снял пиджак,

а под ним был

наган. Лазарь

вытащил его и

говорит

грабителю: «А

теперь

пойдем со

мной». Тот

был уверен,

что его

отведут в

милицию, а

Лазарь

привел его

домой к

родителям. Он

поговорил с

молодым

парнем,

объяснил ему,

что его

налеты

обязательно

закончатся тюрьмой.

И сказал:

«Если ты

даешь мне

слово, что

останавливаешься

на этом, я не

стану ломать

тебе жизнь».

Парень

поклялся в

этом всеми

святыми, и

Лазарь

отпустил его.

В конце

тридцатых

годов,

незадолго до

войны, Сталин

устроил

кровавую

чистку в

командном составе

Красной

Армии. Лазарь

Либин оставался

в отделе

единственным

полковником.

Остальные

бесследно

исчезли, все

понимали куда,

и никто ни о

чем не

спрашивал.

Однажды Лазарь

Либин

приехал в

Могилев и

сказал своей

сестре

Эсфири, маме

Наума Иоффе:

–

Могут взять и

меня. Причем

со дня на

день. Я никогда

не был врагом

этой власти.

Она дала мне

все. Ты

знаешь, из

какой мы

семьи, – и я

стал

полковником.

Прошу тебя,

если со мной

чтото

случится –

помоги моим

детям.

Жена Лазаря

– Фира,

служила или

работала

вместе с мужем

в Штабе

Западного

военного

округа машинисткой.

В 1937 году в

Минске было

крупное совещание

военных, на

него приехал

маршал Тухачевский.

Перед самым

началом

совещания в машбюро

пришли двое и

пригласили

Фиру для

разговора в

отдельную

комнату. Ей

приказали:

«Печатайте,

что Вам

скажут». И

она напечатала

приказ об

аресте

Тухачевского.

«Если Вы хоть

слово

скажете, сами

понимаете,

что вас

ждет», –

сказали ей на

прощание.

Фира была ни

жива, ни

мертва. После

выступления

на совещании

маршал

Тухачевский

угощал всех

машинисток

конфетами.

«Это был

ужас, – вспоминала

Фира. – Я

взяла у него

конфету и побоялась

даже

посмотреть

на него».

После

совещания

Тухачевского

тихонько увезли…

Даже

если в

воспоминания

Фиры Либиной

вкрались

неточности

(прошло

столько лет,

и слышал я их

не из первых

уст), они и по

духу, и по

настроению

из того

самого

страшного

времени.

В доме,

где жили

Либины, был

арестован

военный,

полковник.

Его жену и

маленького

ребенка

через какоето

время

выселили из

квартиры. Не

положено

семьям

«врагов

народа» жить

рядом с

военными. На

улице был

сильный мороз.

Женщине

стало плохо с

сердцем. И

никто ей не

помог – она

умерла. Малыш

плакал, замерзал.

Соседи, еще

вчера

здоровавшиеся,

смотрели в

окна, и никто

не вышел, не

согрел

малыша, не

забрал к себе

домой. Ведь

скажут, что

пожалели

ребенка

«врагов

народа». А так и

самим до

ареста

недалеко!

–

Все это было

на наших

глазах, –

рассказывала

Фира

племяннику.

Перед

самой войной,

за месяц или

чуть больше,

произошел

странный

случай. Фира

услышала, что

в их квартире

ктото

плачет. Муж

был в детской

комнате. Фира

позвала его.

Лазарь вышел,

и она

спросила у него:

«Кто

плакал?».

Лазарь

ответил, что

ей показалось.

А когда

началась

война и он

ушел на

фронт, то в

одном из

писем

написал: «Помнишь,

ты услышала,

что ктото

плачет. Я

обманул тебя,

сказал:

«Показалось».

Плакал я,

знал, что

всех нас ждет

и что ждет

наших детей».

Думающие

люди, из

военной

среды,

понимали, чем

могут

обернуться

для страны

первые месяцы

и даже годы

войны. Хотя

большинству

людей

казалось, что

сильней

Советской

страны и

Красной

Армии нет.

Один раз

Лазарь Либин

взял свою

сестру Эсфирь

на военные

учения в

Минск. Она

видела, как с

неба прыгают

десантники,

как форсируют

водные

препятствия,

стреляет

артиллерия, и

когда началась

война, мама

Наума Иоффе

считала, что

она очень

быстро

закончится

сокрушительной

победой

Красной

Армии. Как

пели в песне:

«Мы врага

победим

малой кровью,

могучим ударом…»

Лазарь

погиб в самом

начале

военной

операции по

освобождению

его родной

Белоруссии.

Погиб на

войне и его

родной брат

Файва. Он успел

окончить

институт в

Ленинграде, и

был назначен

директором

училища в

родном Могилеве.

Было много

планов на

будущее, но

их перечеркнула

война.

Призван в

Красную Армию

в первые же

горячие дни.

Успел

написать

жене

несколько

писем. Файва,

как и все его

братья,

сестры, был

истинным

патриотом

страны, в

которой

родился и

вырос. В

письмах писал,

что,

вероятно, «мы

все ляжем на

поле боя, но и

враг тоже не

пройдет». Он

погиб в

тяжелейших

зимних

сражениях 1941

года под НароФоминском,

когда

решалась

судьба

страны, судьба

всего

человечества.

Жена

Файвы по

профессии

была зубным

врачом. Она

тоже ушла на

фронт –

добровольцем.

Пройдя всю

войну,

вернулась

домой. Детей

у них с

Файвой не

было. Но

второй раз

замуж она так

и не вышла.

Говорила, что

такого, как

Файва, больше

не найду, а

другого ей не

надо. В конце

жизни

эмигрировала

в

Соединенные

Штаты.

В

семье все

дети

стремились

учиться,

получить

образование.

Файва учился

в Ленинграде.

Однажды он

приехал в

Могилев на

практику на

завод имени

Димитрова.

Годы были

голодные, а

дома хоть

подкормить

было чем.

Парторгом

на заводе был

их дальний

родственник.

Так вот,

именно он

заявил в

НКВД, что раскрыл

участника

покушения на

С.М. Кирова, и

указал на

Файву.

Вероятно, у

парторга, как

впрочем, и

многихмногих

других, от

страха

развилась не

только

ущербная

бдительность,

но и такая же

фантазия. Он

заявил, что

Файва Либин

приехал в Могилев,

чтобы

скрыться от

следствия.

Либина

немедленно

арестовали и

посадили в

тюрьму. Моя

мама

бросилась

узнавать, в

чем дело, но с

ней

разговаривать

никто не

стал. Тогда

мама поехала

в Ленинград и

нашла

студентов, с

которыми ее

брат вместе

учился.

Студенты – в

этом

возрасте

людям, славу

Богу, мало

ведом страх –

человек

десять, приехали

на поезде в

Могилев, кто

по билетам, а

кто и зайцем

на крыше

вагона, пришли

в НКВД и

говорят: «Кто

участник

покушения на

Кирова? Файва

Либин? Это

недоразумение.

Он же все

время ходит в

одних штанах,

меняются на

них только

заплатки на

заднице». Вероятно,

в те годы

понятия

«бедность» и

«терроризм»

были

несовместимы.

Терроризмом

могли

заниматься

только

классовые враги,

а значит

богатые,

буржуи. И

аргумент о бедности

Либина был

очень

весомый.

Тогда

в институтах

был

коммунистический

метод

обучения.

Например,

один мог

сдавать экзамены

за всех.

«Мы

вагоны

разгружали,

кормили его,

– рассказывали

Файвины

однокурсники

в НКВД. – А он за

нас ходил,

экзамены

сдавал по

всем предметам.

А вы из него

делаете

участника

покушения на

Кирова».

В

конце концов,

Файву

выпустили из

тюрьмы. Вот

тогда

родственники

узнали,

какими

методами

следствие

добивалось

признаний.

Например,

Файву кормили

очень

соленой

селедкой, а

воды не

давали. Были

и другие

методы

воздействия.

Правда, начальник

сказал Файве,

когда того

выпускали из

тюрьмы:

«Можете

написать

жалобу на следователя,

а мы

разберемся».

Самая

старшая

сестра Рива

была очень

практичным

человеком, и

она

заставила

третьего

брата Изю

окончить

шоферские

курсы. «Эта профессия

в жизни

всегда

пригодится»,

– говорила

она и

оказалась

права, хотя

шофером Изя

никогда не

работал.

Когда

началась

война, Изю

призвали в

армию. Он был

младшим

политруком.

Жена и трое

детей сумели

эвакуироваться

на восток.

В

первые

месяцы войны

неподготовленные

к ней части

Красной

Армии на всех

фронтах испытали

горечь

поражений,

попадали в

окружения. Счет

пленных шел

на десятки

тысяч

человек. Попала

в окружение и

часть, в

которой

служил Изя

Либин. Они

сражались до

последнего. В

живых

оставалось

всего три

человека. Изя

обернул

вокруг тела

Знамя полка,

и они решили

пробиваться

к своим.

Добрались до

одной из

деревень,

зашли в дом,

где жила

одинокая старушка,

а та говорит:

–

Сыночки, куда

вы пришли.

Здесь же

немцы кругом?

Они

спрашивают:

–

А что нам

делать?

– У меня

детки воюют,

и муж воюет.

Остались их

вещи.

Давайте, я

вас в

гражданское

переодену.

Знамя

полка и

партийные

документы

они закопали под

деревом в

саду у

старушки.

Договорились:

разойтись в

разные

стороны и по

одиночке пробиваться

к своим. Так

будет больше

шансов

спастись.

Выжили все

трое

окруженцев, и

старушка

дождалась

Победы. Но у

каждого оказался

свой

тернистый

путь. Изя

попал к немцам.

Никто не

знал, что он

еврей.

Документов нет,

внешне не

похож. В

конце концов,

оказался в

концентрационном

лагере

военнопленных

во Франции.

Вот здесьто

и

пригодилось

его знание

автомашин.

Вместе с

одним французом

стал

ремонтировать

автомобили.

Однажды

француз

сказал ему:

«Немцам ктото

сообщил, что

ты – еврей.

Завтра тебя

расстреляют.

Убегай». В

концлагере

готовился

массовый

побег, и

заключенные

вырыли

подкоп. По

этому

подкопу Изя Либин

ушел на

свободу.

После долгих

мытарств

попал в

чешский

партизанский

отряд. Воевал

с фашистами.

Когда войска

Советской

Армии

освободили

Чехословакию,

обратился к

командованию

с просьбой вернуть

его на

службу. После

долгих

проверок вернулся

в Советскую

Армию

рядовым.

Воевал с Германией,

потом с

Японией.

В конце 1945

года Изя

приехал в

Ленинград,

туда же из

эвакуации

возвратилась

его семья. Казалось

бы, самое

страшное

позади, живипоживай.

Но Изю стала

регулярно

тревожить госбезопасность,

они

требовали

объяснить,

как он, еврей,

выжил в

немецком

плену? Он

рассказывал.

Ему не верили,

готовы были

обвинить в

самых тяжких

грехах.

Довели до

состояния,

когда Изя не раз

пожалел, что

смог выжить.

На помощь

пришла все та

же старшая

сестра Рива.

Она

сказала –

приди и

поставь

вопрос прямо:

«Или сажайте

или

отпустите». И

главное,

покажи, что

ты их не

боишься – за

тобой

никаких грехов

нет. Во время

очередного

допроса Изя

сказал

следователю,

что за себя

больше не отвечает:

может

ударить его

по голове

пресспапье,

и тогда хотя

бы будет

знать, за что

его посадят.

Следователь

в ответ

сказал чтото

очень

грозное. Но

после того,

как он встретился

со старушкой,

которая

узнала Изю и

подтвердила

его рассказ,

больше

Либина в госбезопасность

не вызывали.

Несмотря

на хорошее

образование,

военный опыт

и нехватку

кадров,

устроиться

на

квалифицированную

или

руководящую

работу он так

и не мог. Намекали

на «темное

прошлое».

Пошел работать

в театр.

Сначала

рабочим

сцены, потом

стал

бригадиром.

После

смерти

Сталина Изю

вызвали в

обком партии

и сказали,

что по

отношению к

нему была

допущена

несправедливость

и ему вернут

партбилет.

Либин

выслушал их и

ответил:

«Ничего мне

от вас не

надо. Дайте дожить

спокойно».

Он

умер, едва

выйдя на

пенсию.

Старшей

из детей была

Рива. Мы уже

упоминали о

ней. Характер

– кремень.

Если скажет

слово – не

отступит от

него. С

детства была

на улице

вожаком, ее

боялись

мальчишки.

Хотя, глядя

на нее,

трудно было

это предположить.

Маленького

росточка,

худенькая. Жизнь

у нее

сложилась

очень тяжело.

Чтобы прокормиться,

в молодости

чемто

торговала. Во

время

Гражданской

войны попала

к деникинцам.

Ее «ставили к

стенке», но в

последний

момент

приказ о

расстреле

отменили. Она

тонула в

реке, но

сумела

выбраться.

Приехала

в Ленинград.

Этот город

всегда манил

евреев из

белорусских

местечек. Им

казалось, и,

наверное, не

напрасно, что

в Ленинграде

они смогут

хорошо

устроиться,

получить

квартиру или

хотя бы

комнату.

Рива

вышла замуж,

родила двоих

сыновей.

Надо было

получать

какуюто

профессию,

работать.

Рива пошла на

курсы.

Однажды

преподаватель

обратил

внимание, что

она ничего не

записывает.

Она призналась,

что она

неграмотная,

но просила

оставить ее

на

профессиональных

курсах. Матери

двух детей

пошли

навстречу.

Как же был

удивлен

преподаватель,

когда на

экзамене Рива

чуть ли не

слово в слово

повторила

его лекции. У

нее была

феноменальная

память. И преподаватель

уговаривал

ее дальше

учиться.

Оба

сына Ривы

ушли на

фронт. Потом

призвали и

мужа, он

работал в

какойто

кустарной

мастерской.

Не вернулся с

фронта муж,

под Старой

Руссой

погибли оба

сына. Дети

были очень

одаренными

ребятами.

Один на

фронте был бронебойщиком,

другой –

младший

лейтенант.

Рива перед

смертью

часто

говорила:

«Мужа жалко,

но почему у

меня погибли

оба сына? Если

бы был Бог, он

хотя бы

одного мне

оставил».

После

войны Рива

переехала в

Могилев, помогала

растить

детей

младшей

сестре Эсфири,

так как не

могла жить в

Ленинграде,

где ей все

напоминало о

погибшей

семье.

И

другая дочь

Янкеля –

Года, была

женщина с характером.

Муж у нее

работал

извозчиком, физически

очень

крепкий,

немногословный

человек. Во

время

сталинских

чисток его

посадили, за

что – никто

не мог

понять. Когда

он вернулся

из тюрьмы,

Года у него

спросила:

«Лейвик, за

что ты

сидел?» Он

отвечал: «Я

восемь лет думал,

так и не

понял».

Началась

война.

Извозчик

Лева ушел на

фронт и

погиб.

У них

росли дети

Борис и

Додка. Борис

еще в школе

увлекался

немецким

языком и

хорошо его знал.

Был

физически

очень

крепкий. Его

призвали в

армию в 1940 году,

служил в

Прибалтике. А

потом вдруг

бесследно

исчез, но

маме все время

платили за

него пенсию.

Как Года ни

добивалась,

не могла

узнать, где

ее сын. И

только в

конце войны

ее известили,

что Борис в

Ленинграде.

Она

немедленно

отправилась

туда. И

обнаружила

его с

сиделкой. У

сына был

перебит

позвоночник.

Так Года и

осталась при

нем в

Ленинграде.

Оказалось, что

сын был

разведчиком,

но больше

ничего он не

рассказывал.

Борис

был очень

мужественным

человеком, готовым

сражаться с

судьбой и

выигрывать эти

сражения. Он

поступил на

учебу в

мединститут.

Стал

передвигаться

с помощью

протезов.

Выучился на

врачапсихиатра.

Лечил людей

гипнозом.

Женился

поздно.

Родилась

дочка. В

середине 70х

годов Борис

неожиданно

для всех

родственников

с семьей

уехал в

Израиль.

У еще

одной сестры

– Фани, муж

Самуил

Беленький,

был в годы

Великой

Отечественной

войны уже не

призывного

возраста. Его

взяли на

службу в

милицию

города Куйбышева.

Человек он

был

абсолютно

гражданский.

Пистолет

прятал дома,

боялся, что

его отберут,

а в кобуру

вкладывал

свой обед.

У

Фани и

Самуила

росли двое

сыновей: Ефим

и Гера. Ефим

окончил

мединститут

и заведовал

отделением

ренгенологии

в

Бехтеревском

институте.

Гера был

парнем со

странностями.

Он все время

о чемто

думал, не

замечал

людей, не

здоровался с ними.

Однажды его

друг приехал

из Москвы и рассказал

ему о какойто

математической

задаче, над

которой им в институте

предложили

подумать

летом. Эту задачу

не могли

решить

титулованные

математики. И

Гера ее

довольно

быстро решил.

Его приглашали

в Москву в

институт

учиться, преподаватель

даже

приезжал,

чтобы

убедить его,

но Гера

никуда не

поехал. Попрежнему

ходил и о чемто

думал, ни с

кем не делясь

своими

мыслями. Гера

погиб в годы

войны в

Куйбышеве,

находясь в

кузове

перевернувшейся

машины.

Младшей в

семье была

мама моего

собеседника

Наума

Абрамовича

Иоффе –

Эсфирь

Янкелевна.

В

восемнадцать

лет ей из

мешковины, покрашенной

в красный

цвет, сшили

первое платье.

Это был наряд

на выход.

Современные

дизайнеры

считают это

вершиной

творческой

фантазии, а

тогда такие

платья шили

от крайней

бедности.

Эсфирь

окончила 10

классов, фабричнозаводское

училище,

работала

плановиком

цеха на

могилевском

заводе имени

Димитрова. В

июле 1941 года с

последним

эшелоном, вывозящим

заводское

оборудование,

беременная первым

сыном,

эвакуировалась

на восток.

Янкель

Либин, отец

большого

семейства, не

хотел никуда

уезжать из

Могилева. Он

сказал, что

помнит

немцев по

Первой

мировой войне

и ничего

плохого они

ему не

сделают.

В

это время в

дом прибежал

муж Эсфири –

Абрам Иоффе.

Его оставили

закапывать

оборудование,

он

отпросился и

пришел

проводить

беременную

жену.

Тестю

Абрам сказал:

«Что Вы делаете?

Дочь не

поедет без

Вас. Немцы

придут и на

Ваших глазах

будут ее

убивать». И

Янкель согласился

на отъезд.

Они взяли с

собой только

самые

необходимые

вещи. Решили,

что уезжают

ненадолго,

потому что

немцев скоро

разобьют.

Абрам

Зеликович,

муж Эсфири,

добрался до

Куйбышева

сам. Человек

он был с очень

плохим

зрением, и в

армию его не

взяли.

В

41м году

родился Наум,

в 44м еще двое

братьев. Один

умер через

месяц после

родов, другой

– Яков погиб

в 34 года.

Эсфирь

Янкелевна

дожила до 90

лет.

Дети

Янкеля Либина

всегда

считали

своей

родиной

Могилев. И в

послевоенные

годы, где бы

они ни жили,

непременно

летом

собирались

здесь. Да и,

кроме того, в

Могилеве был

свой

собственный

дом, огород,

все же

немного

сытнее.

Прошли

годы, сегодня

дети и внуки

Янкеля Либина

живут в

разных

странах мира:

Беларуси,

России, Латвии,

Израиле, США

и, возможно,

даже не знают

названия

местечка

Чаусы, откуда

приехал в

Могилев их

предок…

Записал

Аркадий Шульман

Фотографии из семейного альбома Иоффе Н.А.