Станция возле Тамбова

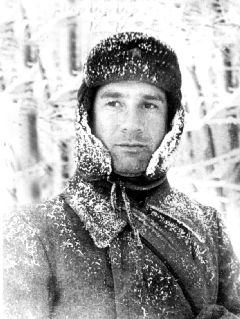

Владимир МЕХОВ

Владимир Львович Мехов родился в 1928 году. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. В журналистике с 1946 года. Работал в газетах 'Чырвоная змена', 'Лiтаратура i мастацтва', на Белорусском радио. Первая книга вышла в 1958 году. Автор 14 книг на белорусском и русском языках. Им написаны исторические повести, рассказы. Пьесы Владимира Мехова ставились на сцене Минского театра юного зрителя. Автор многочисленных радиопьес и радиопостановок. Плодотворно работает в документальном кино. По сценариям Владимира Мехова сняты 28 документальных фильмов, сейчас снимается новый фильм. За работу в документальном кино удостоен Государственной премии Беларуси. Постоянный автор журнала 'Мишпоха'.

В первые

месяцы самой страшной из войн минувшего столетия наша семья очутилась в

беженстве в Тамбове. И пасмурным сентябрьским предвечерьем сорок первого года

близ этого города я в последний раз видел своего отца. Втроем с матерью и

младшим братишкой мы приехали на пригородную станцию, подле которой

формировался добровольческий батальон, куда одним из рядовых был зачислен отец.

Названия той станции я давно не помню. Помню

только стандартное тесное строение с грязно-желтыми проплешинами в некогда

светло-коричневой внутренней покраске, закрытое окошко билетной кассы,

толпившихся, тем не менее, возле нее усталых женщин с узлами и

плетенками-баулами. Помню далее разнодеревье леса, в

котором разбросаны были замаскированные палатки и обычные шалаши

сформированного батальона (палаток, объяснил отец, не хватало).

Наголо остриженный, похудевший, с обветренным

потемневшим лицом, отец весело рассказывал всякое разное. Про то, например,

какое, неожиданно вкусное, хоть и диковинное по составу, получилось накануне у

него с товарищами по караулу варево из овощей и лесной зелени.

Мама, слушая это, грустно улыбалась. Столько лет

она остерегалась обострений отцовской язвы. Столько лет строго следила за его

диетой. Да еще сегодняшним утречком, собираясь сюда, обменяла на рынке

последние свои более-менее сносные туфли на баночку творога, полфунта масла и

бутылочку меда, чтобы отец хоть день-два поберегся, не забывал о своей хвори. А он про варево бог знает из чего...

Не знаю, как отцу, а мне было тяжело смотреть на

маму. Всю свою коротенькую жизнь я всегда видел ее элегантно одевавшейся,

привыкшей к определенному уровню комфорта, обеспеченности, а если озабоченной,

то только нашим с братом или мужниным нездоровьем.

Теперь же на ней был одет, как память о недавнем материальном благополучии, подвыгоревший, но пристойный еще жакет из английской шерсти

– в нем она прошла дорогу от пылающего Минска да Могилева, однако обута она

была в мои мальчиковые башмаки. Единственную пару ее

туфель рыночная чародейка-торговка превратила в небогатый наш гостинец отцу –

вернее, сказочно богатый по тому суровому времени.

Разумеется, мама не поведала отцу, во что ей

гостинец обошелся. Она вообще напридумывала невероятного о том, как мы сытно живем, как обеспечены всем

необходимым. По ее словам, добрые люди из некоей заботливой организации

привезли нам и овощи, и одежду, и дрова. Только и болит ей

душа об отце – следовало из рассказывавшегося, других хлопот она не знает.

Я слушал, молчал и боялся, чтобы отец не

заметил, как мучительно глотаю слюну. Потому что глаза мои, как ни отводил их,

упорно поглядывали под кустик, куда поставлены были творог и мед. Все-таки с

утра ничего не ел. Да и утром подкрепился лишь жиденьким супчиком.

Показалось мне тогда – а теперь я в этом уверен,

– что и отец понимал: мама ему рассказывает байки. Но он удовлетворенно кивал

головой, уточнял, завезли нам осинник или березняк, озабоченно морщил лоб,

прикидывая вместе с нами, куда лучше засыпать привезенный нам картофель. Он

хорошо знал маму. Видел, как хотелось ей, чтобы он за нас не волновался. И

разыгрывал вместе с нами спектакль: делал вид, будто действительно не

волнуется. Чтобы было, как ей того хотелось.

Позднее я переживал, что не сказал тогда отцу

каких-то хороших слов любви. Я ведь действительно очень его любил – как только

можно подростком любить доброго, умного и мужественного отца. Беда, не умел

этих слов говорить – мне было тринадцать лет. А

сказать что-то нужно было.

Потом отца позвали. И на самый

последок я еще увидел его в строю: их рота промаршировала на вечерние

занятия...

В те первые месяцы войны приход поезда по

расписанию удивил бы даже больше, чем теперь опоздание. Неожиданные воинские

эшелоны и непредвиденные изменения в их маршрутах постоянно нарушали

предусмотренный график. Мама только вздохнула, узнав, что пассажирский,

которым намеревались мы вернуться домой, прибудет неизвестно когда. Набравшись

духу терпеливо ожидать, мы примостились на скамье в станционном помещении.

Женщины с измученными и упрямыми лицами

по-прежнему дремали на узлах у закрытой кассы. Красноармейцы (солдатами их

начали называть позднее) из останавливавшихся эшелонов забегали с чайниками и

котелками. Неподалеку в скверике с переломанным штакетником и вытоптанными

газонами гудела, перекликалась, сквернословила большая команда мобилизованных.

Были это, надо думать, мужчины из близлежащей

местности, только-только покинувшие дома. В подпоясанных

чем попало пиджаках и ватниках, с лохмами из-под шапок, с хмельными после

горьких проводов глазами – как явственно мне они помнятся!

Со многими мужчинами сидели женщины. Время от

времени они начинали причитать, и тогда замороченный молоденький лейтенант,

начальник команды, забегал в помещение и ошалело

барабанил в окошко дежурного по станции, отчаянно заклиная, чтобы тот куда-то

позвонил и, бога ради, еще раз спросил, подадут ли, наконец, вагоны.

Но стемнело, а вагонов не подавали. Нашего

поезда – тоже. И вдобавок ко всему прорвало ливнем.

Должно быть, во весь век того станционного

строения никогда не втискивалось под его крышу сразу столько народу, сколько

тем неласковым вечером. Станцию буквально распирало от набившихся людей.

Дежурный даже испуганно высунул голову выше перегородки, отделявшей его

аппараты и кассу от остального помещения, и сипло завопил:

– Полегче! Полегче! Стенку и дверь снесете!

Но в ответ ему только заржали:

– Гля, выскочил – как

в цирке, ей-богу!

Мать моя имела неосторожность попросить податься

немного назад детину в бушлате из шинельного сукна. Он

почти наваливался боком на нее и тяжело дышал перегаром, а на руках у матери

спал мой пятилетний брат.

Детина поначалу поднатужился,

выпрямился и на полшага отодвинулся от мамы, опершись рукой о стену над ее

головой. Но позади недовольно заворчали:

– Потише, медведь!

И детина, разглядев

заплывшими хмельными глазами городской мамин жакет, не очень сочувственно

отозвался:

– Да здесь, вишь,

барыня, понимаешь, боится, что барчонка побеспокоим!

Он разглядел только мамин жакет – мужских

башмаков на ее ногах и черноты, неотмываемо въевшейся

в морщины и поры маминых рук за три последних месяца, не увидел...

Теперь я понимаю: людей, набившихся в помещении,

переполняли в те минуты горечь и озлобление. На мучительную неустроенность

ночи, на тревожную неопределенность завтрашнего, на

весь белый свет, в котором творится такое непотребство. Чтобы хоть чуть

освободиться, им нужно было выплеснуть, непременно выплеснуть накипевшее в

сердцах. На кого – все равно. Попались на глаза мы – значит на нас. Я понимал

это немножко и тогда. Но мне было тринадцать лет, я впервые столкнулся с такой

неукротимой, недружелюбной и несправедливой стихией, и оттого, что понимал ее

истоки, мой страх не становился меньшим.

Словечка “барыня”, брошенного шинельным

бушлатом, было достаточно.

– Понаехало вас на наши головы! – заверещала еле

видная нам мордастая молодуха. – К базару из-за вас не

подступиться – денег понавезли мешками!

– Они тут жировать будут, а наши мужики под пули

за них иди! – подхватила еще одна, уже совсем нам не видная.

Мама, сидевшая до того с сухими глазами и

сжатыми губами, не выдержала. Оскорблялась ведь не только она – оскорблялся

отец!

– Ваш муж не меня, а вас с вашими детьми идет

защищать, – строго, даже немного назидательно, хоть и дрожащим голосом, сказала

она. – И притом ваш еще только идет воевать, а мой уже

давно на фронте!

Мама солгала. Солгала с наивным расчетом, что

эти люди посочувствуют женщине, чей муж уже там, в опасности, ожидающей завтра

и их. Солгала совсем немного: ей ведь действительно суждено

было через несколько недель прощально поцеловать отца у теплушки, в которой

отправится он на передовые позиции под Харьков, а еще пять месяцев спустя

получить от незнакомой крестьянки из-под Белгорода (отца определили к ней

постояльцем) письмо с сообщением, какого ожидали и боялись в войну почти в

каждом доме.

И все-таки даже самая маленькая, даже святая

ложь чем-то неуловимым всегда звучит неубедительно, с фальшивинкой.

Очевидно, именно поэтому шинельный бушлат присвистнул и передразнил:

– На фронте... В Кирсанове на станции твой муж!

В Кирсанове со шматьем, вот где!

Кирсанов – это городок по-соседству,

чуть подальше от Тамбова за местом, где мы находились.

Злые насмешливые голоса продолжили услышанное:

– Да куда теперь ни ткнись,

повсюду они, картавые! Пошлешь их воевать!..

У меня никогда не было проблем с произношением

звука “р”. Но я великолепно понял, что имелось в виду

сказанным, как выплюнутым. Сердце обмерло от обиды, от стыда, от беспомощности.

Я вспомнил прочитанные годом ранее, на всех книжных прилавках лежавшие перед

войной, романы Вирты об антоновском мятеже. Вспомнил,

что именно на Тамбовщине полыхало это подлое, как изображено было в романах, кулацкое восстание. Ведь только

через много-много лет узнаю, что было оно закономерным отчаянным крестьянским

бунтом против ограбления новой властью. Но при знании лишь написанного

лауреатом Сталинской премии Виртой мне захотелось

крикнуть что-либо вроде: “Вы все здесь бандиты, как Антонов!” Да не хватило

силы и – что греха таить! – обычной смелости.

...Проснулся мой брат. Недоуменными испуганными

глазами вперился в незнакомых, не очень симпатичных

дядек, кричавших на разные голоса нечто невразумительное, но явно злое. На

всякий случай, плотнее прижался к матери.

И это его движение подействовало на шинельного бушлата как струя

холодной воды:

– Хватит, братва,

поговорили, – сказал детина, повернув, насколько можно было, голову назад,

туда, где не стих еще издевательский галдеж. – Разбудили малого.

Испугался.

К моему удивлению и облегчению, галдеж пошел на

спад, а спустя минуту-другую умолк вовсе. Мордастая

молодуха и еще несколько женщин натужно потянулись вверх, чтобы через плечи

мужчин взглянуть на брата: женское любопытство живуче независимо от

обстоятельств! Удовлетворившись, мордастая шепотом

кому-то сообщила:

– Глазенки, что уголечки,

– черные-черные!..

Мама моя, как, впрочем, каждая мать, счастливо

улыбалась, если малыш ее кому-нибудь нравился. Тем более,

что братишка очень похож был на отца. Но тогда, услышав шепот мордастой, оставалась сидеть с окаменевшим лицом, сухими

глазами, сжатыми губами.

Не открываю Америки, и все-таки еще раз отмечу

удивительное умение человека приспосабливаться к самым неблагоприятным

условиям. На улице четвертый час не утихал ливень, в помещении станции трудно

было пошевелиться, тяжело дышать, над головами все гуще становилась смесь сизого

табачного дыма и пара от нагретой сырой одежды. И, тем не менее, люди как-то

устроились есть. Зачавкали, захлебали рты... Или это

мне только послышались такими противными звуки, от

которых у меня закружилась голова, засосало в груди, помутилось в глазах? Я был

голоден, как я был голоден! Я просто не мог смотреть на детину

в шинельном бушлате, рвущего зубами молодое, с розовыми прожилками сало, – у

меня сразу выступали слезы.

Брат мой смотрел на это сало глазами, каких я

никогда у него не видел. Какими-то онемевшими, если

можно так сказать про глаза. В свои пять лет, он знал, что просить – стыдно. Но

он ведь тоже был голоден.

Он наклонился к маминому уху и стал ей что-то

шептать. Я не слышал, но хорошо понимал – что. Мама прижала его к груди, и лицо

ее болезненно дернулось.

И вот здесь шинельный бушлат тронул меня за

плечо. Я приподнял глаза.

– Ты что – шамать

хочешь?

И я – я, вместо того, чтобы гордо отказаться от

милостыни, к тому же, от милостыни человека, только что нас оскорблявшего,– я

позорно опустил голову.

– Да они ведь голодные! – тихо и почему-то

озабоченно произнес шинельный бушлат. – Как шакалы, голодные!

Сравнение он выбрал, конечно, не самое

тактичное. Но оно не вызвало подтруниваний. Наоборот, на нас обратились, хоть

немного недоверчивые, но сочувственные взгляды.

– И правда, голодные. И

малый. Смотрит как, господи! – шлепнула себя ладонью по губам мордастая.

Она толкнула мужчину перед собой: “Подвинься,

фигура!” – и сунула братишке, как теперь вижу, картофельный пирожок с мясом.

Брат схватил пирожок обеими ручками, будто боясь, что отнимут.

Голос матери дрогнул, но она возразила:

– Не надо. Потерпит.

Мордастая глянула на нее с

упреком:

– Гонористая очень! Не

слушай, маленький, ешь!

Из рук в руки, как билеты в трамвае, нам начали

передавать еду. Яйца и хлеб, мясо и завернутые в капустные листья картофельники. Брат насытился скоро, а я все глотал и

глотал, понурив голову, чтобы никто не видел моих слез.

Только мать ничего не ела и сидела по-прежнему с

сухими глазами и сжатыми губами. Шинельный бушлат раза два ей сказал:

– Может, и вы проглотили бы чего-нибудь?

Мама молчала.

Только когда успокоился, наконец, ливень, и

когда с улицы раздался голос лейтенанта: “Команда, выходи строиться! Посадка!”

– только тогда она взяла с моих рук кусочек мяса.

Шинельный бушлат вздохнул. Мне показалось – с

облегчением.

– Вы... это... не держите на нас зла, – произнес

вполголоса. – Сами понимаете, беда – она недобрая... Дай вам бог дождаться

своего мужа.

И тяжело двинулся с остальными к выходу.

А мама заплакала. Навзрыд. Не стесняясь.

По-бабьи.

***

Тот вечер я хорошо помню всю свою достаточно уже

долгую жизнь. И я никогда не тороплюсь сказать о человеке: вот этот скверный,

черствый, грубый, а этот – наоборот.

Впрочем, я снова не открываю Америки. Я только

рассказываю, как открывал ее для себя.

Владимир

МЕХОВ