Главный герой книги - могилевские евреи

Александр Литин

Ида Шендерович

Инна Герасимова

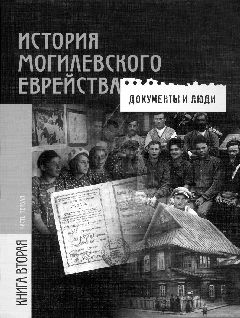

На исходе 2006 г. увидела свет первая часть второй книги, посвященная истории могилевского еврейства1. Читатели, успевшие познакомиться с первым томом, изданным в 2002 г., были уверены, что важная и необходимая работа будет продолжена, и эти ожидания подтвердились.

Опубликована вторая часть книги об истории могилевского еврейства, но не закончилась сама история евреев Могилева. Готовится к изданию третья часть книги, где читателя ждут не самые легкие темы: репрессии 30-х и 50-х гг., Вторая мировая война, послевоенное время и современная жизнь. Есть еще время что-то добавить или исправить. Мы ждем Ваши отклики о второй книге, согласие и несогласие, добавления к прочтенным материалам и новую информацию, касающуюся вышеназванных тем.

Успех

книги обеспечили не только новое прочтение хорошо

знакомых сюжетов, но и независимый подход в оценке архивного материала, широко

представленного на ее страницах.

Главный

герой книги – могилевские евреи, незаслуженно забытые в послевоенной истории

Белоруссии. Идеологические установки, выхолостившие достижения еврейских

тружеников в экономике, культуре, науке, искусстве, просвещении, системе

управления, финансовой и других сферах, оставили место только абстрактному понятию

“жители Могилева и Могилевской области”. Обезличенная история надолго стала

скучной и неправдоподобной.

Преодолеть

рифы забвения могли только подвижники, взвалившие ношу, от которой отказались

профессиональные научные структуры.

Первая

часть второй книги о евреях Могилева представляет собой коллективный труд

авторов, объединивших усилия, чтобы восполнить один из многочисленных пробелов

в истории евреев Белоруссии.

Инициатору

и вдохновителю проекта Александру Литину, человеку с

широким кругозором, неспокойной душой и большой внутренней культурой, удалось

собрать широкий круг единомышленников. Профессиональные историки и журналисты,

краеведы и учителя, библиотекари, работники культуры и преподаватели вузов,

музейные сотрудники, инженеры, врачи – все, кто остается не равнодушным к

истории Могилева, ощущает в себе дыхание малой родины.

Эти

люди задались целью вернуть из небытия исчезнувшие имена, показать цену иллюзий

общества “всеобщего благоденствия”, которое намеревались построить любой ценой.

Авторы книги живут сегодня как в Беларуси, так и за ее пределами – России,

Украине, Литве, Польше, Германии, Голландии, США и Израиле.

Двадцатые

и тридцатые годы XX столетия, о которых идет речь в новом издании,

необыкновенно важны для понимания пути, пройденного советским еврейством, для

понимания трагедии Холокоста.

Первая

глава “Общественно-политическая и культурная жизнь” предваряет всю книгу

кратким описанием освещаемых событий.

Сохранена

в основном структура первого тома, когда текст “перебивается” множеством

иллюстраций и вставок. Но появились новые рубрики: “Из воспоминаний” и “Из

могилевских газет”, что позволило привести дополнительные сведения, передать

дополнительные тонкости и нюансы темы, не ломая авторский материал. С этой

целью пришлось географически отойти от Могилева в материалах, касающихся

еврейского земледелия и местечек.

Новое

издание выгодно отличает подробный алфавитный указатель, а вступление и

послесловие представлены параллельно на русском и

английском языках. Большое количество

фотографий, документов и рисунков позволяет глубже погрузиться в

описываемую эпоху.

В

историографии Могилева и Могилевской области ранее не рассматривались вопросы,

касающиеся роли еврейской секции при уездном, окружном комитетах Компартии

Белоруссии. Широкому кругу читателей очень мало было известно о еврейских

организациях, союзах и партиях, сионистах и бундовцах из Могилева. Сохранились

только поверхностные и отрывочные сведения о религиозной еврейской жизни и

борьбе советской власти с синагогой и хедерами. Большое впечатление оставляют

главы об участии евреев в хозяйственной жизни города и области. Читатели узнают

о землеустройстве и еврейских колхозах, как несостоявшемся эксперименте,

предшествовавшем всеобщей коллективизации сельского хозяйства. Глава о сталинских

чистках и репрессиях, исполнителями и жертвами которых большевики сделали

евреев наряду с белорусами и русскими, раскрывает трагедию, которая не знала

национальных границ.

Уникальной

может считаться глава о местечках Могилевщины.

Последствия революции, погромы Гражданской войны и изменения экономического

уклада размыли основу местечка, а после того, как еврейская традиция была

поставлена под сомнение, распад общины оказался неизбежным.

Глава

о роли могилевских евреев в области образования, культуры, науки и

здравоохранения показывает, каких высот можно было достигнуть даже в рамках

сталинской модели социализма, отрицавшей большую часть общечеловеческого опыта,

накопленного в предыдущую историческую эпоху.

Украшением

книги стали многочисленные воспоминания и материалы из области семейной

истории, которой так опасалась официальная советская историография. Куда ни

копни: тот был против большевиков, тот – сослан, арестован или расстрелян.

Читатели познакомятся с рассказами детей о своих родителях – Соломоне Лурье,

Анатолии Лурье, Моисее Бабине, Илье Славине и других, что позволит

почувствовать аромат времени.

Задача,

поставленная авторским коллективом, оказалась настолько широкой, а собранный

материал – богатым и уникальным, что редколлегия уже планирует третий том

“Истории могилевского еврейства” (посвященный репрессиям, Второй мировой войне

и послевоенному времени), срок издания которого зависит от наличия или

отсутствия средств.

Могилевский

опыт реконструкции исторического прошлого Белоруссии можно принять как пример

для подражания. Чем скорее у него появятся последователи из других регионов

республики, тем больше следов еврейского присутствия удастся сохранить.

Необходимо успеть разыскать, запечатлеть и осмыслить еще неизвестные носители

народной памяти, которая составляет ту гордость, без которой невозможно

объективно оценить пройденный путь.

Леонид Смиловицкий,

доктор исторических наук

Незаконченные

“разборки” – приговор вынесен историей…

На

одной истории, связанной с периодом оккупации Могилева в

Через

пару недель после оккупации города произошли первые “разборки” прошедших

событий. По воспоминаниям Лелевича, в московской гостинице “Флоренция”

собрались некоторые члены Могилевского губисполкома.

Бурное совещание “касалось, главным образом, вопроса о беспорядочной эвакуации

Могилева”. Каких-то конкретных решений, по-видимому, принято не было. По

крайней мере, нам об этом ничего не известно.

О

дальнейших расследованиях можно почерпнуть некоторые сведения из протоколов

Могилевского губисполкома “мстиславского

периода” (ГАМО, ф.232, оп.1, д.1). Уже на заседании от 24 марта, когда губисполком находился еще в стадии организации, товарищ

председателя бывшего исполкома Давид Гуревич высказал мнение, что такая

преступная эвакуация являлась следствием сложностей во взаимоотношениях между губисполкомом и ЦЕКОДАРФом.

Организационное бюро губисполкома создало первую

комиссию по расследованию действий должностных лиц и послало ее в Россию по их

следам. На V Чрезвычайном съезде Советов Могилевской губернии был заслушан

доклад о преступной деятельности ряда членов губисполкома

и ЦЕКОДАРФа, по отношению к которым были выдвинуты

обвинения в хищении народного достояния и, фактически, в грабеже банковских

ценностей и денег из городского бюджета. Их действия были признаны “позорными и

преступными”, а в принятой резолюции сообщалось о решении избрать следственную

комиссию, которая должна действовать в контакте с первой. Ей были даны

неограниченные полномочия на проведение допросов, арестов и обысков. За помощью

решили обратиться и к центральной власти. Арестованных намечалось представить

“пред очами” нового губисполкома, и, если их вина

будет доказана, отдать суду Ревтрибунала.

На

заседании исполкома 5 апреля было решено направить одного его члена в Орел за

деньгами, вывезенными туда ранее. От членов бывшего исполкома следовало

истребовать отчеты о расходовании средств.

Заседание

8 апреля было почти полностью посвящено заслушиванию отчета членов первой

комиссии, прибывших из Орла. Как оказалось, ко времени их прибытия члены ЦЕКОДАРФа Рямо и Флеровский были хозяевами города. Естественно, узнав о

миссии прибывших, они не сильно способствовали

расследованию, а напротив, пригрозили им арестом. Тем не менее, чуть позже Флеровский (почему именно он, не совсем понятно) был вызван

в Москву и там арестован Троцким. Еще было выяснено, что несколько членов

исполкома получили уже в Орле от бывшего председателя Гольмана

по 1000 рублей для возвращения в Мстиславль. Однако,

по непонятным причинам, кроме Пинскера, который ко времени “разборок” был уже

секретарем нового губисполкома, никто туда так и не

выехал (при этом были еще добавлены пикантные подробности о том, что переодетый

в женское платье Гольман по-прежнему скрывался в

Орле).

Члены

же комиссии отправились из Орла в Москву, которая, в лице секретаря Центрального

исполкома Аванесова, встретила их совсем неласково. По их версии, такой

холодный прием был результатом наушничества уехавшей в Мстиславль

той “кучки людей”, которая осталась в Москве.

Была

выяснена судьба аккредитива на 250 тысяч рублей, находившегося у бывшего

комиссара исполкома Колмановского. Деньги были обналичены в Рязани, после чего

170 тысяч были переданы Брильону на условиях

возвращения. Остальные же ценности и деньги, вывезенные из Могилева, были

частично сданы в ЦИК, частично – в Областной комитет (в Смоленске), а то, что

оказалось в Орле, – в Центральный банк.

Своими

действиями члены комиссии, по их словам, добились все же ареста бывших членов губисполкома, находившихся в Москве. Однако перевезти их в Мстиславль не удалось из-за “недружелюбного” отношения

членов ВЦИК, который создал собственную комиссию для расследования.

К

вопросу эвакуации исполком вернулся 1 июня

Дальше

архивные данные обрываются. Что же стало с виновниками позорной эвакуации из

Могилева? Похоже, что уголовное преследование прервалось, толком и не

начавшись. Каждый из них прожил свою жизнь так, как и было предначертано ему

судьбой, без особого вмешательства Чрезвычайной комиссии. Отрывочные данные из

воспоминаний и газетных публикаций позволяют с различной степенью точности

установить, как закончилась жизнь некоторых из них. По

сообщению газеты “Соха и молот” за 8 июня

Александр Литин

Доктор

Лурье – легенда довоенного

Могилева

Видным

врачом в Могилеве в довоенное время был Исаак Анатольевич Лурье, о жизни

которого до

В

ходе работы над книгой нам пришлось опрашивать многих людей, проживавших в

Могилеве до войны. В их воспоминаниях об известных людях города часто

встречаются рассказы о докторе Лурье. Большинство из наших респондентов в те времена

были детьми и не были знакомы с ним лично, но обязательно слышали о чудаковатом

еврейском докторе.

Он

жил в большом красивом собственном деревянном доме в переулке Коперника – по

левой стороне современной улицы Миронова.

Доктор,

которому было в конце 30-х больше 60 лет, сохранял барские привычки и никогда

не ходил на прием пешком. Еще в

Авторитет

доктора Лурье был непререкаем. К нему обращались, когда нужна была особая

серьезная медицинская консультация.

У

Лурье, как и у других врачей, была определенная ставка гонорара за визит, но,

приходя к пациенту, по обстановке квартиры доктор определял достаток хозяев. А

когда ему вручали плату, если квартира была богатая, возмущался: “Я не нищий,

что Вы мне такую жалкую милостыню подаете!”. Сконфуженные родственники больного

с извинениями добавляли еще несколько рублей. Если же обстановка была скудной и

больной жил в бедности, то от гонорара отказывался: “За кого вы меня

принимаете? Я денег не беру и лечу бесплатно!”.

Визит

Лурье к пациенту, как правило, оценивался в 30 рублей – деньги немалые, но тот,

кто был в состоянии его вызвать, денег не жалел. Если в семье кто-то серьезно

болел, люди были готовы на все, только бы Лурье осмотрел больного. Говорили,

что диагноз, который ставил Лурье, был всегда точен без всяких анализов.

Иоффе

Наум Абрамович рассказывал, что, когда умирала его бабушка, мамина мама,

ее дочка, тогда еще совсем девчонка лет 16–17, очень кричала: “Мама, не

умирай!”. Позвали доктора Лурье. Он всегда, когда приходил к больным, первым

делом открывал форточки. Лурье посмотрел на бабушку, а потом отозвал маму в

сторонку и говорит: “Что же ты, девонька, наделала... Ты свою мать “откричала”, не дала ей умереть, и теперь ей еще месяц

мучаться”. Бабушка умерла через месяц, как и сказал доктор.

Беляцкая Фира Абрамовна

вспоминала, как она вызывала Лурье к своему больному отцу перед самой войной. В

назначенное время ее муж, шофер НКВД, приехал к доктору на служебной машине.

Мужчину встретила жена Лурье, по заведенному ритуалу она доложила доктору о его

приходе и попросила подождать в прихожей. Потом родственник больного подал

доктору пальто (сам пальто Лурье никогда не одевал – ждал, пока подадут),

застегнул, под руку провел к машине, с поклоном распахнул дверцу, помог сесть

и, всячески оказывая знаки уважения, привез к больному, который жил всего в

квартале от дома Лурье. После осмотра и консультации больного с теми же

почестями доктора доставили домой. Его визит был большим событием в семье.

Рассказывает

Жолнерович Виктория Михайловна: “Где-то в

Вот

еще несколько историй.

В

районе Луполово жила семья Гусиных.

Отец был извозчиком и однажды по заказу соседей подвозил Лурье к больной

женщине. После того как врач осмотрел пациентку и собрался уезжать, Гусин стал просить доктора осмотреть и его больную жену,

которая жила совсем рядом. “Пожалуйста, доктор,

зайдите к нам, раз вы уже все равно сюда приехали. Мы же с Вами евреи, доктор”,

– уговаривал извозчик. На что якобы Лурье ответил по-еврейски вопросом: “Что,

если мы евреи, то должны и на голову садиться?”

Однажды

Лурье вызвали к ребенку, а родителей дома не было, и мальчик не смог сам

открыть дверь. Тогда Лурье через форточку заставил малыша поставить термометр,

сказать ему температуру и так назначил лечение.

Однажды

зимой Лурье приехал к больному с воспалением легких. Зашел в комнату к

пациенту, лежащему в кровати с высокой температурой, и первым делом сам

распахнул все форточки.

“Доктор,

ведь будет сквозняк!”, – заволновалась жена больного. “Ничего, свежий воздух

еще никому не вредил!” – ответил доктор.

У

одной бедной еврейки заболела дочь 16–17 лет. Никто не мог поставить диагноз, и

тогда, собрав последние копейки, мать решила обратиться к Лурье. Но попасть к

нему было не так-то просто, врач почему-то не вел прием. Женщина долго

уговаривала жену доктора, чтобы врач согласился принять девушку. Наконец Лурье

осмотрел больную и поставил диагноз: “Беременна”.

“Ну,

это божье дело!”, – сказала мать. “Вы что, хотите сказать, что она забеременела

от Бога?” – отреагировал доктор.

Если

больные ехали в Москву или Ленинград, чтобы там проконсультироваться со

светилами медицины, знаменитые профессора удивлялись: “Вы приехали из Могилева?

Зачем вы ехали в такую даль? Ведь у вас там есть Лурье!”

Ида Шендерович

Первый

председатель губисполкома

В

списке расстрелянных 1 марта

Незаурядная

личность Гольмана вызывала самые разноречивые

характеристики, но равнодушным, очевидно, оставить не могла. Г. Лелевич в своих

воспоминаниях называл его “сумбурным, но энергичным и умеющим влиять на массу”.

А вот Деникин характеризовал распоряжения Гольмана,

как “нелепые” и “демагогичные”, а “действия” называл то “скромными”, то

“наглыми”. Наверняка, и первое, и второе, и третье соответствовало

истине.

Каким

же он был на самом деле? Многое можно узнать из автобиографии, составленной Гольманом в Минском ОГПУ и

датированной 8 июня 1929 года.

Родился

Михаил Борисович в ноябре

По

приезде в Могилев Гольман был избран председателем

губернского Совета и занимался организацией Советов по всей губернии. Во время Корниловского мятежа был арестован наряду с несколькими

большевиками, хотя в то время им еще не был. После предъявления обвинения в

измене содержался под стражей с 19 июля до Октябрьского восстания. После отказа

выступить перед солдатами в защиту Корниловского

переворота был избит и лишен пищи, о чем сообщалось в газетах “Известия” и

“Новая жизнь”.

Освобожден

был 27 октября

В

январе

В

октябре он был назначен председателем ревтрибунала и членом тройки от губкома, до

В

Надо сказать, что М. Б. Гольман был талантливым, одаренным специалистом, владевшим

латинским, греческим, французским, английским, немецким, итальянским языками. Через некоторое время

он был направлен представителем Коминтерна для работы в Турцию, где им был

составлен проект программы Турецкой компартии. После 9 месяцев он был раскрыт

турецким правительством и выслан из страны. После IV Конгресса Коминтерна с

аналогичной миссией он был послан в Персию, однако здесь его рассекретили в

течение месяца.

После возвращения Центральным Комитетом партии

был направлен в качестве экономиста-референта в иностранный отдел Главного

выставочного комитета.

В ноябре

В сентябре

В

На обороте единственной фотографии,

сохранившейся у дочери Гольмана Виктории Михайловны,

написаны такие слова: “С самых ранних лет и до гробовой доски

буду всегда на передовом посту в повседневной борьбе революционного

пролетариата против его классовых врагов в политике и науке, против

мелкобуржуазных мещанских предрассудков в быту…” (В.Полещиков.

“От Воркуты до Сыктывкара. Судьбы евреев в Республике Коми”. Сыктывкар, 2003; “Ульяновско-Симбирская энциклопедия”. Симбирск,

2000).

Александр Литин

Резники

Особенно интересны дела резников. Они позволяют

узнать и о судьбах этих людей, способствовавших сохранению в Могилеве еврейских

традиций, и об отношении к ним советской власти, и о количестве горожан,

пользующихся их услугами и соблюдающих кашрут.

Резник Грабовщинер Нисанель Беньяминович,

По актам фининспекции,

проживавший в 1-м Кузнецком переулке Грабовщинер

арендовал в 1939–1941 гг. кладовую для убоя кур и прочей домашней птицы в

квартире по ул. Первомайской, 63 и резал в среднем 20 птиц в день (за

исключением холодной поры года и выходных дней). В те времена его работа

пользовалась большим спросом. Но если Грабовщинер

только сборщик пуха, то платил подоходный налог “по второму списку”, если же он

“служитель культа”, то – уже “по третьему списку”, и сборы значительно

возрастали, а он и его семья лишались многих социальных льгот и прав.

Стоит отметить одну интересную деталь: в актах

инспекторов и заявлениях, подписанных резниками, да и другими кустарями, доход

меньше, плата за работу ниже (иногда в 2 раза) и т. д., чем указывается в

заключении старшего налогового инспектора. Надо

полагать, что доход кустарей старшие фининспекторы увеличивали для выполнения

плана по сбору налогов уже задним числом (ф. 53, оп.1, д. 250). Несомненно, что

в определении дохода лукавят и кустари, и инспектора. Но все же отчеты и тех, и

других подтверждают высокую востребованность

услуг резников у горожан.

Сохранилось дело еще одного резника – Гревнина Хацкеля Израилевича. Этот

пожилой человек, признанный врачебной комиссией неспособным к физическому

труду, приехал 9 августа

Подобная методика финансовых расчетов

применялась не только к “служителям культа”, но и к вроде бы политически

нейтральным кустарям, постепенно заставляя их отказываться и от самостоятельной

трудовой деятельности, и от привычного цикла жизни в соответствии с еврейским

календарем. Таким образом, государство боролось с “враждебными элементами” не

только политическими, но и экономическими методами. Борьба эта за сохранение

привычного образа жизни, в том числе и традиционного еврейского уклада,

превращалась, по сути, в борьбу за выживание.

Ида Шендерович

Гринберг

Михаил – сионист из Могилева

Мы не в праве забывать тех,

кто не дошел, но проложил нам путь в Израиль.

А. Элинсон

Советская

власть с сионизмом начала борьбу с начала 20-х гг., а уже в сентябре

Во многих городах и местечках Беларуси в

начале 20-х гг. начали возникать нелегальные кружки различных сионистских

направлений – “Гашомер-Гацаир” (“Молодой страж”),

“Поалей Цион” (“Рабочие Сиона”) и др., в которые

входили 12–17-летние девушки и юноши, готовившие себя к деятельности в Эрэц-Исраэль. Наибольшее распространение среди юных

белорусских евреев получили организации “Гашомер-Гацаир”

и “Гехолуц”, главной задачей которых являлось

приобщение еврейской молодежи к национальным ценностям и физическому труду, в

частности, крестьянскому. На занятиях, которые проводились, как правило, в

лесу, у реки, ребятам старались привить физическую выносливость, умение

ориентироваться в любых условиях, добровольную, сознательную дисциплину. Они

строили шалаши, играли в спортивные игры, проходили военную подготовку, подавая

команды на иврите. Это во многом напоминало детскую игру, но имело важное

воспитательное значение. Естественно, что большое значение придавалось подбору

кандидатуры руководителя кружка, который зачастую был такого же возраста, как и

рядовые члены, но должен был быть эрудированным, смелым и осторожным человеком.

Ведь именно от него во многом зависело само существование организации, т.к. он

должен был не только определять содержание работы, но – что еще более важно – в

условии нелегальности заботиться о безопасности ее членов. Именно таким

человеком и был руководитель одного из сионистских кружков Могилева Моисей

Гринберг, или, как его тогда, в 1925–1926 гг., называли друзья – Моше-Йосл.

Родился

Моше-Йосл в

Эти

годы были очень трудными для его семьи. Голод, разруха, безработица и особенно

требования властей, строго следящих за тем, чтобы “все советские люди” стали

безбожниками, привели семью, где продолжали свято соблюдать еврейские традиции,

в бедственное положение. Кроме того, эта семья считалась лишенцами. Ведь отец

стал кустарем-одиночкой, занимался изготовлением и продажей синьки для белья и

держал крохотную лавочку, т.е. был, по мнению властей, “богачем-эксплуататором”.

В действительности этот “бизнес” приносил копеечный доход и “фабрикант”

вынужден был со своим товаром разъезжать по деревням и местечкам, зарабатывая

гроши. Большая семья голодала, но глава ее не шел на работу в советские

учреждения, а детям было запрещено посещать советские школы. Отец Моше, не обращая внимания на приказы властей, носил

традиционную хасидскую одежду, длинную бороду, и в

семье соблюдался строгий кашрут (то есть соблюдались

еврейские традиции согласно Галахе – основополагающему еврейскому закону).

Гринберги

жили на бывшем Днепровском проспекте (Первомайской ул.) в доме, который

находился недалеко от двух синагог – деревянной, где молились “митнагдим”, и каменной, где молились “хасидим”,

в том числе и они. К этому времени в городе уже не было ни одного хедера и ешибота. Последний, который подпольно действовал в Луполово, был разогнан в то же время, что и в Минске. Моше помогал отцу в его работе и самостоятельно продолжал

изучение Священного Писания. Кроме того, его интересовали литература на иврите

и еврейская история. Он увлекался чтением средневековых поэтов, а также Бялика

и Черниховского. Несмотря на запреты отца, он втайне читал и советские газеты

на идише – “Октябер”, выходящую в Минске, и “Дер Эмес”

– в Москве. Эти издания, как считал отец, “были хуже свинины”, так как отрицали

еврейскую религию и традиции. Если бы он увидел, что его сын держит в руках

такую газету, то разразился бы грандиозный скандал. А Моше

необходимо было знать “еврейские советские” новости, чтобы разоблачать истинную

политику евсеков своим друзьям в сионистском

нелегальном кружке.

Такие

организации существовали в городах и местечках по всей Беларуси. Подпольный

всесоюзный центр находился в Москве, а белорусский – в Минске. Отсюда приходили

Моше распоряжения, циркуляры и указания для работы.

Он очень осторожно подбирал ребят в свой кружок, объясняя, что предстоит

трудная, долгая и опасная борьба, т.к. евреи в СССР обречены на духовное

вырождение и ассимиляцию. “Надо готовиться к возвращению на свою историческую

родину, сплачиваясь вместе, сохраняя национальные традиции и изучая историю и

язык своих предков”, – не уставал повторять юный руководитель кружка. Моше много времени уделял обучению своих друзей законам

конспирации, умению контролировать свои речь и действия.

На

сборах, проходящих за городом, ребята отмечали еврейские традиционные

праздники, а он рассказывал о последних новостях из Палестины. Очень много

внимания уделял Моше рассказам о событиях еврейской

истории, которой сам очень увлекался. Хорошо зная иврит, он использовал каждое

занятие для его изучения. Часто они проходили в форме игр. Например, тот, кто

больше всех называл на иврите растений, цветов, овощей, деревьев и т.п.,

получал приз. Но важнее для молодых сионистов было одобрение самого Моше, который пользовался в их среде непререкаемым

авторитетом. По инициативе Гринберга стал издаваться рукописный двуязычный русско-ивритский журнал, в котором помещались заметки на

различные темы еврейской жизни, в основном сионистской направленности. Журнал

выходил в количестве одного экземпляра, а читателей было свыше 30 – столько

было членов в организации, три звена по 10 человек. Кроме того, Моше сумел создать в городе несколько библиотечек, в

которых собрали незапрещенную литературу. Это были в основном дореволюционные

издания журналов “Восход”, “Еврейская жизнь”, произведения Шолом-Алейхема, Переца, Ахад-Гаама, еврейских

историков Греца, Дубнова.

Книги Жаботинского, Герцля, Усышкина

и других известных сионистов были уже запрещены, и их прятали, тайно передавая

друг другу.

К

середине 20-х гг., когда в Могилеве возобновились аресты сионистов, раввинов,

учителей иврита, собираться ребята вместе стали реже. На одном из последних

слетов в

Для

многих евреев-могилевчан в эти трудные годы Ленинград

казался спасением. Столичный город с его большими возможностями в поиске работы

и учебы привлекал молодежь. Моше Йосл,

или, как стали его называть в Ленинграде, Миша, пошел работать на строительство

Путиловского завода рабочим-подсобником, а по вечерам посещал рабфак. Учиться

ему было вначале очень сложно, т.к. он никогда не учился в школе и не знал

русского языка. После тяжелого рабочего дня вместо отдыха осваивал азы русской

грамматики, основы математики и других наук. Он упорно шел к своей цели –

поступлению в университет. Решив, что этому может помешать его природная

картавость, начал заниматься по особой методике и избавился от характерного для

многих евреев недостатка. Через три года после приезда, в

В

это время в университете преподавали известные ученые-востоковеды В. В. Струве,

С. И. Ковалев, И. И. Винников, и Михаил Гринберг своей специальностью избрал

историю и язык арабских стран. Эта специализация предполагала

изучение нескольких языков, в основном арабского и семитских, о которых молодые

школьники в то время не имели представления. Состав студентов был в

основном достаточно великовозрастным – многим было по

25 и даже по 30 лет. Выбор Михаилом восточного факультета был неслучаен – идея Эрэц-Исраэль по-прежнему присутствовала в его мыслях и

душе. По словам одного из его друзей, он объяснял это так: “Арабы – наши

соседи. Они окружают нас со всех сторон. Нам суждено жить с ними постоянно, и

надо знать этот народ и его язык”.

Знание

иврита и арамейского (язык Талмуда) помогло Михаилу стать одним из лучших

студентов факультета, и вскоре он попал в число учеников выдающегося

востоковеда И. Ю. Крачковского. Михаил очень много и

упорно занимался, стараясь заполнить пробелы своего образования и взять от

учебы в университете все, что возможно.

В

Ленинграде училось много молодежи, приехавшей из Могилева. Среди них были и те,

кто посещал сионистский кружок Моше-Йосла. Иногда они

встречались, тихонько пели субботние песни и любимые хасидские

напевы, делились известиями, пришедшими из Палестины. Бывало, Миша рассказывал

о материалах, которые удалось ему прочесть в арабских газетах, которые

приходили на кафедру.

М.

Гринберг успешно окончил университет в

Востоковед

И. М. Дьяконов подметил одну из характерных особенностей своего друга: “Мне

Миша нравился своей нестандартностью. Обо всем у него было собственное, именно

свое мнение. Например, он не мог видеть марширующих солдат.

–

Не могу этого видеть, милитаристы! – говорил он. Но я не сомневался, что если

надо будет, то Миша Гринберг будет в рядах этих “милитаристов”. И как

выяснилось позже, не ошибся”.

Михаил

Гринберг летом

Последнюю

весть от него – открытку из Сталинграда, получил один из друзей. В ней М.

Гринберг писал, что скоро идет в бой за нашу землю и наш народ. Слова “нашу” и

“наш” были подчеркнуты, и друзья поняли, за какую землю и какой народ Михаил

Гринберг идет воевать. Он погиб, веря в идеалы сионизма и страны Израиль.

По

материалам:

Элинсон А. (Белов). Мой первый учитель сионизма;

Элинсон А. (Белов). Рыцари иврита в бывшем Советском

Союзе. Иерусалим, 1998. с. 153 – 181;

Дьяконов

И. М. Книга воспоминаний. С.-Петербург, 1995.

Инна Герасимова